特定非営利活動法人奈良まほろばソムリエの会

奈良検定受験講座

奈良検定受験応援ページ

第11回奈良通1級

平成29年(2017)1月8日実施

Ⅰ.奈良県の気候・地理・動植物に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (1)奈良県東吉野村と三重県松阪市との境界にあり、冬の霧氷で知られる山はどれか ア.三峰山 イ.高見山 ウ.学能堂山 エ.薊岳 イ.高見山 |

| (2)桜井市にある次の山のうち、山頂が一番北にあるのはどれか ア.三輪山 イ.穴師山 ウ.音羽山 エ.外鎌山 イ.穴師山 |

| (3)中央構造線に沿って流れる川はどれか ア.秋篠川 イ.大和川 ウ.吉野川 エ.北山川 ウ.吉野川 |

| (4)鑑真が種を持ってきたことから栽培が始まったと言われ、唐招提寺で咲く花はどれか ア.キク イ.シャクナゲ ウ.ハス エ.サザンカ ウ.ハス |

| (5)御所市の高鴨神社で、春に鉢の中で咲く花はどれか ア.ツユクサ イ.カタクリ ウ.ナンバンギセル エ.ニホンサクラソウ エ.ニホンサクラソウ |

| (6)花と花の名所の組合せのうち、正しいのはどれか ア.ユキヤナギと春日大社 イ.ボタンと法輪寺 ウ.ヤマブキと中宮寺 エ.ツツジと長尾神社 ウ.ヤマブキと中宮寺 |

| (7)人に慣れた奈良公園のシカも気の荒くなる発情期はどの季節か ア.春 イ.夏 ウ.秋 エ.冬 ウ.秋 |

| (8)金魚についての文章のうち、正しいのはどれか ア.奈良県の天然記念物に指定されている。 イ.郡山藩の柳沢氏が奨励して広まった。 ウ.大和郡山市には市立の金魚展示館がある。 エ.金魚をアメリカに輸出したのは太平洋戦争の敗戦後からである。 イ.郡山藩の柳沢氏が奨励して広まった |

Ⅱ.奈良県の歴史に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (9)明日香村の坂田に草庵を結び、日本で初めて仏教を信奉したという人物は誰か ア.阿知使主 イ.僧旻 ウ.秦河勝 エ.司馬達等 エ.司馬達等 |

| (10)聖武天皇の皇后となった光明子の別の名はどれか ア.鵜野讃良 イ.額田姫王 ウ.高野姫 エ.安宿媛 エ.安宿媛 |

| (11)生駒市の竹林寺で銘文のある骨蔵器の断片が出土し、墓所が判明した高僧は誰か ア.義淵 イ.行基 ウ.良弁 エ.道昭 イ.行基 |

| (12)大同4年(809)に退位し、不退寺のあたりに「萱の御所」を構えたのは、どの天皇か ア.仁明天皇 イ.平城天皇 ウ.淳和天皇 エ.嵯峨天皇 イ.平城天皇 |

| (13)春日大社に若宮社が造られ、若宮祭(おん祭)が始まるのはいつの時期か ア.奈良時代後期の延暦年間 イ.平安時代前期の大同年間 ウ.平安時代後期の保延年間 エ.鎌倉時代前期の建久年間 ウ.平安時代後期の保延年間 |

| (14)一説に平群の椿井城を居城としたと言われ、関ヶ原の戦いで討死した武将は誰か ア.大谷吉継 イ.宇喜多秀家 ウ.小西行長 エ.嶋左近 エ.嶋左近 |

| (15)将軍家綱の茶道指南役となり、「石州流茶道の祖」と仰がれる小泉藩主は誰か ア.片桐且元 イ.片桐貞隆 ウ.片桐貞昌 エ.片桐直貞 ウ.片桐貞昌 |

| (16)幕末に「平城宮大内裏跡坪割之図」を描き、平城宮跡の研究を進めたのは誰か ア.関野貞 イ.谷森善臣 ウ.北浦定政 エ.藤貞幹 ウ.北浦定政 |

| (17)明治7年(1874)に石上神宮の禁足地を発掘して鉄刀や勾玉を検出した宮司は誰か ア.荷田春満 イ.中山和敬 ウ.伴林光平 エ.菅政友 エ.菅政友 |

Ⅲ.奈良県の遺跡や古墳に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (18)長屋王邸跡の南に接する宮跡庭園は平城京左京のどの区画に当たるか ア.五条四坊 イ.四条三坊 ウ.三条二坊 エ.二条一坊 ウ.三条二坊 |

| (19)興福寺の子院である摩尼珠院の跡地に開かれたという庭園はどれか ア.東院庭園 イ.吉城園 ウ.群芳園 エ.香藕園 イ.吉城園 |

| (20)布目ダムの建設に伴って発掘され、縄文時代草創期の隆起線文土器や有孔石製品などが出土した山添村の遺跡はどれか ア.桐山和田遺跡 イ.峯ノ阪遺跡 ウ.曲川遺跡 エ.宮の平遺跡 ア.桐山和田遺跡 |

| (21)京奈和自動車道の建設に伴う発掘調査によって、板塀に囲まれた区画内に棟持柱をもつ掘立柱建築が規則正しく並ぶ状況が確認された御所市の遺跡はどれか ア.極楽寺ヒビキ遺跡 イ.鴨都波遺跡 ウ.森脇遺跡 エ.秋津遺跡 エ.秋津遺跡 |

| (22)藤原京の左京にあって、一説に紀寺の跡とされるのはどれか ア.小山廃寺跡 イ.高宮廃寺跡 ウ.吉備池廃寺跡 エ.粟原寺跡 ア.小山廃寺跡 |

| (23)山辺の道に沿って分布する陵墓を北から南へ向けて正しく並べたものはどれか ア.(北)衾田陵-崇神陵-景行陵-大市墓(南) イ.(北)景行陵-崇神陵-大市墓-衾田陵(南) ウ.(北)大市墓-景行陵-衾田陵-崇神陵(南) エ.(北)崇神陵-衾田陵-大市墓-景行陵(南) ア.(北)衾田陵-崇神陵-景行陵-大市墓(南) |

| (24)御所市の白鳥陵は日本武尊伝説のどの場所に当たると伝えられているか ア.琴弾原 イ.居醒泉 ウ.能褒野 エ.杖衝坂 ア.琴弾原 |

| (25)河合町にあり、廣瀬神社の西に広がる古墳群はどれか ア.東大寺山古墳群 イ.萱生古墳群 ウ.柳本古墳群 エ.大塚山古墳群 エ.大塚山古墳群 |

| (26)平成23年(2011)に桜井市の茅原大墓古墳から出土した人物埴輪はどういう特徴を具えていたか ア.大刀を振るう イ.靱を背負う ウ.盾を持つ エ.琴を弾く ウ.盾を持つ |

Ⅳ.奈良県の寺社に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (27)「おん祭」で知られる、春日大社の若宮社に祀られている神はどれか ア.武甕槌命 イ.天児屋根命 ウ.経津主命 エ.天押雲根命 エ.天押雲根命 |

| (28)新薬師寺の鎮守として創建されたという南都鏡神社に祀られているのは誰か ア.藤原冬嗣 イ.藤原広嗣 ウ.藤原不比等 エ.藤原永手 イ.藤原広嗣 |

| (29)奈良市の東部に鎮座し、「廻り明神」という珍しい行事に関わる神社はどれか ア.都祁水分神社 イ.天乃石立神社 ウ.夜支布山口神社 エ.雄神神社 ウ.夜支布山口神社 |

| (30)代々天皇の祭祀に用いる火燧木を献上したと伝えられ、10月に火祭りが行なわれる神社はどれか ア.水越神社 イ.一言主神社 ウ.龍田大社 エ.往馬大社 エ.往馬大社 |

| (31)「砂かけ祭」で有名な河合町の廣瀬神社は、古来、何の神といわれるか ア.水 イ.風 ウ.火 エ.土 ア.水 |

| (32)野見宿彌と当麻蹶速が相撲をとったという旧跡のカタヤケシが参道脇にある桜井市の神社はどれか ア.穴師坐兵主神社 イ.等彌神社 ウ.久延彦神社 エ.綱越神社 ア.穴師坐兵主神社 |

| (33)下北山村池峯の池神社がその岸に鎮座し、白蛇が住むと伝えられる池はどれか ア.益田池 イ.越田池 ウ.明神池 エ.鏡池 ウ.明神池 |

| (34)奈良市の佐保路に連なる次の寺院のうち、最も西に位置するのはどれか ア.海龍王寺 イ.興福院 ウ.不退寺 エ.法華寺 エ.法華寺 |

| (35)「五色椿」の名所として知られる白毫寺は別名何と呼ばれているか ア.山村御殿 イ.隅寺 ウ.転法輪寺 エ.一切経寺 エ.一切経寺 |

| (36)奈良市内にある次の寺院のうち、地蔵菩薩像を本尊としていないのはどれか ア.福智院 イ.十輪院 ウ.円成寺 エ.帯解寺 ウ.円成寺 |

| (37)柳生街道の東側に位置し、国重要文化財の平安仏である薬師如来像・釈迦如来像・阿弥陀如来像の三体が本堂に並べてまつられる寺はどれか ア.芳徳寺 イ.応現寺 ウ.岩船寺 エ.南明寺 エ.南明寺 |

| (38)護良親王が北条軍の追討から逃れるために隠れたと伝えられる唐櫃がある寺はどれか ア.秋篠寺 イ.榮山寺 ウ.般若寺 エ.金峯山寺 ウ.般若寺 |

| (39)飛鳥時代に創建され、かつては岡本寺あるいは池後尼寺とも呼ばれた寺はどれか ア.法起寺 イ.法輪寺 ウ.百済寺 エ.中宮寺 ア.法起寺 |

| (40)斑鳩町にあり、「ぽっくり寺」の名で知られる吉田寺の本尊はどれか ア.阿弥陀如来像 イ.地蔵菩薩像 ウ.薬師如来像 エ.千手観音像 ア.阿弥陀如来像 |

| (41)「今井御坊」とも呼ばれ、徳川頼宣が揮毫・寄進した「功徳蔵」の扁額を本堂に掲げる寺院はどれか ア.願行寺 イ.称念寺 ウ.圓照寺 エ.本善寺 イ.称念寺 |

| (42)「茅原のトンド」で有名な御所市の吉祥草寺で誕生したと伝えられるのは誰か ア.義淵 イ.小野篁 ウ.役小角 エ.柿本人麻呂 ウ.役小角 |

| (43)西国三十三所観音霊場の第七番札所で、龍蓋寺とも呼ばれる寺院はどれか ア.橘寺 イ.岡寺 ウ.飛鳥寺 エ.川原寺 イ.岡寺 |

| (44)「堅恵の廟」とされる、榛原石で築かれた石室がある寺はどれか ア.文殊院 イ.佛隆寺 ウ.大野寺 エ.室生寺 イ.佛隆寺 |

Ⅴ.奈良県の建築、彫刻、絵画に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (45)東大寺戒壇院の戒壇堂にならぶ四天王像のうち、筆と巻物を持っているのはどの像か ア.持国天像 イ.増長天像 ウ.広目天像 エ.多聞天像 ウ.広目天像 |

| (46)唐招提寺にまつられる国宝の鑑真和上坐像はどの造像法で作られているか ア.木心乾漆造 イ.脱活乾漆造 ウ.塑造 エ.木造 イ.脱活乾漆造 |

| (47)長谷寺本堂の本尊である十一面観音立像は、通例の観音像と異なり長谷型観音と呼ばれる。 ア.右手に錫杖・左手に水瓶 イ.右手に蓮華・左手に錫杖 ウ.右手に経巻・左手に蓮華 エ.右手に蓮華・左手に宝珠 ア.右手に錫杖・左手に水瓶 |

| (48)国宝の『信貴山縁起絵巻』についての記述のうち、正しいものはどれか ア.普段は東京国立博物館に保管され、毎年正月に里帰り公開される。 イ.平安時代を代表する絵画として名高い。 ウ.縁起絵巻の主人公は良弁である。 エ.唐の水墨画の影響が濃厚に見られる。 イ.平安時代を代表する絵画として名高い |

| (49)国宝に指定された次の倉庫建築のうち、校倉造りの建物でないのはどれか ア.法隆寺綱封蔵 イ.東大寺本坊経庫 ウ.唐招提寺経蔵 エ.唐招提寺宝蔵 ア.法隆寺綱封蔵 |

| (50)奈良時代に僧坊であった建物を鎌倉時代に改造したのはどれか ア.元興寺極楽坊本堂 イ.當麻寺本堂 ウ.唐招提寺講堂 エ.薬師寺東院堂 ア.元興寺極楽坊本堂 |

| (51)生駒市の円福寺にあり、国の重要文化財である鎌倉時代の2基の石塔はどの種類か ア.宝篋印塔 イ.五輪塔 ウ.多宝塔 エ.無縫塔 ア.宝篋印塔 |

| (52)奈良市内に現存する次の近代建築のうち、洋風建築に属さないのはどれか ア.旧帝国奈良博物館本館 イ.奈良少年刑務所本館 ウ.日本聖公会奈良基督教会堂 エ.奈良女子大学記念館 ウ.日本聖公会奈良基督教会堂 |

| (53)吉野町の金峯山寺の北方に立つ「銅鳥居」に掲げられた扁額の文字はどれか ア.修行門 イ.発心門 ウ.等覚門 エ.妙覚門 イ.発心門 |

Ⅵ.奈良県に関連する文学について、最も適当なものを選びなさい。

| (54)『古事記』に記す仁徳天皇皇后、磐之媛の歌「つぎねふや山城川を宮上り我が上ればあをによし奈良を過ぎ小盾大和を過ぎわが見がほし国は〇〇高宮我家のあたり」の〇〇に入る地名はどれか ア.斑鳩 イ.葛城 ウ.忍坂 エ.檜隈 イ.葛城 |

| (55)「佐保川の清き川原に鳴く〇〇かはづと二つ忘れかねつも」(『万葉集』巻7-1123)の、〇〇に入る鳥はどれか ア.目白 イ.川鵜 ウ.千鳥 エ.雲雀 ウ.千鳥 |

| (56)「秋されば春日の山の黄葉見る奈良の都の荒るらく惜しも」(『万葉集』巻8-1604)が詠まれた時代背景はどれか ア.恭仁京遷都後の平城京の荒廃 イ.長屋王の変と政局の混乱 ウ.天然痘流行による社会の荒廃 エ.道鏡登場による政局の混乱 ア.恭仁京遷都後の平城京の荒廃 |

| (57)「勝間田の池は我知る蓮無し然言ふ君が鬚無き如し」(『万葉集』巻16-3835)が詠まれたのはどこか ア.磐余 イ.阿騎野 ウ.西の京 エ.當麻 ウ.西の京 |

| (58)元興寺に現れる妖怪退治と不審ヶ辻子町の町名由来譚などが収録されている書物はどれか ア.『日本霊異記』 イ.『御伽草子』 ウ.『徒然草』 エ.『雨月物語』 ア.『日本霊異記』 |

| (59)ポルトガルの宣教師ルイス・フロイスが松永久秀の多聞城を紹介した書物はどれか ア.『扶桑略記』 イ.『大日本史』 ウ.『日本史』 エ.『日本紀行』 ウ.『日本史』 |

| (60)松尾芭蕉の句「〇の香や奈良には古き仏達」の〇に入る花はどれか ア.藤 イ.樟 ウ.菊 エ.墨 ウ.菊 |

| (61)大正年間に森鷗外が毎年奈良を訪れた公務はどれか ア.東大寺お身拭いの立会 イ.正倉院曝涼の立会 ウ.神鹿角伐りの立会 エ.県議会開会式の立会 イ.正倉院曝涼の立会 |

| (62)柳生藩家老小山田氏の屋敷を買い取り、そこで『春の坂道』の構想を練った作家は誰か ア.山岡荘八 イ.池波正太郎 ウ.藤沢周平 エ.山本周五郎 ア.山岡荘八 |

Ⅶ.奈良県の伝統工芸品や特産品に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (63)17世紀前半に、徳川幕府から「南都改」の朱印を受け、御用品に指定されたのはどれか ア.大和木綿 イ.奈良晒 ウ.奈良墨 エ.宇陀紙 イ.奈良晒 |

| (64)江戸時代前期に活躍し、「奈良人形の祖」と呼ばれるのは誰か ア.岡野松寿 イ.森川杜園 ウ.奥田木白 エ.堀部亘哉 ア.岡野松寿 |

| (65)奈良に在住し、奈良漆器の伝統を継ぐ「螺鈿」の重要無形文化財保持者は誰か ア.松田権六 イ.富本憲吉 ウ.磯井如真 エ.北村昭斎 エ.北村昭斎 |

| (66)奈良県指定伝統的工芸品である「大和出雲人形」について、正しい記述はどれか ア.スギの木肌をいかして、表面を彩色しない。 イ.粘土を型に詰めて成形する。 ウ.大神神社参詣の土産として人気が高かった。 エ.おもに雛人形を作っている。 イ.粘土を型に詰めて成形する |

| (67)三宅町の地場産業として生産される特に著名なものはどれか ア.貝ボタン イ.紳士靴 ウ.靴下 エ.グローブ エ.グローブ |

| (68)近松門左衛門の『博多小女郎波枕』に登場する奈良の名物はどれか ア.そうめん イ.茶粥 ウ.柿の葉寿司 エ.奈良漬 イ.茶粥 |

| (69)次のうち、平成28年(2016)9月現在で奈良県認定の特産野菜「大和の伝統野菜」に含まれないのはどれか ア.今市かぶ イ.千筋みずな ウ.紫とうがらし エ.黄金まくわ ア.今市かぶ |

| (70)県内での作付けが70パーセントを超え、「奈良のお米」として知られているのはどれか ア.ササニシキ イ.露葉風 ウ.日本晴 エ.ヒノヒカリ エ.ヒノヒカリ |

Ⅷ.奈良県の祭り・伝統行事等に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (71)春日大社若宮社の例祭「おん祭り」のお渡り式で使われる装束や道具が披露されるのはどこか ア.御旅所 イ.直会殿 ウ.林檎の庭 エ.大宿所 エ.大宿所 |

| (72)軒先にシンボルが吊り下げられる奈良町の庶民信仰はどれか ア.庚申信仰 イ.弥勒信仰 ウ.富士山信仰 エ.月待信仰 ア.庚申信仰 |

| (73)「笠置寺」「鵜」「青衣の女人」から連想される行事はどれか ア.新薬師寺修二会 イ.東大寺二月堂修二会 ウ.法隆寺追儺会 エ.久米寺練供養 イ.東大寺二月堂修二会 |

| (74)大和郡山市の源九郎稲荷神社で行なわれる祭事で、白狐に扮するのはどういう人たちか ア.芸者衆 イ.子供たち ウ.年男と年女 エ.新成人 イ.子供たち |

| (75)7月10日に香芝市の阿日寺で行なわれる「ぽっくり往生祈願」は誰の命日に由来するか ア.忍性 イ.義仙 ウ.古渓 エ.恵心 エ.恵心 |

| (76)正月に天理教本部で開催される「お節会」でふるまわれるのはどれか ア.ぜんざい イ.きな粉餅 ウ.のっぺ汁 エ.雑煮 エ.雑煮 |

| (77)「百味の御食」と称される神饌が供えられる談山神社の例祭はどれか ア.元旦祭 イ.けまり祭り ウ.嘉吉祭 エ.八講祭 ウ.嘉吉祭 |

| (78)宇太水分神社で行なわれる秋祭りについての記述のうち、正しいのはどれか ア.重さ約2トンの太鼓台が登場する。 イ.宇陀地区最多の花火が打ち上げられる。 ウ.ケンカ祭りとも呼ばれる。 エ.猪汁がふるまわれる。 ア.重さ約2トンの太鼓台が登場する |

| (79)金峯山寺の蓮華会、通称「蛙とび行事」はいつ開催されるか ア.4月4日 イ.7月7日 ウ.8月8日 エ.10月10日 イ.7月7日 |

| (80)丹生川上神社中社で行なわれる通称「小川祭り」についての記述のうち、正しいのはどれか ア.2年に1回開催される。 イ.太鼓台が登場する。 ウ.東吉野村最大の夏祭りである。 エ.菩薩の練供養がある。 イ.太鼓台が登場する |

Ⅸ.奈良県の観光や文化に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (81)世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に含まれる大峯奥駈道は、役小角がいつごろ開いたとされているか ア.6世紀 イ.8世紀 ウ.10世紀 エ.12世紀 イ.8世紀 |

| (82)80日間で17万人の入場者を集めた第一次奈良博覧会はいつ開催されたか ア.明治8年(1875) イ.明治28年(1895) ウ.大正11年(1922) エ.昭和24年(1949) ア.明治8年(1875) |

| (83)「八木札の辻」は、活性化プロジェクトで見直される横大路とどの古代官道が交差する地点 ア.山辺の道 イ.上ツ道 ウ.中ツ道 エ.下ツ道 エ.下ツ道 |

| (84)薬師寺・唐招提寺・喜光寺の三ヶ寺が共同開催している夏のご朱印めぐりの名称は「奈良・西ノ京」に続けてどう命名されているか ア.フラワーロード イ.コースタルロード ウ.ロータスロード エ.サニーロード ウ.ロータスロード ※注:平成30年(2018)から西大寺が加わり四ヶ寺 |

| (85)寺内町を核として発展し、御坊である専立寺の近くに古い町家も残る市街地はどれか ア.桜井市街 イ.大和郡山市街 ウ.天理市街 エ.大和高田市街 エ.大和高田市街 |

| (86)大正7年(1918)に開業された、日本で最も古いケーブル(鋼索線)のある市町はどこか ア.葛城市 イ.御所市 ウ.生駒市 エ.吉野町 ウ.生駒市 |

| (87)近鉄大和八木駅とJR新宮駅を結ぶ奈良交通のバス路線は、全長166.9キロもあって、高速道路を使わない日本最長の路線として知られるが、路線上の停留所はいくつあるか ア.127ヶ所 イ.147ヶ所 ウ.167ヶ所 エ.187ヶ所 ウ.167ヶ所 |

| (88)平成20年(2008)に「平成の名水百選」として環境省が奈良県内から選定したものはどれか ア.七滝八壷 イ.洞川湧水群 ウ.不動の瀧 エ.若狭井 ア.七滝八壷 |

| (89)奈良警察署跡地に2020年の開業が予定されている外資系ホテルはどれか ア.コンラッドホテル イ.インターコンチネンタルホテル ウ.マンダリン・オリエンタルホテル エ.JWマリオットホテル エ.JWマリオットホテル |

| (90)王寺町のマスコットキャラクターにもなった聖徳太子の愛犬「雪丸」の石像がある寺はどこか ア.品善寺 イ.放光寺 ウ.達磨寺 エ.永福寺 ウ.達磨寺 |

Ⅹ.特集問題東大寺に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

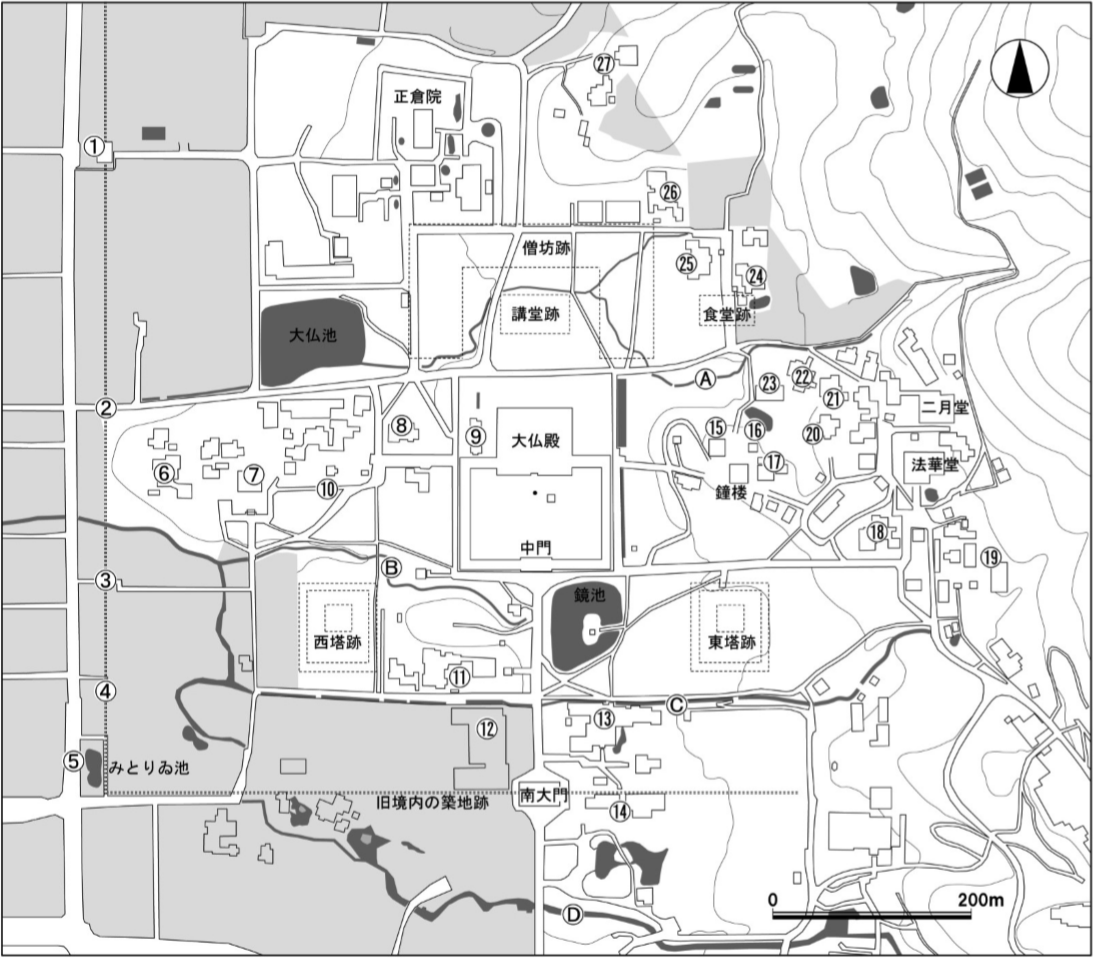

拡大して見る

| (91)東大寺旧境内の西大門はどの位置に建てられていたか ア.① イ.② ウ.③ エ.④ エ.④ |

| (92)⑤の位置に蓋石の一部が残る轟橋から北へ下る、東大寺西側諸門に面した坂は何と呼ばれるか ア.雲井坂 イ.辷坂 ウ.不開坂 エ.油阪 ア.雲井坂 |

| (93)江戸時代の東大寺復興の際、大仏殿の図面が保管されたという話から指図堂と通称され、法然上人二十五霊場の第11番札所となっている堂はどの位置にあるか ア.⑥ イ.⑦ ウ.⑧ エ.⑨ ウ.⑧ |

| (94)東大寺勧進所にある⑩の堂内に尊像がまつられている僧侶は誰か ア.良弁 イ.実忠 ウ.重源 エ.公慶 エ.公慶 |

| (95)東大寺別当となった空海の灌頂道場を前身とする真言院はどの位置にあるか ア.⑪ イ.⑫ ウ.⑬ エ.⑭ ア.⑪ |

| (96)重源の発願による創建とされ、丈六の木造地蔵菩薩坐像をまつる念仏堂はどの位置にあるか ア.⑮ イ.⑯ ウ.⑰ エ.⑱ ウ.⑰ |

| (97)⑲の手向山八幡宮の祭神はどの八幡宮から勧請したものか ア.石清水八幡宮 イ.誉田八幡宮 ウ.鶴岡八幡宮 エ.宇佐八幡宮 エ.宇佐八幡宮 |

| (98)鎌倉時代の鉄湯船が残る重要文化財の大湯屋はどの位置にあるか ア.⑳ イ.㉑ ウ.㉒ エ.㉓ エ.㉓ |

| (99)ナラノヤエザクラで知られる知足院はどの位置にあるか ア.㉔ イ.㉕ ウ.㉖ エ.㉗ エ.㉗ |

| (100)理源大師聖宝が蛇を放生したと伝えられる白蛇川はⒶ~Ⓓのどの川か ア.Ⓐ イ.Ⓑ ウ.Ⓒ エ.Ⓓ ウ.Ⓒ |