特定非営利活動法人奈良まほろばソムリエの会

奈良検定受験講座

奈良検定受験応援ページ

第12回奈良通1級

平成30年(2018)1月7日実施

Ⅰ.奈良県の気候・地理・動植物に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (1)宇陀郡御杖村に登山口があり、三重県との県境にそびえる霧氷の名山はどれか ア.倶留尊山 イ.三峰山 ウ.日出ヶ岳 エ.伯母子岳 イ.三峰山 |

| (2)奈良盆地の西にそびえる山並を構成する山で、山頂が北から南へ正しく並んでいるのはどれか ア.生駒山 信貴山 二上山 葛城山 金剛山 イ.信貴山 生駒山 金剛山 葛城山 二上山 ウ.金剛山 葛城山 二上山 信貴山 生駒山 エ.生駒山 信貴山 葛城山 二上山 金剛山 ア.生駒山 信貴山 二上山 葛城山 金剛山 |

| (3)室生ダムで堰き止められた「室生湖」を造っている川はどれか ア.宇陀川 イ.布目川 ウ.名張川 エ.青蓮寺川 ア.宇陀川 |

| (4)大和川についての記述のうち、誤りはどれか ア.吉野熊野国立公園の一部を形成する。 イ.魚梁船による舟運があった。 ウ.本流は初瀬川とも呼ばれる。 エ.亀の瀬の地すべり地帯を形成する。 ア.吉野熊野国立公園の一部を形成する |

| (5)葛城市と大阪府太子町との境となる峠はどれか ア.水越峠 イ.紀見峠 ウ.暗峠 エ.竹内峠 エ.竹内峠 |

| (6)明治38年(1905)、ニホンオオカミが最後に確認された鷲家口はどの市町村にあるか ア.五條市 イ.宇陀市 ウ.吉野町 エ.東吉野村 エ.東吉野村 |

| (7)花と名所の組合せのうち、正しいのはどれか ア.カキツバタと大神神社 イ.シャクナゲと石光寺 ウ.ツツジと船宿寺 エ.キクと秋篠寺 ウ.ツツジと船宿寺 |

| (8)秋の七草の一つに数えられ、白毫寺や平城宮跡がその名所として知られる花はどれか ア.クズ イ.ナデシコ ウ.ハギ エ.オミナエシ ウ.ハギ |

Ⅱ.奈良県の歴史に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (9)三輪山との関連が深く、崇神天皇の宮が置かれたという古代の地名はどれか ア.磯城 イ.櫟本 ウ.忍海 エ.今木 ア.磯城 |

| (10)蘇我馬子に命じられ、倉梯柴垣宮で崇峻天皇を暗殺したのは誰か ア.大伴竹良 イ.三輪逆 ウ.佐伯高成 エ.東漢直駒 エ.東漢直駒 |

| (11)白雉4年(653)に中大兄皇子が皇族たちを連れて難波宮から移った飛鳥河辺宮に比定される遺跡はどれか ア.両槻宮跡 イ.稲淵宮殿跡 ウ.浄御原宮跡 エ.廬入野宮跡 イ.稲淵宮殿跡 |

| (12)平城京の西市に物資を運ぶ舟が往来し、「西の堀川」と呼ばれた川はどれか ア.秋篠川 イ.能登川 ウ.地蔵院川 エ.富雄川 ア.秋篠川 |

| (13)天平12年(740)に反乱を起こして鎮圧され、奈良市の鏡神社に祀られているのは誰か ア.氷上川継 イ.橘奈良麻呂 ウ.藤原広嗣 エ.和気王 ウ.藤原広嗣 |

| (14)大同4年(809)に退位し、不退寺のあたりに「萱の御所」を構えたのは、どの天皇か ア.仁明天皇 イ.平城天皇 ウ.淳和天皇 エ.嵯峨天皇 イ.平城天皇 |

| (15)延喜16年(916)に藤原氏の氏長者として春日詣を行なった右大臣は誰か ア.藤原忠平 イ.藤原時平 ウ.藤原良房 エ.藤原兼家 ア.藤原忠平 |

| (16)寛文4年(1664)に大神神社の拝殿を再建した将軍は誰か ア.徳川秀忠 イ.徳川家光 ウ.徳川家綱 エ.徳川綱吉 ウ.徳川家綱 |

| (17)興福寺一乗院の跡地に建つものはどれか ア.奈良ホテル イ.奈良教育大学 ウ.奈良地方裁判所 エ.奈良市役所 ウ.奈良地方裁判所 |

Ⅲ.奈良県の遺跡や古墳に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (18)二上山の周辺に分布し、旧石器時代から石器の材料とされた石はどれか ア.石英 イ.チャート ウ.黒曜石 エ.サヌカイト エ.サヌカイト |

| (19)平成19年(2007)にJR桜井線(万葉まほろば線)巻向駅付近で出土した木製仮面はどの用具を転用したものか ア.鍬 イ.田下駄 ウ.盾 エ.桶 ア.鍬 |

| (20)平成24年(2012)に天理市喜殿町で側溝が発掘された古代の官道はどれか ア.山の辺の道 イ.上ツ道 ウ.中ツ道 エ.下ツ道 ウ.中ツ道 |

| (21)藤原京の右京にあった古代寺院の跡はどれか ア.小山廃寺 イ.本薬師寺跡 ウ.大官大寺跡 エ.奥山廃寺 イ.本薬師寺跡 |

| (22)開化天皇の陵に治定され、学術的には念仏寺山古墳と呼ばれるものはどれか ア.狭城盾列池後陵 イ.春日率川坂上陵 ウ.狭木之寺間陵 エ.平城坂上陵 イ.春日率川坂上陵 |

| (23)天武・持統陵として治定されている古墳が、ほぼ確実に天武天皇と持統天皇を葬っている古墳とみられるのは、ある文書の記事の存在に拠っている。その文書とはどれか ア.聖蹟図志 イ.諸陵周垣成就記 ウ.阿不幾乃山陵記 エ.前王廟陵記 ウ.阿不幾乃山陵記 |

| (24)御所市の宮山古墳についての説明文のうち、正しいのはどれか ア.貝吹山の北麓にあり、主軸を南北に向ける前方後円墳である。 イ.塩塚と呼ばれる陪塚が外堤に重なるように築造されている。 ウ.物部氏の首長を葬った古墳であるとするのが定説である。 エ.室大墓とも呼ばれ、竪穴式石室内に長持形石棺が現存する。 エ.室大墓とも呼ばれ、竪穴式石室内に長持形石棺が現存する |

| (25)平群町の烏土塚古墳の北にあり、精緻な切り石の巨石を用いた横穴式石室をもつ方墳はどれか ア.西宮古墳 イ.仏塚古墳 ウ.島の山古墳 エ.ツボリ山古墳 ア.西宮古墳 |

| (26)平成22年(2010)に発掘調査され、斉明天皇の真陵である可能性が高まった八角形墳はどれか ア.平田岩屋古墳 イ.牽牛子塚古墳 ウ.都塚古墳 エ.栗原塚穴古墳 イ.牽牛子塚古墳 |

| (27)明日香村にあるキトラ古墳の石室調査で最初に存在が確認された図像はどれか ア.玄武図 イ.朱雀図 ウ.十二支午像 エ.十二支寅像 ア.玄武図 |

Ⅳ.奈良県の寺社に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (28)御所市の高天彦神社の背後にそびえる神体山は何と呼ばれているか ア.青根ヶ峯 イ.白雲の峯 ウ.武士ヶ峯 エ.クシフル峯 イ.白雲の峯 |

| (29)率川神社についての記述のうち、正しいのはどれか ア.親子三神を祀ることから子守明神とも呼ばれる。 イ.境内に饅頭作りの祖神を祀る林神社が鎮座する。 ウ.奈良市の三条通りの北に鎮座する。 エ.春日大社の境内摂社である。 ア.親子三神を祀ることから子守明神とも呼ばれる |

| (30)闇夜に舞う蛍に包まれて、幻想的な能楽会が6月に開催される宇陀市の神社はどれか ア.阿紀神社 イ.墨坂神社 ウ.御杖神社 エ.八咫烏神社 ア.阿紀神社 |

| (31)天香久山の山頂にある神社はどれか ア.国常立神社 イ.天香山神社 ウ.天岩戸神社 エ.畝尾都多本神社 ア.国常立神社 |

| (32)大神神社の神宮寺であった大御輪寺は、明治維新の廃仏毀釈の影響を受け、現在はどうなっているか ア.大神神社から独立した寺院になっている。 イ.大神神社若宮社の大直禰子神社になっている。 ウ.三輪寺と改名して往時のまま存続している。 エ.完全に廃絶し、一部の礎石が残るだけである。 イ.大神神社若宮社の大直禰子神社になっている |

| (33)中宮寺の寺宝である「天寿国繍帳」は、文永11年(1274)に法隆寺のどの建物から発見されたか ア.綱封蔵 イ.夢殿 ウ.西円堂 エ.東室 ア.綱封蔵 |

| (34)寺地が藤原豊成の旧宅跡と伝えられ、豊成父子の供養塔といわれる宝篋印塔のある寺院はどれか ア.誕生寺 イ.高林寺 ウ.西光院 エ.徳融寺 エ.徳融寺 |

| (35)奈良時代の創建で、本尊を薬師如来とし、鎌倉時代に解脱上人や明恵上人が復興に尽力したと伝えられる寺院はどれか ア.新薬師寺 イ.般若寺 ウ.秋篠寺 エ.正暦寺 ア.新薬師寺 |

| (36)海龍王寺の諸堂のうち、国宝の五重小塔が安置されている建物はどれか ア.東金堂 イ.西金堂 ウ.本堂 エ.経蔵 イ.西金堂 |

| (37)恵心僧都が創建したと伝えられ、「ぽっくり寺」の名で知られる寺院はどれか ア.達磨寺 イ.大善寺 ウ.吉田寺 エ.松尾寺 ウ.吉田寺 |

| (38)満米上人が地獄で人々を救済している地蔵の姿を刻んで本尊とした寺院はどれか ア.帯解寺 イ.聖林寺 ウ.伝香寺 エ.矢田寺 エ.矢田寺 |

| (39)嵯峨天皇の勅願とも、空海の創建とも伝えられる、虚空蔵菩薩を本尊とする寺院はどれか ア.金剛山寺 イ.弘仁寺 ウ.保寿院 エ.法輪寺 イ.弘仁寺 |

| (40)本尊阿弥陀如来像が重要文化財に指定され、かつて興福寺一乗院で用いられていた梵鐘が伝わる寺院はどれか ア.九品寺 イ.長岳寺 ウ.願行寺 エ.阿日寺 ア.九品寺 |

| (41)榮山寺にある国宝の梵鐘に陽鋳された銘文は、誰の書と伝わるか ア.藤原行成 イ.橘逸勢 ウ.小野道風 エ.嵯峨天皇 ウ.小野道風 |

| (42)南朝第3代長慶天皇ゆかりの寺といわれ、「清凉寺式釈迦像」の代表的遺例である木造釈迦如来立像をまつる五條市内の寺院はどれか ア.大澤寺 イ.金剛寺 ウ.大善寺 エ.常覚寺 ウ.大善寺 |

| (43)村田珠光ゆかりの寺として知られる称名寺にある茶室の名は次のどれか ア.六窓庵 イ.獨爐庵 ウ.八窓庵 エ.高林庵 イ.獨爐庵 |

| (44)今井御坊とも呼ばれる称念寺の本堂に「功徳蔵」の扁額が掲げられているが、これを揮毫したのは誰か ア.今井宗久 イ.松平忠明 ウ.豊臣秀長 エ.徳川頼宣 エ.徳川頼宣 |

| (45)昭和50年(1975)に法輪寺の三重塔が再建された際、その事業に尽力した女流作家は誰か ア.有吉佐和子 イ.幸田文 ウ.永井路子 エ.向田邦子 イ.幸田文 |

Ⅴ.奈良県の建築、彫刻、絵画に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (46)奈良時代の僧坊の一部を建て替えた建物はどれか ア.唐招提寺講堂 イ.十輪院本堂 ウ.薬師寺東院堂 エ.法隆寺聖霊院 エ.法隆寺聖霊院 |

| (47)御所市の安楽寺にある国の重要文化財の建造物はどれか ア.屋根が竹で葺かれている本堂 イ.初層だけが残っている塔 ウ.能舞台を模した鐘楼 エ.中国式の山門 イ.初層だけが残っている塔 |

| (48)奈良県内で文化財指定を受けている次の民家のうち、最古の建物とされているのはどれか ア.御所市の中村家住宅 イ.五條市の堀家住宅 ウ.宇陀市の笹岡家住宅 エ.橿原市の今西家住宅 イ.五條市の堀家住宅 |

| (49)興福寺の銅造仏頭について、誤っているのはどれか ア.山田寺の旧仏である イ.白鳳時代の仏像である ウ.東金堂の仏壇下より発見された エ.南都焼き討ちの際に被災し頭部だけになった エ.南都焼き討ちの際に被災し頭部だけになった |

| (50)次の東大寺の国宝仏像のうち、奈良時代の乾漆像はどれか ア.法華堂の金剛力士像 イ.戒壇堂の四天王像 ウ.南大門の金剛力士像 エ.法華堂の執金剛神像 ア.法華堂の金剛力士像 |

| (51)法隆寺大宝蔵院の九面観音菩薩立像のような緻密な木肌を活かした造りの像をとくに何というか ア.一木像 イ.鉈彫像 ウ.木心像 エ.檀像 エ.檀像 |

| (52)十二神将像をモチーフにした国の重要文化財の銅梵鐘がある寺院はどれか ア.興福寺 イ.戒長寺 ウ.新薬師寺 エ.霊山寺 イ.戒長寺 |

| (53)大和文華館所蔵の金地に彩色で遊女など18人の人物を描いた国宝の六曲一双屏風の通称はどれか ア.松浦屏風 イ.彦根屏風 ウ.元禄屏風 エ.湯女屏風 ア.松浦屏風 |

| (54)高取町の子嶋寺に伝わる、紺色の綾地に金銀泥絵で多くの尊像を描く国宝の絵画はどれか ア.尊勝曼荼羅 イ.智光曼荼羅 ウ.当麻曼荼羅 エ.両界曼荼羅 エ.両界曼荼羅 |

| (55)松伯美術館に数々の作品が所蔵される日本画家、上村家三代の順序として正しいのはどれか ア.上村松篁―上村松園―上村淳之 イ.上村松園―上村松篁―上村淳之 ウ.上村淳之―上村松園―上村松篁 エ.上村松園―上村淳之―上村松篁 イ.上村松園―上村松篁―上村淳之 |

Ⅵ.奈良県に関連する文学について、最も適当なものを選びなさい。

| (56)長屋王が詠んだ「我が背子が古家の里の( )には千鳥鳴くなりつま待ちかねて」(『万葉集』巻3-268)の( )に入る地名はどれか ア.當麻 イ.明日香 ウ.泊瀬 エ.吉野 イ.明日香 |

| (57)「( )なる夏実の川の川淀に鴨そ鳴くなる山陰にして」(『万葉集』巻3-375)の( )に入る地名はどれか ア.生駒 イ.吉野 ウ.河合 エ.阿騎野 イ.吉野 |

| (58)『枕草子』の中で「山は」の段に出てくる山は次のうちのどれか ア.三輪山 イ.天香久山 ウ.葛城山 エ.吉野山 ア.三輪山 |

| (59)天理市櫟本にあり、松尾芭蕉も訪れたといわれる歌塚は、誰の墓と伝えられているか ア.柿本人麻呂 イ.一茶 ウ.西行 エ.紫式部 ア.柿本人麻呂 |

| (60)能楽「二人静」は吉野を舞台とした物語である。静が恋慕する相手は誰か ア.大津皇子 イ.平清盛 ウ.源義経 エ.楠正行 ウ.源義経 |

| (61)文楽や歌舞伎で有名な『義経千本桜』には吉野郡下市町に現存する、ある老舗が一つの舞台となっている。何の老舗か ア.まんじゅう イ.すし ウ.茶 エ.箸 イ.すし |

| (62)唐招提寺や法隆寺について書かれた和辻哲郎の著書はどれか ア.『邂逅』 イ.『大和古寺風物誌』 ウ.『やまとしうるはし』 エ.『古寺巡礼』 エ.『古寺巡礼』 |

| (63)郡山城を築いた筒井順慶をモチーフとしたSF小説『筒井順慶』の著者は誰か ア.小松左京 イ.星新一 ウ.眉村卓 エ.筒井康隆 エ.筒井康隆 |

Ⅶ.奈良県の伝統工芸品や特産品に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (64)吉野檜の薄板でつくられ、神事に用いる祭具や正月飾りに使われる「奈良県伝統的工芸品」はどれか ア.神棚 イ.神酒口 ウ.木製灯籠 エ.三方(三宝) エ.三方(三宝) |

| (65)奈良の風物などを装飾のモチーフとして作られた特産品で、江戸時代には6月の土用の入りに奈良奉行が幕府に献上するならわしになっていたのはどれか ア.赤膚焼 イ.一刀彫 ウ.奈良団扇 エ.奈良漆器 ウ.奈良団扇 |

| (66)奈良漆器についての記述のうち、誤りはどれか ア.紀州根来塗に似せて作られたものも含む。 イ.正倉院漆芸品の意匠や技法などに倣ったものも含む。 ウ.奈良時代から使われている名称である。 エ.特徴の一つとして貝片で文様を表す。 ウ.奈良時代から使われている名称である |

| (67)江戸時代、長崎に出向いて唐墨を研究し、奈良墨を再興した人物は誰か ア.松井元泰 イ.坂名井清川 ウ.大西勇斎 エ.森野藤助 ア.松井元泰 |

| (68)エコロジーの観点から、最近見直されている奈良の特産品とはどれか ア.蚊帳 イ.すだれ ウ.蚊取り線香 エ.湯たんぽ ア.蚊帳 |

| (69)明治時代以降、全国有数の靴下の生産地として知られる町はどこか ア.斑鳩町 イ.平群町 ウ.広陵町 エ.下市町 ウ.広陵町 |

| (70)かつて奈良の西大寺で製造・販売していた気付け薬はどれか ア.豊心丹 イ.万金丹 ウ.陀羅尼助 エ.六神丸 ア.豊心丹 |

| (71)大和茶の特産地ではない地域はどれか ア.月ヶ瀬 イ.田原 ウ.賀名生 エ.都祁 ウ.賀名生 |

| (72)県内で生産される果物で、五條市内にある博物館の外形になっているものはどれか ア.スイカ イ.カキ ウ.メロン エ.イチゴ イ.カキ |

Ⅷ.奈良県の祭り・伝統行事等に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (73)5月に春日大社と興福寺で開催される「薪御能」で、薪に点火するのは誰か ア.神官 イ.僧兵 ウ.巫女 エ.女御 イ.僧兵 |

| (74)10月に生駒市の往馬大社の例大祭で、祭事の対象となるのはどれか ア.水 イ.火 ウ.稲 エ.酒 イ.火 |

| (75)旧正月14日に吉野町の浄見原神社で行われる「国栖奏」で、神前に供えられる動物はどれか ア.ムカデ イ.ヤモリ ウ.コウモリ エ.カエル エ.カエル |

| (76)當麻寺の「聖衆来迎練供養会式」で「スクイボトケ」と呼ばれる観音が娑婆堂に向かう時に持つ物の組み合わせはどれか ア.右手に蓮華、左手に錫杖を持つ イ.右手に塔、左手に経巻を持つ ウ.両手で蓮台を持つ エ.合掌して何も持たない ウ.両手で蓮台を持つ |

| (77)山上ヶ岳の「戸開式」で人馬に乗る信者が手に持つ物はどれか ア.鍵 イ.太刀 ウ.護摩木 エ.木槌 ア.鍵 |

| (78)五條市の念仏寺で1月14日に開催される「鬼はしり」行事についての説明のうち、誤りはどれか ア.五條市制施行を記念して始まった イ.修正会行事の一環である ウ.国の重要無形民俗文化財に指定されている エ.親子三人の鬼が登場する ア.五條市制施行を記念して始まった |

| (79)4月に金峯山寺蔵王堂で行われる「花供懺法会」では、ある食べ物が奉納される。それはどれか ア.柿の葉寿司 イ.吉野葛菓子 ウ.餅 エ.鮎 ウ.餅 |

| (80)奈良町や今井町などの民家の屋根に見かける魔除けの細工物はどれか ア.キュウリ イ.鍾馗 ウ.地蔵 エ.鳩 イ.鍾馗 |

Ⅸ.奈良県の観光や文化に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (81)世界遺産「法隆寺地域の仏教建造物」に含まれる堂塔のうち、天武天皇13年(684)に建て始められ、文武天皇の慶雲3年(706)に完成したと『聖徳太子伝私記』に記される建物はどれか ア.東院夢殿 イ.西院上御堂 ウ.法起寺三重塔 エ.西院大講堂 ウ.法起寺三重塔 |

| (82)世界遺産「古都奈良の文化財」を構成する8つの資産のうち、寺院はいくつ含まれているか ア.3ヶ寺 イ.4ヶ寺 ウ.5ヶ寺 エ.6ヶ寺 ウ.5ヶ寺 |

| (83)世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産で、次にあげる吉野山の社寺のうち、最も標高が高い位置にあるものはどれか ア.金峯山寺 イ.𠮷水神社 ウ.金峯神社 エ.吉野水分神社 ウ.金峯神社 |

| (84)平成29年(2017)に日本遺産となった横大路(大道)が通過する市町はどれか ア.上牧町 イ.広陵町 ウ.香芝市 エ.大和高田市 エ.大和高田市 |

| (85)平成22年(2010)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された奈良県内の町並みはどれか ア.五條新町 イ.今井町 ウ.長谷寺門前町 エ.宇陀市松山 ア.五條新町 |

| (86)奈良国立博物館の仏教美術資料研究センターはかつてどの施設であったか ア.旧奈良県物産陳列所 イ.旧帝国奈良博物館本館 ウ.旧奈良図書館 エ.旧高市郡教育博物館 ア.旧奈良県物産陳列所 |

| (87)平成29年(2017)、長い歴史に幕を閉じた奈良少年刑務所についての説明文のうち、正しいのはどれか ア.洋風煉瓦造りの建物は奈良ホテルを手がけた辰野金吾が設計した。 イ.中央看守所を囲むように、環状に配置された監房が特徴である。 ウ.「表門」と呼ばれる正門は敷地の南辺にあって、奈良の街からよく見える。 エ.明治41年(1908)に竣工した建物が国の重要文化財となった。 エ.明治41年(1908)に竣工した建物が国の重要文化財となった |

| (88)冬の朝、飛火野で行われる「鹿寄せ」で、鹿を呼ぶために使われている楽器は何か ア.ホルン イ.カスタネット ウ.ハーモニカ エ.バイオリン ア.ホルン |

| (89)奈良県が東京日本橋に設けたアンテナショップの名称として使用した言葉はどれか ア.かぎろひ イ.まほろば ウ.あおがき エ.まんよう イ.まほろば |

| (90)平成29年(2017)、天理駅前にオープンした観光用広場の名称はどれか ア.ナビコンパス イ.きんとっと ウ.コフフン エ.夢風 ウ.コフフン |

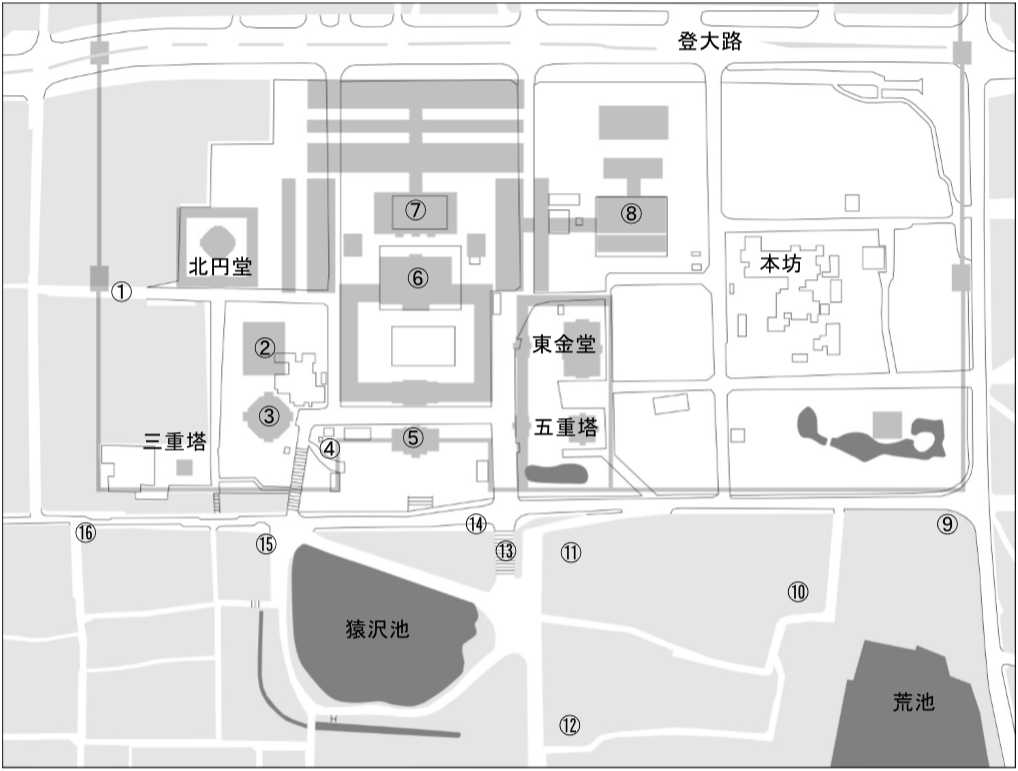

Ⅹ.特集問題興福寺と周辺地域について、以下の地図を見ながら、最も適当なものを選びなさい。なお、トーンで示した建物群は旧伽藍の堂塔である。

拡大して見る

| (91)①の付近の坂道はどう呼ばれているか ア.油阪 イ.辷坂 ウ.雲井坂 エ.不開坂 エ.不開坂 |

| (92)③の南円堂は西国三十三所観音霊場の第何番札所であるか ア.第六番札所 イ.第七番札所 ウ.第八番札所 エ.第九番札所 エ.第九番札所 |

| (93)④の位置にある古墳のような土盛を何と呼んでいるか ア.筆塚 イ.幣塚 ウ.額塚 エ.矢塚 ウ.額塚 |

| (94)平成30年(2018)10月の落慶法要をめざして再建が進む建物はどれか ア.② イ.⑤ ウ.⑥ エ.⑦ ウ.⑥ |

| (95)⑧の国宝館は元来その位置にあった何の建物をイメージして建てられたものか ア.大湯屋 イ.僧坊 ウ.東室 エ.食堂 エ.食堂 |

| (96)興福寺の子院である菩提院大御堂はどの位置にあるか ア.⑨ イ.⑩ ウ.⑪ エ.⑫ イ.⑩ |

| (97)⑬の石段は何段であるか ア.33段 イ.49段 ウ.52段 エ.88段 ウ.52段 |

| (98)⑭の位置に建つ「植桜楓之碑」で功績を顕彰された奈良奉行は誰か ア.中坊秀政 イ.溝口信勝 ウ.川路聖謨 エ.小俣景徳 ウ.川路聖謨 |

| (99)⑮の位置に鎮座する采女神社の特徴はどれか ア.本殿が猿沢池に背を向けるように西を向く。 イ.鳥居の額が龍の彫刻で縁取られている。 ウ.本殿を埋め尽くすように花扇が奉納されている。 エ.境内と猿沢池が水路で結ばれ、舟で往来できる。 ア.本殿が猿沢池に背を向けるように西を向く |

| (100)元来は⑯の場所に設置され、現在は東にある復原御高札場に移築されたものはどれか ア.一等三角点 イ.平城宮道標 ウ.上街道道標 エ.奈良縣里程元標 エ.奈良縣里程元標 |