特定非営利活動法人奈良まほろばソムリエの会

奈良検定受験講座

奈良検定受験応援ページ

第6回奈良通1級

平成24年(2012)1月8日実施

Ⅰ.奈良県の気候・地理・動植物に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (1)奈良県の気候について誤っているのはどれか ア.山岳気候の吉野山地は、奈良盆地よりやや冷涼で降水量も多い。 イ.奈良県の気候は、北西部の奈良盆地と南部の吉野山地では大きな差異がある。 ウ.奈良盆地は年間を通して温暖多雨、寒暑の差が激しい内陸性の盆地気候である。 エ.大台ケ原は多雨地帯で、1日に1200ミリもの降水量を大正年間に記録している。 ウ.奈良盆地は年間を通して温暖多雨、寒暑の差が激しい内陸性の盆地気候である |

| (2)奈良盆地を指す古くからの言葉「国中」に対して、大和高原は一般的に何と呼ばれてきたか ア.山東 イ.東山中 ウ.裏大和 エ.国外 イ.東山中 |

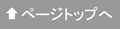

(3)平城宮から矢印の方角にある山はどれか  拡大して見る ア.金剛山 イ.生駒山 ウ.神野山 エ.御破裂山 ウ.神野山 |

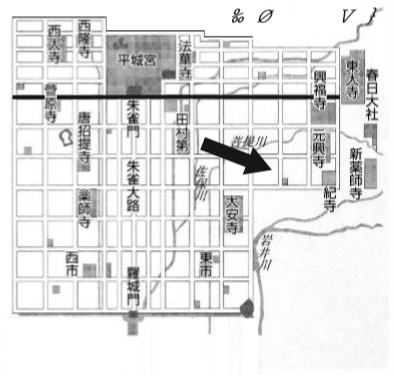

| (4)太線で示した大路は次のうちどれか ア.二条大路 イ.三条大路 ウ.四条大路 エ.五条大路 ア.二条大路 |

| (5)次の河川のうち大和川水系に属する河川はどれか ア.川迫川 イ.秋野川 ウ.佐保川 エ.大和丹生川 ウ.佐保川 |

| (6)宇陀市大宇陀小附の山林は、どの植物の自生地として国の天然記念物に指定されているか ア.オオヤマレンゲ イ.カザグルマ ウ.ツルマンリョウ エ.シシンラン イ.カザグルマ |

| (7)ツツジの名所として多くの観光客を集めている場所はどれか ア.鳥見山公園 イ.高取城跡 ウ.竹取公園 エ.郡山城跡 ア.鳥見山公園 |

| (8)奈良県東吉野村と三重県松阪市の境界にあり、冬季の霧氷でよく知られている山はどれか ア.弥山 イ.高見山 ウ.倶留尊山 エ.護摩壇山 イ.高見山 |

| (9)金剛山と葛城山との間にあり、御所市と千早赤阪村とを結ぶ峠はどれか ア.竹内峠 イ.水越峠 ウ.紀見峠 エ.平石峠 イ.水越峠 |

| (10)「大和三名椿」の一つとされる伝香寺のツバキの呼び名はどれか ア.散り椿 イ.糊こぼし ウ.五色椿 エ.花笠椿 ア.散り椿 |

Ⅱ.奈良県の歴史に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (11)奈良時代に編まれた漢詩集『懐風藻』には、ある人物を指して、文武両道にすぐれ人々に慕われたが24歳で没した、と記している。それはだれか ア.長屋王 イ.大津皇子 ウ.有間皇子 エ.新田部親王 イ.大津皇子 |

| (12)奈良時代に東大寺の正門であった門はどれか ア.転害門 イ.南大門 ウ.西大門 エ.中御門 ウ.西大門 |

| (13)聖武天皇の治世下に起こった出来事の順番として正しいのはどれか ア.難波宮遷都-長屋王の変-藤原四子の病死-藤原広嗣の乱 イ.長屋王の変-藤原四子の病死-藤原広嗣の乱-難波宮遷都 ウ.藤原四子の病死-難波宮遷都-藤原広嗣の乱-長屋王の変 エ.藤原広嗣の乱-長屋王の変-藤原四子の病死-難波宮遷都 イ.長屋王の変-藤原四子の病死-藤原広嗣の乱-難波宮遷都 |

| (14)平安時代に東大寺と興福寺が争った際、東大寺の僧侶はある神社の神輿を担いで平安京へ上った。その神社の現在名はどれか ア.手向山八幡宮 イ.春日大社 ウ.石上神宮 エ.談山神社 ア.手向山八幡宮 |

| (15)寛正6年(1465)、足利義政は春日若宮祭を見物した。また南都で権力を見せつける行動をとった。それはどれか ア.東大寺の別当を兼ねた イ.薪能のシテを務めた ウ.春日山の神木を伐った エ.正倉院の蘭奢待を切った エ.正倉院の蘭奢待を切った |

| (16)南北朝の合一の後、大和の国は筒井氏と越智氏の二大勢力が覇権を争った。両者の二十年に及ぶ争乱を何と呼ぶか ア.嘉吉の乱 イ.治承・寿永の乱 ウ.承久の乱 エ.大和永享の乱 エ.大和永享の乱 |

| (17)「元の木阿弥」という言葉は、大和を舞台としたある史実に基づいているといわれる。それはどれか ア.松永久秀が東大寺を焼討ちにした時、金の阿弥陀像と思って持ち出したが、一夜明けると木の阿弥陀像になっていた。 イ.筒井順昭が亡くなった時、それを秘して木阿弥という者を替え玉に立てたが、替え玉が不要になり、木阿弥に戻った。 ウ.松永久秀に取り立てられて出世した大工の木阿弥が、久秀が敗死した後に元の大工に戻った。 エ.豊臣秀長は郡山城の石垣造りを木阿弥に頼んだが、気が変わって他の者に依頼したがうまく行かず、結局は木阿弥にさせた。 イ.筒井順昭が亡くなった時、それを秘して木阿弥という者を替え玉に立てたが、替え玉が不要になり、木阿弥に戻った |

| (18)豊臣秀長は郡山城主となって郡山の商業を発展させる一方、寺社と結びつきの強いある町の商業を禁じた。それはどこか ア.今井町 イ.奈良町 ウ.宇陀松山 エ.五條新町 イ.奈良町 |

| (19)慶応4年(1868)、大和国に置かれた行政組織はどれか ア.奈良府 イ.五條県 ウ.堺県 エ.大阪府 ア.奈良府 |

| (20)明治8年(1875)に第一回奈良博覧会が開催された場所はどこか ア.興福寺 イ.東大寺 ウ.春日大社 エ.飛火野 イ.東大寺 |

| (21)次の鉄道区間のうち、最も早く開通したのはどれか ア.奈良~上本町 イ.奈良~王寺 ウ.桜井~初瀬 エ.桃山御陵前~西大寺 イ.奈良~王寺 |

Ⅲ.奈良県の遺跡や古墳に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (22)宇陀市榛原にあり、「壬申年将軍」と記された墓誌が出土した火葬墓はどれか ア.文禰麻呂墓 イ.太安萬侶墓 ウ.小治田安萬侶墓 エ.僧道薬墓 ア.文禰麻呂墓 |

| (23)平成22年(2010)に発掘調査され、斉明天皇の真陵である可能性が高まった八角形墳はどれか ア.平田岩屋古墳 イ.牽牛子塚古墳 ウ.都塚古墳 エ.栗原塚穴古墳 イ.牽牛子塚古墳 |

| (24)平群町の烏土塚古墳の北にあり、精緻な切り石の巨石を用いた横穴式石室をもつ方墳はどれか ア.西宮古墳 イ.仏塚古墳 ウ.島の山古墳 エ.ツボリ山古墳 ア.西宮古墳 |

| (25)平成23年(2011)の発掘調査で盾持ちの人物埴輪が出土した三輪山西麓の帆立貝式前方後円墳はどれか ア.ホケノ山古墳 イ.弁天社古墳 ウ.茅原大墓古墳 エ.狐塚古墳 ウ.茅原大墓古墳 |

| (26)縄文時代後期から晩期にかけての遺物が出土した橿原遺跡において、総数が196点と、西日本随一の出土量をもつ土製品はどれか ア.土馬 イ.土偶 ウ.土製腕飾 エ.土製勾玉 イ.土偶 |

| (27)桜井市にあり、石溝などの苑池遺構が発見された聖徳太子ゆかりといわれる遺跡はどれか ア.上之宮遺跡 イ.馬場遺跡 ウ.大福遺跡 エ.芝遺跡 ア.上之宮遺跡 |

| (28)平成17年(2005)に5世紀前半の四面ひさし付き大型掘立柱建物跡が見つかり、区画する濠の斜面に葺石が見られ、渡り堤も設けられていた御所市内の遺跡はどれか ア.六条山遺跡 イ.鴨都波遺跡 ウ.極楽寺ヒビキ遺跡 エ.東中谷遺跡 ウ.極楽寺ヒビキ遺跡 |

| (29)宇陀市菟田野にあり、奈良時代初期に創建された安楽寺とも推定されている寺跡はどれか ア.駒帰廃寺 イ.小附廃寺 ウ.毛原廃寺 エ.横井廃寺 ア.駒帰廃寺 |

| (30)天武・持統天皇陵の東にあり、かつて立部寺ともいわれた寺跡はどれか ア.大窪寺跡 イ.定林寺跡 ウ.軽寺跡 エ.呉原寺跡 イ.定林寺跡 |

| (31)奈良市にある遺跡のうち、国の特別史跡に指定されているのはどれか ア.長屋王邸跡 イ.田村第跡 ウ.平城京左京三条二坊宮跡庭園 エ.佐伯院跡 ウ.平城京左京三条二坊宮跡庭園 |

| (32)高取城の白壁の天守や櫓は「巽高取雪かとみれば、雪でござらぬ( )の城」とうたわれたが、( )内に入る旧国名はどれか ア.安芸 イ.阿波 ウ.伊予 エ.土佐 エ.土佐 |

Ⅳ.奈良県の寺社に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (33)宇陀市大宇陀にあり、本尊が「焼けずの観音」と呼ばれて信仰を集め、宇陀松山藩織田家の祈願所でもあった寺院はどれか ア.大善寺 イ.大蔵寺 ウ.大野寺 エ.大願寺 エ.大願寺 |

| (34)川上村にあり、非業の死を遂げた後南朝の自天王をしのび、境内の自天親王神社で2月に朝拝式が行われる寺院はどれか ア.金剛寺 イ.福源寺 ウ.運川寺 エ.滝川寺 ア.金剛寺 |

| (35)大和郡山市にあり、鎌倉墓と呼ばれる8基の五輪塔の1基から忍性の骨蔵器が出土した寺院はどれか ア.東明寺 イ.金輪院 ウ.洞泉寺 エ.額安寺 エ.額安寺 |

| (36)桃山時代に奈良茶人の高坊一族が住み、奈良町文化の中心となった中将姫ゆかりの寺院はどれか ア.高林寺 イ.誕生寺 ウ.徳融寺 エ.西光院 ア.高林寺 |

| (37)地蔵院の別名があり、境内に徳川家綱が寄進した手水鉢がある奈良市内の寺院はどれか ア.帯解寺 イ.竜象寺 ウ.安明寺 エ.璉珹寺 ア.帯解寺 |

| (38)榮山寺にある国宝の梵鐘に陽鋳された銘文は、誰の書と伝わるか ア.藤原行成 イ.橘逸勢 ウ.小野道風 エ.嵯峨天皇 ウ.小野道風 |

| (39)大和高田市本郷町にあって大日堂の名で親しまれ、高田城主の當麻為長が建立した本堂が残る寺院はどれか ア.専立寺 イ.正行寺 ウ.不動院 エ.長谷本寺 ウ.不動院 |

| (40)本尊の丈六阿弥陀如来坐像が「大和のおおぼとけ」とよばれている斑鳩町の寺院はどれか ア.成福寺 イ.極楽寺 ウ.勝林寺 エ.吉田寺 エ.吉田寺 |

| (41)「お峯のでんそそ」と呼ばれる夏祭りに、子供の夏痩せを治す祈願をする神社はどれか ア.畝火山口神社 イ.耳成山口神社 ウ.生駒山口神社 エ.巨勢山口神社 ア.畝火山口神社 |

| (42)葛城川と柳田川が合流する地に鎮座し、田の神を祀る神社はどれか ア.高天彦神社 イ.高鴨神社 ウ.一言主神社 エ.鴨都波神社 エ.鴨都波神社 |

| (43)下北山村池峯の池神社がその岸に鎮座し、白蛇が住むと伝えられる池はどれか ア.益田池 イ.越田池 ウ.明神池 エ.鏡池 ウ.明神池 |

| (44)三輪山への登拝口となり、病気平癒の神社として知られるのはどれか ア.玉列神社 イ.狭井神社 ウ.綱越神社 エ.久延彦神社 イ.狭井神社 |

| (45)法隆寺の近くにあり、境内に「能楽金剛流発祥之地」の碑が建立されている神社はどれか ア.廣瀬神社 イ.斑鳩神社 ウ.龍田神社 エ.神岳神社 ウ.龍田神社 |

| (46)率川神社についての記述のうち、正しいのはどれか ア.親子三神を祀ることから子守明神とも呼ばれる。 イ.境内に饅頭作りの祖神を祀る林神社が鎮座する。 ウ.奈良市の三条通りの北に鎮座する。 エ.春日大社の境内摂社である。 ア.親子三神を祀ることから子守明神とも呼ばれる |

| (47)天理市櫟本周辺にあり、別名を「治道宮」という神社はどれか ア.赤阪比古神社 イ.楢神社 ウ.和爾下神社 エ.平尾山稲荷神社 ウ.和爾下神社 |

| (48)闇夜に舞う蛍が幻想的な能が毎年6月中旬に境内の能舞台で開催される宇陀市の神社はどれか ア.阿紀神社 イ.墨坂神社 ウ.御杖神社 エ.八咫烏神社 ア.阿紀神社 |

| (49)聖武天皇が伊勢行幸の際に宿泊した「堀越頓宮」の伝承地碑が建つ神社はどれか ア.都祁水分神社 イ.夜支布山口神社 ウ.神波多神社 エ.氷室神社 ア.都祁水分神社 |

| (50)太安萬侶の出身地に鎮座する多神社は三輪山とどの山を結ぶ直線上にあるか ア.明神山 イ.二上山 ウ.畝傍山 エ.葛城山 イ.二上山 |

Ⅴ.奈良県の建築、彫刻、絵画に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (51)金峯山寺蔵王堂についての記述のうち、誤っているのはどれか ア.入母屋造りで檜皮葺 イ.加工をしない自然木の柱が林立 ウ.鎌倉建築の白眉といわれる エ.国宝に指定されている ウ.鎌倉建築の白眉といわれる |

| (52)奈良県内で文化財指定を受けている次の民家のうち、最古の建物とされているのはどれか ア.御所市の中村家住宅 イ.五條市の堀家住宅 ウ.宇陀市の笹岡家住宅 エ.橿原市の今西家住宅 イ.五條市の堀家住宅 |

| (53)法隆寺大宝蔵院の九面観音菩薩立像のような緻密な木肌を活かした造りの像をとくに何というか ア.一木像 イ.鉈彫像 ウ.木心像 エ.檀像 エ.檀像 |

| (54)東大寺法華堂に安置されている執金剛神立像は、ある高僧の念持仏といわれる。その高僧とはだれか ア.良弁 イ.行基 ウ.重源 エ.道慈 ア.良弁 |

| (55)次の肖像彫刻のうち、制作年代が最も古い像はどれか ア.東大寺の俊乗上人坐像 イ.唐招提寺の鑑真和上坐像 ウ.法隆寺の道詮律師坐像 エ.橘寺の木造聖徳太子坐像 イ.唐招提寺の鑑真和上坐像 |

| (56)興福寺国宝館所蔵の天燈鬼立像は、左肩にあるものを掲げている。それはどれか ア.行燈 イ.燭台 ウ.燈明皿 エ.燈籠 エ.燈籠 |

| (57)五劫院に安置されている重要文化財の五劫思惟阿弥陀仏坐像は、特異な外観をしている。それはどれか ア.5本の手 イ.5つの頭 ウ.憤怒の顔相 エ.ふくらんだ頭髪 エ.ふくらんだ頭髪 |

| (58)国の史跡に指定されている通称「大野寺の石仏」にはどんな像が彫られているか ア.弥勒 イ.地蔵 ウ.阿弥陀 エ.大日 ア.弥勒 |

| (59)當麻寺と子島寺に共通する国宝の仏教絵画の種類はどれか ア.阿弥陀来迎図 イ.縁起絵巻 ウ.祖師像図 エ.曼荼羅図 エ.曼荼羅図 |

| (60)平安時代末に焼亡する以前の東大寺大仏殿と大仏が描かれているのは、どの絵巻か ア.春日権現験記絵巻 イ.華厳五十五所絵巻 ウ.信貴山縁起絵巻 エ.枕草子絵詞 ウ.信貴山縁起絵巻 |

Ⅵ.奈良県に関連する文学について、最も適当なものを選びなさい。

| (61)天武天皇の歌「淑き人の良しとよく見て良しと言ひし( )よく見よ良き人よく見」(『万葉集』巻1-27)で歌われている地名はどこか ア.飛鳥 イ.吉野 ウ.阿騎野 エ.泊瀬 イ.吉野 |

| (62)大伴家持と大伴坂上郎女はともに『万葉集』の歌で知られるが、その関係は次のどれか ア.伯父と姪 イ.兄と妹 ウ.甥と叔母 エ.従兄妹 ウ.甥と叔母 |

| (63)春日大社の神苑の万葉植物園でも栽培されているナンバンギセルは、『万葉集』では何という名前で登場するか ア.いちしの花 イ.思ひ草 ウ.つき草 エ.わすれ草 イ.思ひ草 |

| (64)會津八一が唐招提寺で詠んだ歌「おほてらの( )はしらのつきかげをつちにふみつつものをこそおもへ」の( )に入る言葉はどれか ア.きよき イ.まろき ウ.たかき エ.くろき イ.まろき |

| (65)「葛城の山懐に寝釈迦かな」という句を詠んだ、奈良県高取町生まれの近代の俳人は誰か ア.水原秋桜子 イ.橋本多佳子 ウ.山口誓子 エ.阿波野青畝 エ.阿波野青畝 |

| (66)日頃、鼻が大きなことをからかわれていた男が、猿沢の池から龍が昇るという立札を建てたところ、実際に龍が現れたという短編『龍』の作者はだれか ア.芥川龍之介 イ.志賀直哉 ウ.堀辰雄 エ.折口信夫 ア.芥川龍之介 |

| (67)松尾芭蕉の「春の夜や籠り人ゆかし堂の隅」はどこで詠まれたか ア.唐招提寺 イ.東大寺 ウ.長谷寺 エ.當麻寺 ウ.長谷寺 |

| (68)古典文学や芸能の題名とゆかりの地の組み合わせが誤っているのはどれか ア.浄瑠璃『義経千本桜』と吉野山 イ.能楽『百万』と西大寺 ウ.能楽『雲雀山』と中宮寺 エ.浄瑠璃『冥途の飛脚』と新口 ウ.能楽『雲雀山』と中宮寺 |

| (69)白洲正子が『芸術新潮』に紀行文「十一面観音巡礼」を連載するにあたり、初回と最終回に登場させた桜井市の寺院はどれか ア.聖林寺 イ.長谷寺 ウ.室生寺 エ.世尊寺 ア.聖林寺 |

| (70)厩戸皇子(聖徳太子)を主人公にした漫画『日出処の天子』の作者はだれか ア.山岸凉子 イ.里中満智子 ウ.美内すずえ エ.竹宮恵子 ア.山岸凉子 |

Ⅶ.奈良県の伝統工芸品や特産品に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (71)平安時代初期に唐から帰った空海から毛筆の新しい製法を教えられたとされる人物はだれか ア.勝木平造 イ.川勝亀蔵 ウ.坂名井清川 エ.森山善平 ウ.坂名井清川 |

| (72)近松門左衛門の『博多小女郎波枕』にも登場する奈良の名物はどれか ア.そうめん イ.茶粥 ウ.柿の葉寿司 エ.奈良漬 イ.茶粥 |

| (73)奈良墨は、興福寺の二諦坊で作られたのが始まりとされるが、その時代はいつか ア.平安時代 イ.鎌倉時代 ウ.室町時代 エ.江戸時代 ウ.室町時代 |

| (74)江戸時代より植村氏の庇護下に大和の製薬・売薬業の中心地のひとつとなり、現在でも薬の町といわれるのはどこか ア.高取町 イ.吉野町 ウ.三郷町 エ.田原本町 ア.高取町 |

| (75)天川村洞川地区の伝統工芸品として正しいのはどれか ア.曲げ物 イ.鹿角細工 ウ.藍染 エ.大和指物 ア.曲げ物 |

| (76)江戸時代はじめ、清須美源四郎が製法を改良し、後にその産業が隆盛となったものはどれか ア.奈良団扇 イ.奈良漆器 ウ.奈良人形 エ.奈良晒 エ.奈良晒 |

| (77)香芝市で採掘され、研磨材や砥石等に加工されるものはどれか ア.サヌカイト イ.金剛砂 ウ.緑泥片岩 エ.榛原石 イ.金剛砂 |

| (78)明治時代以降、全国有数の靴下の生産地として知られる町はどこか ア.斑鳩町 イ.平群町 ウ.広陵町 エ.下市町 ウ.広陵町 |

| (79)平成23年(2011)12月現在で、奈良県が認定している「大和の伝統野菜」に含まれないものはどれか ア.下北春まな イ.花みょうが ウ.祝だいこん エ.香りごぼう エ.香りごぼう |

| (80)大淀町は、ある果物の産地として知られているが、その果物とはどれか ア.ナシ イ.スイカ ウ.イチゴ エ.イチジク ア.ナシ |

Ⅷ.奈良県の祭り・伝統行事等に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (81)東大寺二月堂修二会で、若狭井から汲み上げる水を何と呼ぶか ア.閼伽 イ.甘露 ウ.香水 エ.壇供 ウ.香水 |

| (82)法華寺で毎年4月に行われる雛会式で本尊十一面観音像の前に、多数並べてまつられる像はどれか ア.弥勒菩薩像 イ.善財童子像 ウ.横笛像 エ.薬師如来像 イ.善財童子像 |

| (83)春日大社若宮社の例祭「おん祭」の「お渡り式」で使われる武具や装束が披露されるのはどこか ア.大宿所 イ.御旅所 ウ.直会殿 エ.林檎の庭 ア.大宿所 |

| (84)奈良で最初の灌仏会をおこなったとされる寺院で、一般的な潅仏会よりひと月おくれの5月8日に「花まつり」が行われるのはどこか ア.元興寺極楽坊 イ.當麻寺中之坊 ウ.矢田寺大門坊 エ.寿福寺上之坊 ア.元興寺極楽坊 |

| (85)當麻寺や久米寺で行われる練供養で如来に従う菩薩は何と呼ばれているか ア.十八菩薩 イ.二十五菩薩 ウ.二十八菩薩 エ.三十三菩薩 イ.二十五菩薩 |

| (86)薬師寺では創建を発願した天皇の忌日である10月9日に法要を執り行う。その天皇とはだれか ア.持統天皇 イ.元明天皇 ウ.天武天皇 エ.推古天皇 ウ.天武天皇 |

| (87)法隆寺西円堂の修二会結願の夜に行われる法会はどれか ア.節分柴燈護摩会 イ.花会式 ウ.雛会式 エ.追儺会 エ.追儺会 |

| (88)唐招提寺の「うちわまき」で、うちわはどの建造物から撒かれるか ア.御影堂 イ.戒壇 ウ.鼓楼 エ.宝蔵 ウ.鼓楼 |

| (89)2月11日、廣瀬神社では神事に続き田作りの所作を終えた田人、牛役と参詣者との間で、祭りの名前にもなっているあることが行われるが、それは何か ア.大綱引き イ.砂のかけ合い ウ.水のかけ合い エ.悪口の言い合い イ.砂のかけ合い |

| (90)「古都奈良の夏の五大行事」と呼ばれるものに含まれるのはどれか ア.バサラ祭り イ.春日大社中元万燈籠 ウ.東大寺解除会 エ.元興寺地蔵盆 イ.春日大社中元万燈籠 |

Ⅸ.奈良県の世界遺産や観光・文化に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。

| (91)平成22年(2010)、「万葉まほろば線」の愛称がつけられた鉄道の路線はどれか ア.JR桜井線 イ.JR和歌山線 ウ.近鉄天理線 エ.近鉄奈良線 ア.JR桜井線 |

| (92)信貴山朝護孫子寺の参道にかかり、バランスをとりながら橋桁をのばすカンチレバー方式が採用された橋はどれか ア.長寿橋 イ.開運橋 ウ.中津橋 エ.山門橋 イ.開運橋 |

| (93)奈良大和路を撮り続けた写真家で、奈良市水門町に旧宅が残るのはだれか ア.土門拳 イ.入江泰𠮷 ウ.工藤利三郎 エ.小川晴暘 イ.入江泰𠮷 |

| (94)明治時代、平城宮跡の保存運動に奔走し、朱雀門のそばに銅像がある人物はだれか ア.中村雅真 イ.今村勤三 ウ.金沢昇平 エ.棚田嘉十郎 エ.棚田嘉十郎 |

| (95)世界遺産暫定一覧表に記載されている「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の構成遺産に含まれるものはどれか ア.甘樫丘公園 イ.大和三山 ウ.飛鳥川 エ.飛鳥坐神社 イ.大和三山 |

| (96)世界遺産「古都奈良の文化財」について誤っている記述はどれか ア.資産はすべて寺社である。 イ.平成10年(1998)に登録された。 ウ.8つの資産はすべて奈良市内にある。 エ.奈良県内では2番目に登録された世界遺産である。 ア.資産はすべて寺社である |

| (97)世界遺産「法隆寺地域の仏教建造物」について正しい記述を選びなさい ア.「紀伊山地の霊場と参詣道」と同時に登録された。 イ.法隆寺西方の藤ノ木古墳も含まれる。 ウ.日本で初めて世界遺産に登録された。 エ.法隆寺・法輪寺・法起寺・中宮寺が含まれる。 ウ.日本で初めて世界遺産に登録された |

| (98)世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に含まれる大峯奥駈道は、役行者がいつごろ開いたとされているか ア.6世紀 イ.8世紀 ウ.10世紀 エ.12世紀 イ.8世紀 |

| (99)十津川温泉郷に含まれない温泉はどれか ア.上湯温泉 イ.小処温泉 ウ.十津川温泉 エ.湯泉地温泉 イ.小処温泉 |

| (100)平成22年(2010)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された奈良県内の町並みはどれか ア.五條新町 イ.今井町 ウ.長谷寺門前町 エ.宇陀市松山 ア.五條新町 |