発表日 2023年1月29日

発表者 橋本厚

はじめに

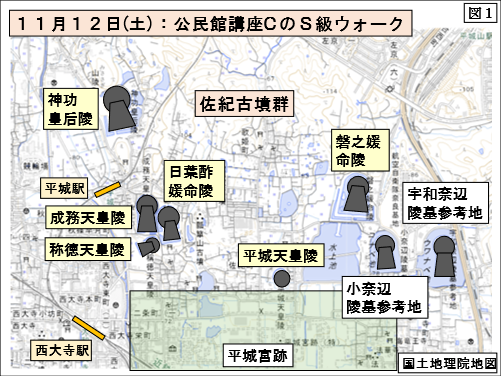

昨年の11月12日、公民館講座サークルの受験対策講座の一環で、400字問題の模擬ウォーキングが佐紀古墳群で行われ、私もガイドの一員として参加した。佐紀古墳群には、天皇陵や陵墓参考地が多く存在し、ガイド対象の下見ウォーキングの後、素朴な疑問がわいてきた。『天皇陵の拝所にある鳥居や燈籠はいつからあるのだろう?』。

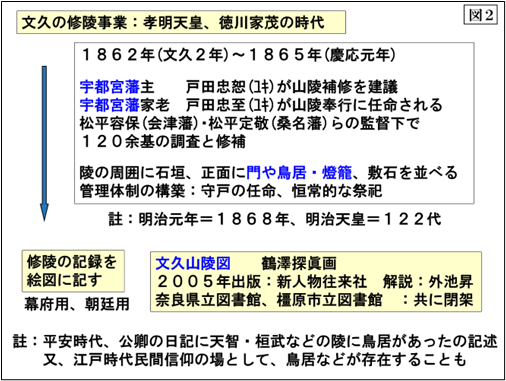

『文久山陵図』は天皇陵の修陵前を「荒蕪(こうぶ)図」、修陵後を「成功(じょうこう)図」とし、修陵前後のようすを描いている。とても参考になる絵図であり、天皇陵の歩みをまとめるきっかけは、この絵図の閲覧にあった。

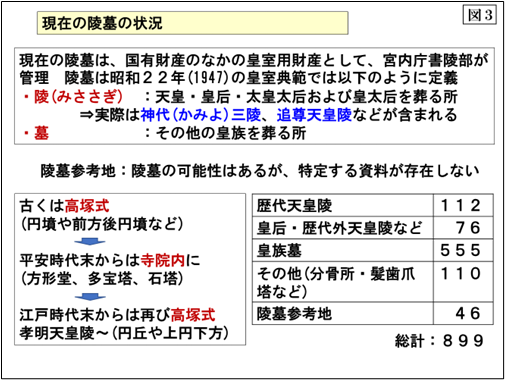

現在の陵墓は宮内庁書陵部が管理しており、その概要を図3に示す。皇族墓が555と、かなりの数になっている。

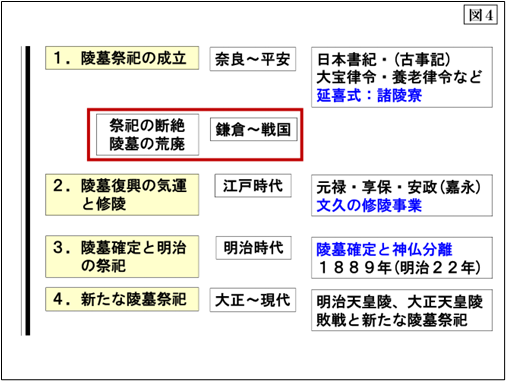

図4に陵墓の歩みの大きな流れを記した。この区分に準じて本文をまとめた。

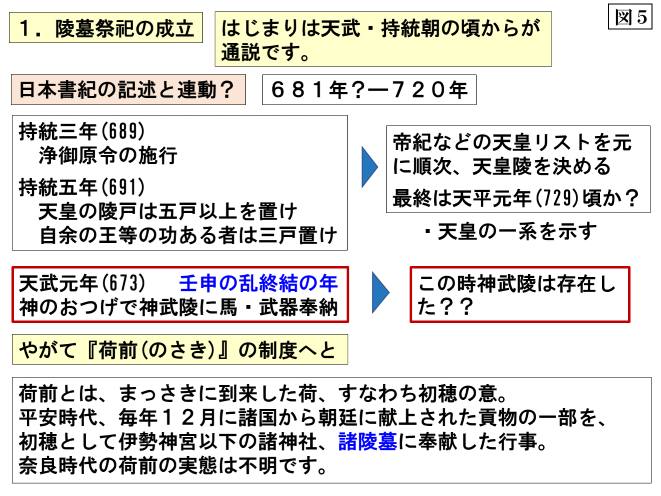

1.陵墓祭祀の成立

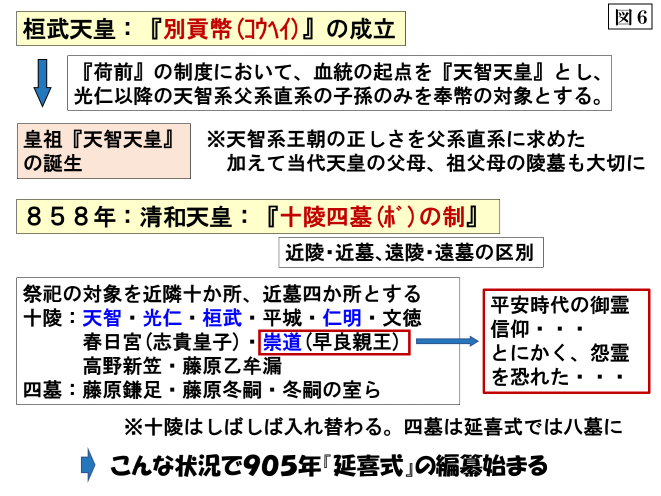

陵墓祭祀の成立は、天武・持統朝の頃からが通説となっている。そして、平安時代に入ると『荷前(のさき)』と呼ばれる行事が定着し、諸陵墓への奉献行事が行われる。しかし、桓武天皇の時代からは『別貢幣』といわれる制度も成立する。この制度は血統の起点を天智天皇とし、光仁以降の天智系の子孫には手厚い奉献を行うものであり、以後『皇祖天智天皇』が江戸時代末まで継続することになる。

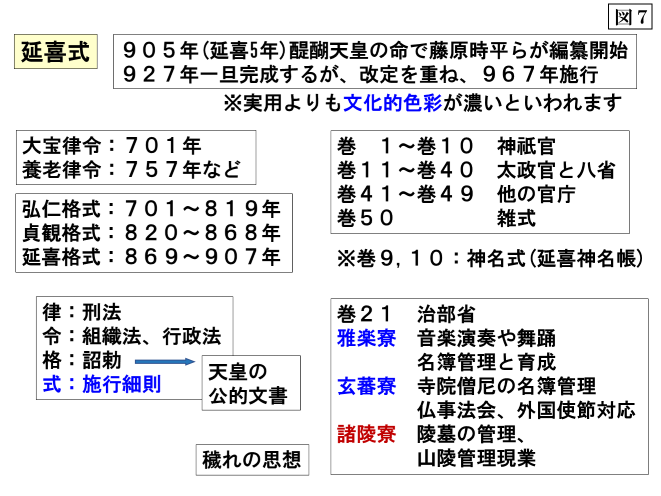

延喜式は905年、醍醐天皇の命で藤原時平らが編纂を開始するが、施行されたのは967年と長期にわたり見直しが行われ、実用よりも文化的色彩が濃いといわれる。

延喜式の巻21治部省の中に、陵墓の管理リストとして『延喜式諸陵寮』が書かれている。

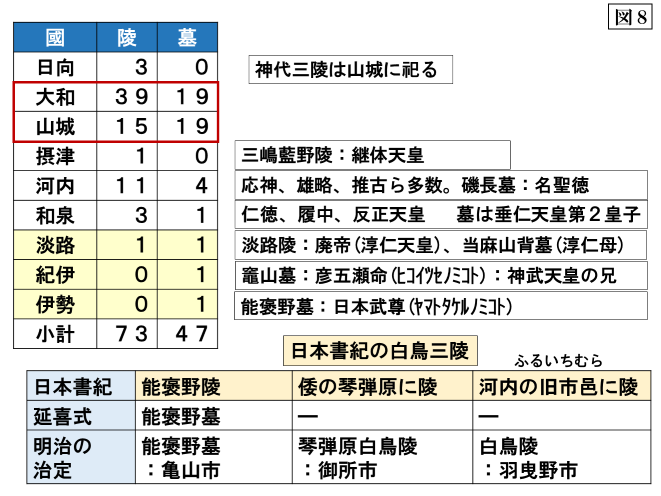

延喜式諸陵寮陵墓の国別内訳を図8に示す。

最初は、初代神武天皇ではなく日向国に神代三陵が記載される。日向国では陵墓を特定せず、山城国に三陵の陵墓を造る。特徴的な記載として淡路国淡路陵に廃帝(淳仁天皇)、紀伊国亀山墓に彦五瀬命、伊勢国能褒野墓に日本武尊などがある。

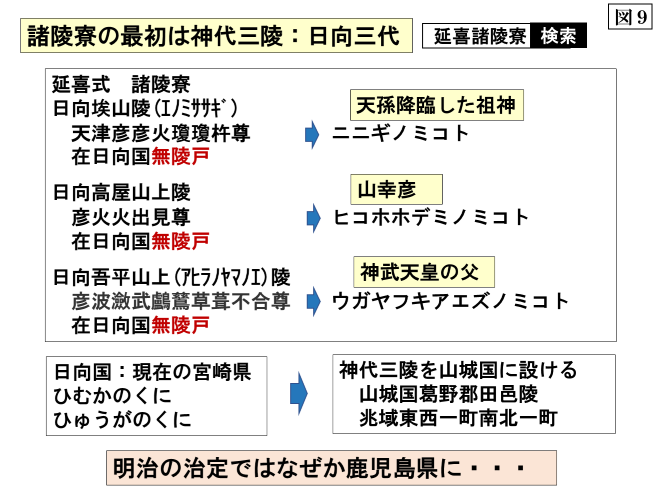

神代三陵(日向三代)の概要を図9に示すが、明治の治定では三陵全て鹿児島県に治定された。

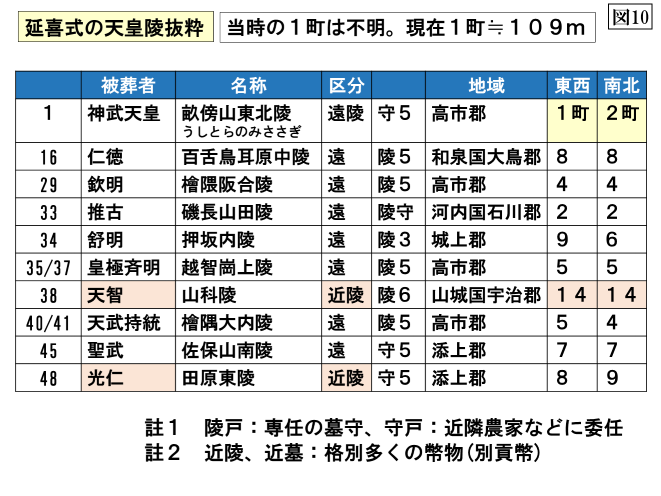

延喜式諸陵寮の天皇陵の抜粋を図10に示す。

陵域は東西・南北が「町」と呼ばれる単位で示され、おおよその大きさを知ることができる。おおむね1町は100mほどと理解される。神武天皇は東西1町、南北2町に対し、天智天皇山科陵は東西14町、南北14町と破格の広さがあった。

2.陵墓復興の気運と修陵

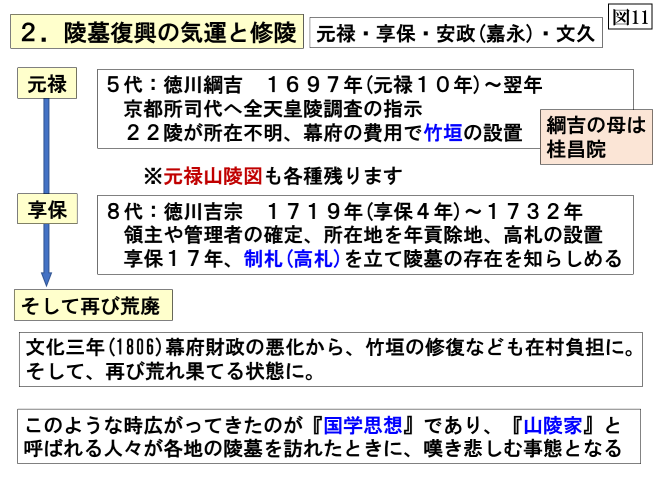

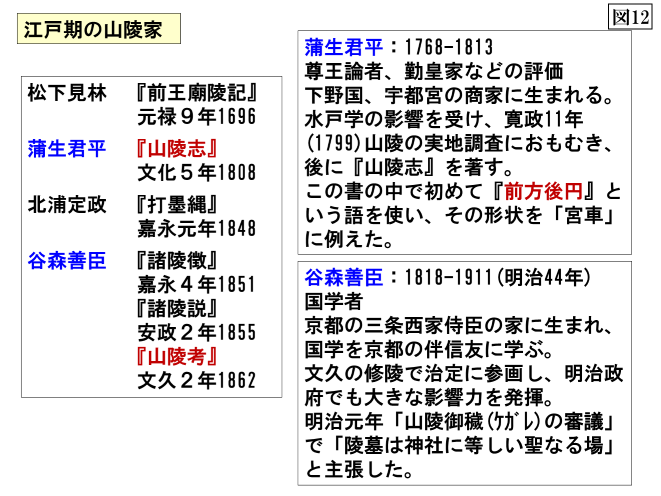

江戸時代に元禄・享保・安政(嘉永)・文久と、4回の修陵が行われた。元禄・享保の修陵は陵墓の継続的な陵墓維持の施策実施までには至らず、再び荒廃することになる。このような状況下『山陵家』と呼ばれる人達が独自に陵墓の探索や被葬者の推定を行うようになった。

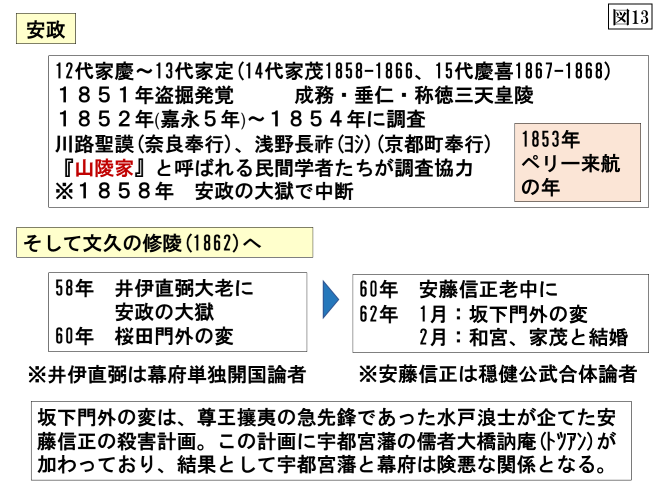

1851年、大和国の成務・垂仁・称徳三天皇陵の盗掘が発覚し、百姓十一人が入牢を命じられる事件がおきる。この事件を一つの契機として安政の陵墓調査が行われるが、安政の大獄の影響で中断となる。

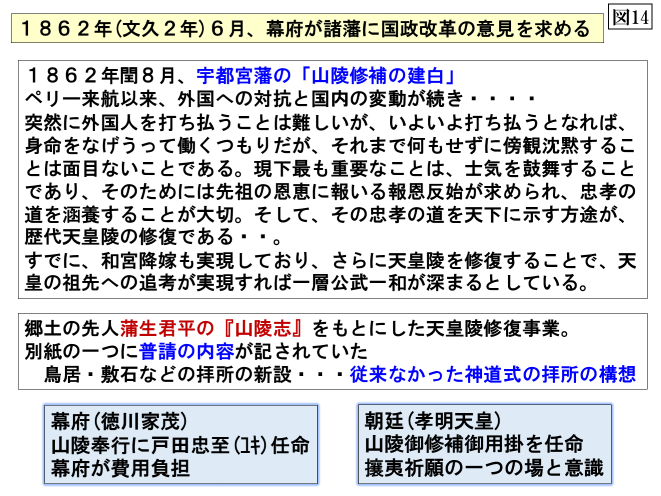

1862年、幕府が諸藩に国政改革の意見を求めたのに対し、これに応じた宇都宮藩の「山陵修補の建白」が提出される。そしてこの建白が採用され、文久の修陵事業となるが、この時の付図に鳥居・敷石などの拝所の新設が書かれていた。又、宇都宮藩の山陵補修の建白提出には、郷土の先人蒲生君平が著した『山陵志』の存在が大きい。

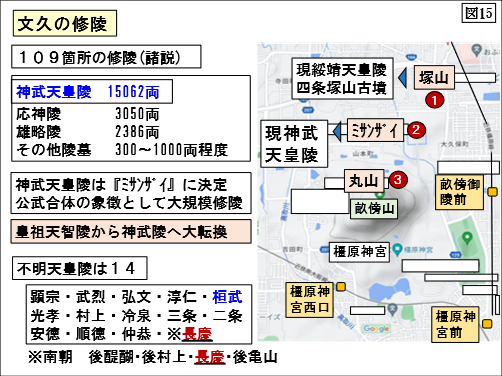

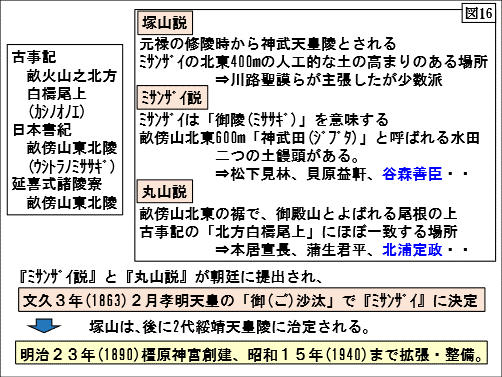

文久の修陵は109箇所が対象となったが、神武天皇陵には特に多額の費用が投じられた。その修陵前段に、神武天皇陵をどこに決定するかという大きな問題があった。当時、神武天皇陵の候補地として塚山説・ミサンザイ説・丸山説の三説があり、最終的に孝明天皇の「御沙汰」でミサンザイの地に決定された。

文久山陵図には、荒蕪図と成功図があるが、荒蕪図には幕末の陵墓の姿が描かれ、成功図にはすさまじく改造された、今につながる陵墓の姿が描かれる。このことは、私たちが目にする現在の陵墓が古墳時代の構築当初の姿を忠実に再現したものではないことを意味している。

欽明帝:檜隈坂合陵の成功図には吉備姫王墓が、聖武帝:佐保山南陵の成功図には眉間寺が描かれるなど、見ていて興味が尽きない。尚、文久山陵図は全ての陵墓が描かれたわけではない。大和国では、当時天武・持統陵とされていた見世丸山古墳や崇峻天皇陵は描かれていない。

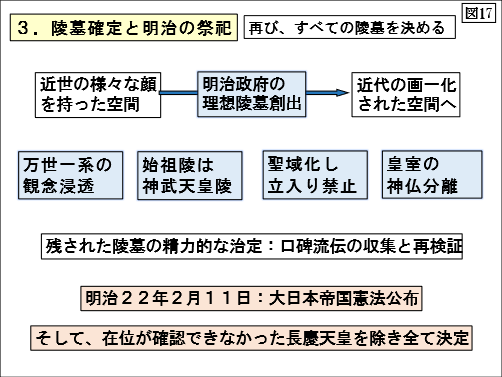

3.陵墓確定と明治の祭祀

文久の修陵事業は、そのまま明治政府に引き継がれ、明治政府の理想陵墓創出が行われた。始祖陵は神武天皇であり、皇室の神仏分離政策に基づいた陵墓祭祀の見直しも行われる。

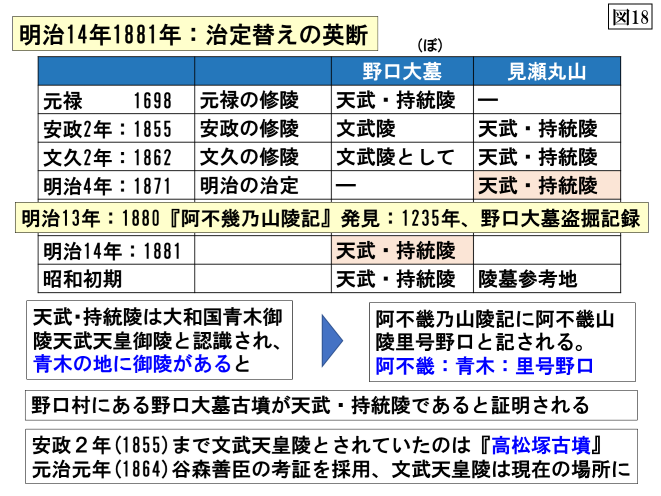

そして、明治22年の大日本帝国憲法公布の年に、在位が確認できなかった長慶天皇を除き全ての陵墓が確定する。その前段の明治14年(1881)、天武・持統陵の治定替えの英断が下された。明治13年の『阿不畿(あおき)乃山陵記』の発見により、天武・持統陵が野口大墓であることが証明されたことによる。そしてこの治定替えを最後に、一切の変更が行われず、今日に至る。

4.新たな陵墓祭祀

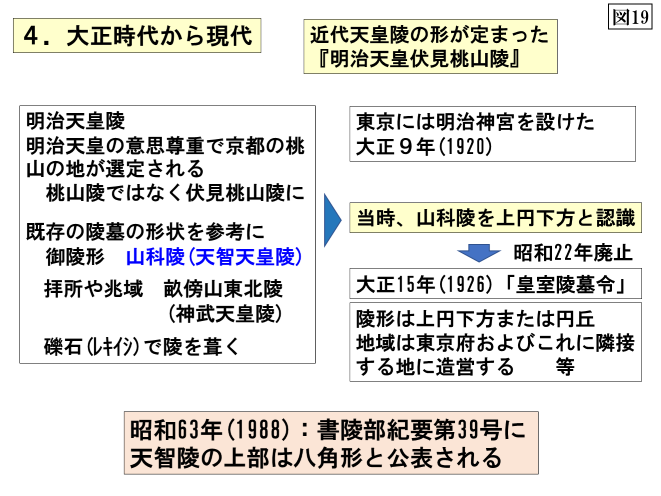

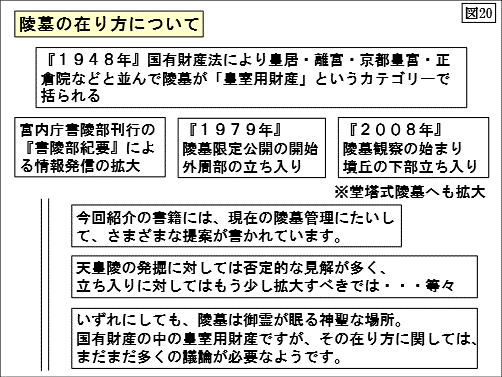

近代天皇陵の形がきまるのは明治天皇伏見桃山陵からである。御陵形は山科陵(天智陵)、拝所や兆域は畝傍山東北陵(神武陵)をモデルに礫石で陵が葺かれている。そして、この当時、山科陵が上円下方墳と認識されたため、御陵形は上円下方で造られた。ところが、昭和63年(1988)、書陵部紀要第39号に、天智陵の上部は八角形という驚愕の事実が公表された。陵墓の在り方について、図20にまとめた。

さいごに

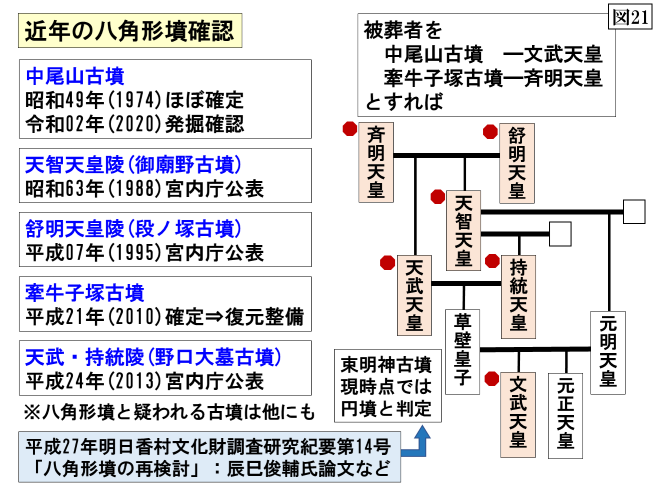

近年多くの天皇陵が八角形であると確認されている。その状況を図21に示す。

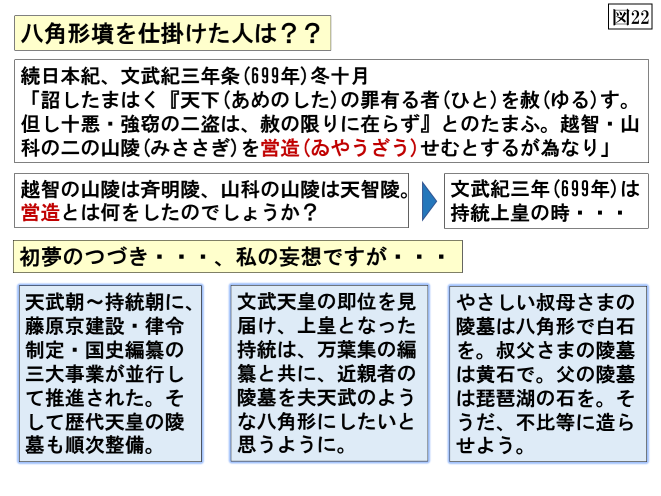

一方、続日本紀、文武紀三年条には越智と山科の山稜を『営造する』と記す。このことをベースに『八角形墳を仕掛けた人は??』という推論を、『初夢のつづき、私の妄想』として図22にまとめた。

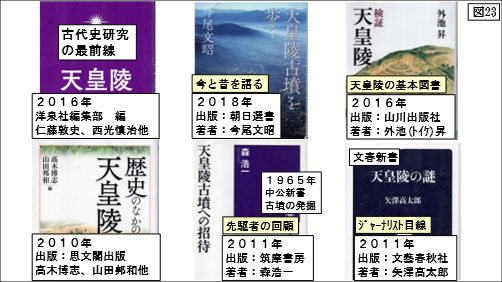

参考書籍

今回の参考書籍を図23に示す。

最も重要な書籍は図2に書いた『文久山陵図』である。この書籍には絵図以外に、谷森善臣の著作『山陵考』、外池昇氏の解説文が掲載されており多くの示唆に富む。