発表日 2025年2月24日

発表者 磯村 洋一

はじめに

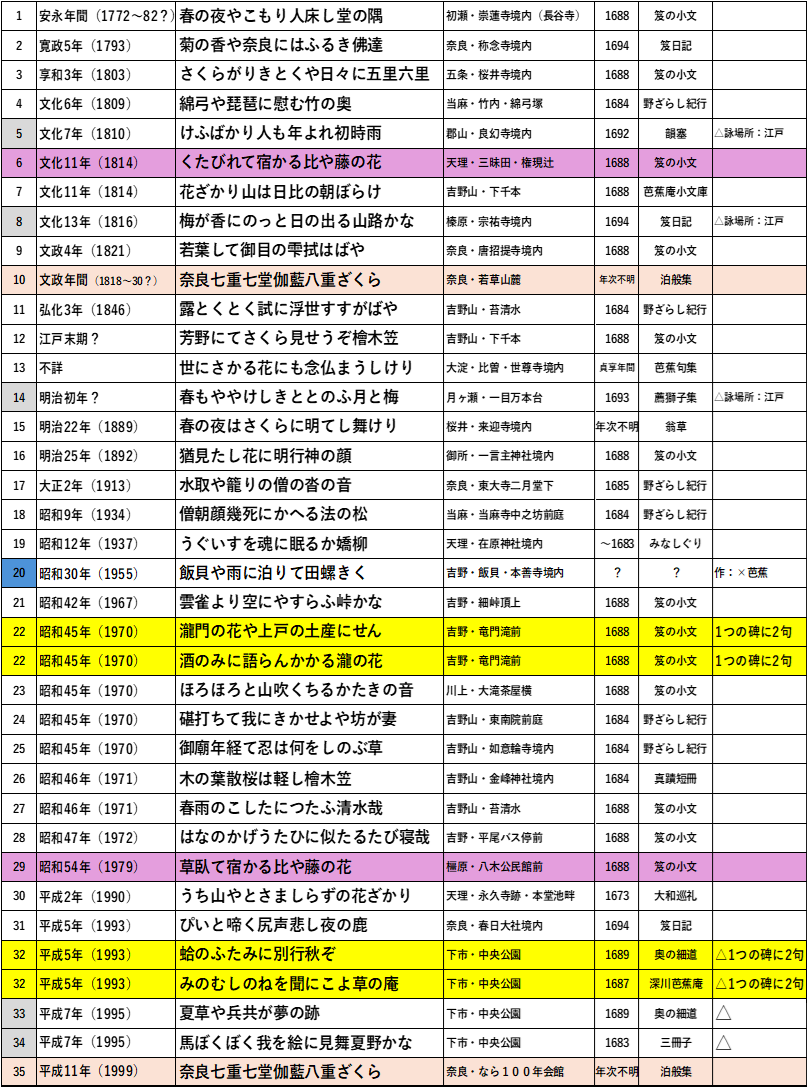

松尾芭蕉は生涯の後半の10年は江戸を離れ旅に出、6回ほど「大和行脚」を行いました。『野ざらし紀行』や『笈の小文(おいのこぶみ)』の紀行文の中で大和を詠んだ35の句碑を紹介しながら、句に込められた芭蕉の思いに触れていきます。

1.大和に建てられている芭蕉の句碑の紹介

まず、大和に建てられている芭蕉の句碑を紹介します。参考文献やネットなどで調べたところ35の碑があります。もしこの資料にない碑がありましたら後で教えてください。

このリストは碑が建てられた順に並べています。

碑に刻まれた句の数について、

6番と29番,10番と35番は1つの句が2箇所に建てられています。逆に22番と32番は2つの句が1つの碑に刻まれています。従って、碑の数も句の数も35となります。

ただ、すべてが奈良で詠まれた句というわけではなく、5番.8番.14番と.32番~34番は江戸その他で詠まれたもの、さらに20番はそもそも芭蕉の句ではないとの記載もあります。

松尾芭蕉の生涯について説明した後、この句碑に刻まれた句の中から特に皆様に紹介したい句を「推しの9句」としてプレゼンさせていただきます。

2.松尾芭蕉の生涯

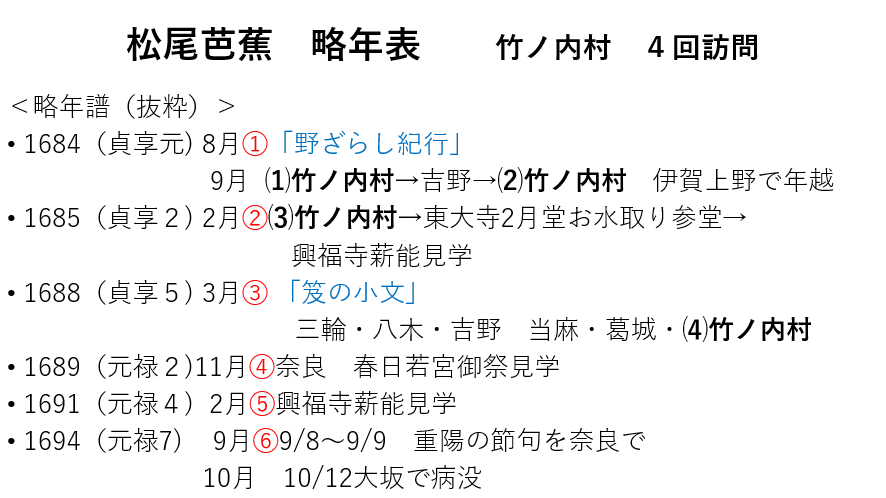

松尾芭蕉 略年表

江戸時代前期の俳人 1644-1694 伊賀上野出身

983句の作品

武家奉公をしつつ俳諧になじむ。江戸で宗匠(俳諧の師匠)となり、晩年の10年間(1684~1694)は旅と庵住を繰り返しつつ、俳諧の革新を成し遂げる。

<略年譜(抜粋)>

1684(貞享元)8月①「野ざらし紀行」 竹ノ内村・吉野他 伊賀上野で年越

1685(貞享2)2月②東大寺二月堂お水取り参堂・興福寺薪能見学

1687(貞享4)8月「鹿島紀行」 10月「笈の小文」

1688(貞享5)3月③三輪・八木・吉野・当麻・葛城・奈良 8月「更科紀行」

1689(元禄2)3月「おくの細道」

11月④奈良 春日若宮御祭見学

1691 (元禄4)2月⑤興福寺薪能見学

1694(元禄7) 9月⑥9/8~9/9 奈良市内

10月 10/12大坂で病没

青字はいわゆる「芭蕉の5大紀行」で、「野ざらし紀行」と「笈の小文」の旅で奈良に多くの句を残しています。赤丸は奈良を訪れた年に番号を付けています。計6回訪れています。詳細は、このあと推しの句のお話の中で説明します。

3.推しの9句

9句にはそれぞれタイトルをつけて説明します。句の頭の番号は句碑リストの番号です

1)芭蕉 こころのふるさと 竹ノ内村

(4)綿弓や琵琶に慰む竹のおく

句碑の場所:竹ノ内・綿弓塚

年次:1684(貞享元)年9月

底本:野ざらし紀行

意訳:ひっそりとした竹林の奥、綿弓の音が琵琶のように響いて私の心を慰めてくれる

野ざらし紀行の旅は、「野垂れ死んで白骨になることも覚悟し大きな不安を抱えた厳しい修行の旅」でしたが、竹ノ内村で出会った人々と心が通じ合い、心の安らぎを得たのです。年表のとおり、竹ノ内村には4回訪問しています。これは大和の訪問先で一番多いと言われています。これを見ても、竹ノ内村は芭蕉の「心のふるさとだった」といえると思います。

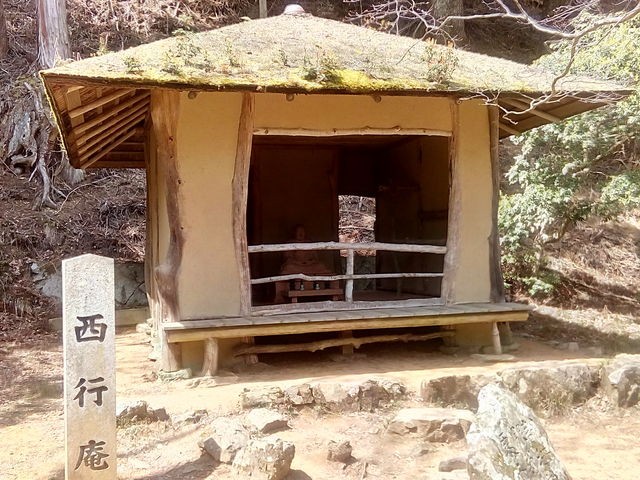

2)芭蕉の憧憬(あこがれ) 西行

(11)露とくとく試に浮世すすがばや

句碑の場所:吉野山・苔清水

年次:1684(貞享元)年

底本:野ざらし紀行

芭蕉の句は、「とくとくと落つる岩間の苔清水 くみほすほどもなき住居哉」という、西行の句を受けて作ったものです。芭蕉はこんな句も作っています。日頃から、いかに西行を意識しているかがわかると思います。西行は、芭蕉の「憧れの人だった」ことがわかると思います。

・西行の 草鞋(わらじ)もかかれ 松の露(松の絵を見て)

・芋洗ふ女 西行ならば歌よまむ

3)芭蕉の哀傷(あいしょう 悲しく心を痛める)南朝回帰 後醍醐天皇

(25)御廟年経て忍は何をしのぶ草

句碑の場所:吉野山・如意輪寺境内

年次:1684(貞享元)年

底本:野ざらし紀行

意訳:歳月を経た後醍醐帝の御廟(お墓)にはびこるしのぶ草は、何を偲んで いるのだろうか

4)芭蕉のやさしさ 鑑真

(9)若葉して御目の雫拭はばや

句碑の場所:奈良・唐招提寺境内

年次:1688(貞享5)年 初夏

底本:笈の小文(笈とは、書籍などを背負って歩く道具 竹で編んだ箱)

意訳:若葉によって目もとの雫をぬぐって差し上げたい

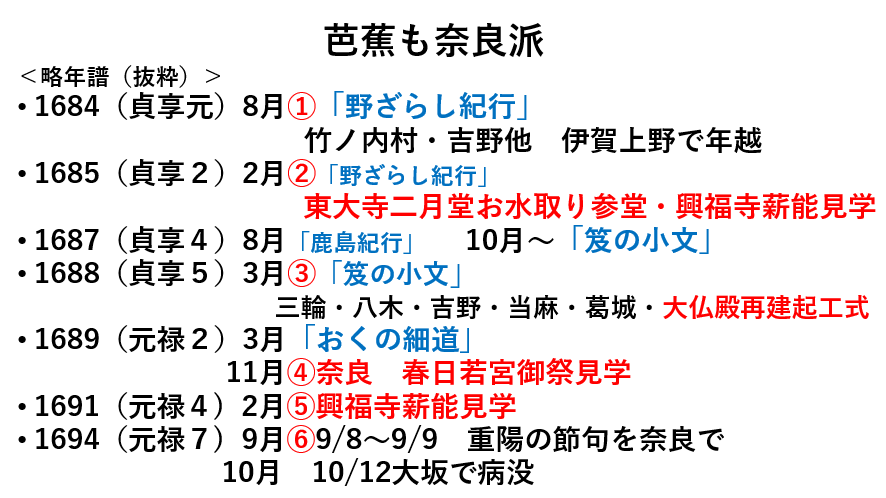

5)芭蕉も奈良派

ご覧のように、東大寺のお水取り、興福寺の薪能の見学、東大寺大仏殿の再建起工式、春日若宮のおん祭、2度目の興福寺の薪能見学。と、いにしえの行事に憧れがあったことに間違いはありません。正真正銘、芭蕉は奈良派です。

(17)水取や籠りの僧の沓の音

句碑の場所:奈良・東大寺二月堂下

年次:1685(貞享5)年 2月

底本:野ざらし紀行

意訳:お水取りの凍りつくような気配の中、僧達の沓の音が響きわたる

◆芭蕉の原作:水取や氷の僧の沓の音

面白いのは、肝心の所が原作と変わっていることです。原作は、「氷」、水取りを生で見ているときの寒さ冷たさがリアルに伝わってきますが、その後弟子が籠もりの方が合うと思ったのか書き直し、句碑にもこちらの「籠もり」が刻まれました。芭蕉の研究者も判断は二分しています。皆さんはどちらがお好みですか?

6)2箇所に碑がある人気の句 part1 まるで奈良のキャッチコピー

(10)(35)奈良七重七堂伽藍八重ざくら

句碑の場所:①奈良・若草山麓 ②なら百年会館

年次:不明

底本:泊般集

文政年間(1818~30)

平成11年(1999)

意訳:奈良には七代の皇都であり、七堂伽藍を備えた大寺院が多く、古歌に名高い八重桜もある

この句は名詞を並べただけなのですが、数字をうまく組み入れて絶妙なリズムになっています。

7)2箇所に碑がある人気の句 part2 推敲の妙!

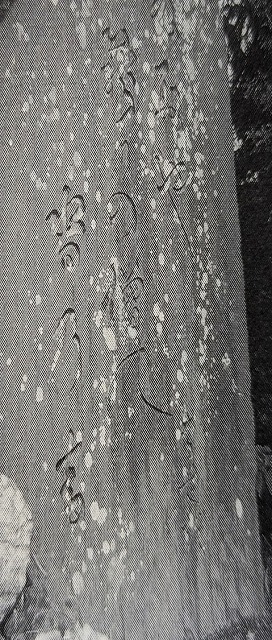

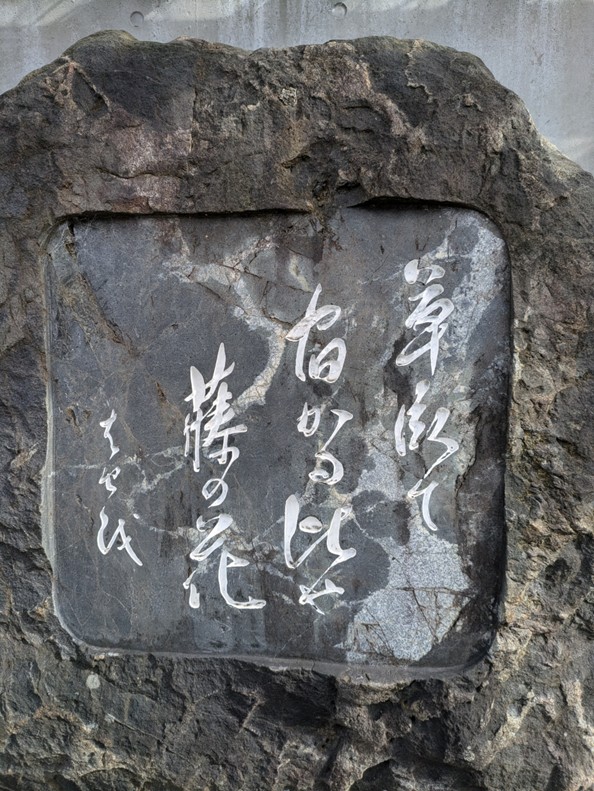

(6)(29)草臥て宿かる比や藤の花

句碑の場所:①天理・三昧田・権現辻 ②橿原・八木公民館前

年次:1688(貞享5)年

底本:笈の小文

なぜ2箇所に句碑があるかというと、それぞれ、「芭蕉が当地に宿泊した」と言いたいのですが、それを裏付ける決め手がなく、研究者の意見も二分しており、現在に至っています。

天理

八木

意訳:歩き疲れて宿屋を求める夕暮れのころ、 藤の花が私をとらえる

推敲の妙!初案:ほととぎす宿かる比の藤の花

この句のポイントは、芭蕉がどこに泊まったかではなくて、推敲の妙にあります。芭蕉は「ホトトギス」を好んで句にしていましたが、さすがに藤の花とは季節にずれがあり、推敲を重ね「草臥れて」と替え、より趣のある句が完成しました。

8)芭蕉と桜

心を弾ませて花の吉野山にやってきた芭蕉、期待にそむかぬ見事な風光に感嘆して三日も滞在していながら、笈の小文に記するところでは、遂に思うような句作がなかった。

「我いはん言葉もなくて、いたづらに口をとじたる、いと口おし。」芭蕉大和路より

しかしながら、この句は面白いので推しの句に加えました。

(3)さくらがり きとくや日々に五里六里

句碑の場所:五条・桜井寺境内

年次: 1688(貞享5)年

底本:笈の小文

意訳:桜を求めて毎日何里も歩くとは、我ながら奇特 なことよ

皮肉交じりに、自嘲気味に、でも少し自慢げに、ニヤッとしている 芭蕉の顔が想像できて楽しくなりました。

1里4キロなので毎日20キロ以上歩いている。芭蕉は健脚です!

9)特別な日を特別な場所で 重陽の節句

(2)菊の香や 奈良にはふるき 佛達

句碑の場所:奈良・称念寺境内

年次:1694(元禄7)9月9日

底本:笈日記

意訳:古き、み仏達がまします奈良の都には、菊の香がただよっている。

全句集には、「重陽の節句という特別な日を特別大切な奈良の地で迎える幸せ。それをあえて説明せず、菊と奈良と仏を並べることで、古風で優雅なイメージを醸し出している。」と解説しています。

この句が詠まれた日、

1694年9月9日というのがポイントになります。

9月9日は、「重陽の節句」といわれ、平安時代の初めに中国から伝わったとされています。

中国では、奇数は縁起の良い「陽の日」とされ、奇数の重なる日を祝いの日と考えられました。陽の日の最大値である「9」が重なる日を「重陽」と節句の一つにしたと言われています。

旧暦の9月9日は、現在の10月中旬頃にあたり、菊の花が見頃を迎える時期です。中国では、菊は邪を払う力を持っているとされており、それが日本に語り継がれ、重陽の節句では菊の花を楽しむ行事となっています。

江戸時代に入ると、幕府が節句を楽しむことを推奨していたとも言われています。

重陽の節句は四季を彩る5節句の1つとして庶民の楽しみでした。

四季を彩る五節句

日付 漢名 和名

1月7日 人日(じんじつ)の節句 七草の節句

3月3日 上巳(じょうし)の節句 桃の節句 ひな祭り

5月5日 端午(たんご) の節句 菖蒲の節句 こいのぼり

7月7日 七夕(しちせき)の節句 笹竹の節句 七夕(たなばた)

9月9日 重陽(ちょうよう)の節句 菊の節句

改めて年表をご覧ください。奈良に来た季節、過去5回はいずれも重陽の節句ではなかった。この年の秋、大阪から、しどうとしゅどうという2人の弟子のいさかいを仲裁してほしいとの依頼があり、大阪に行くのですが、その前にわざわざ9月8日の朝早くに伊賀上野を出発し、夜遅く奈良に到着しました。おそらくですが、すでに芭蕉の体調は結構悪かった。しかし翌月死ぬとは思っていなかった。だから、奈良で菊の花を愛でれば、邪を払い自分の体調も回復するのではないかという希望を持ってやってきたのではないかと私は思います。そして、翌日の9月9日にこの句を詠んだあと大阪に向かったのです。しかし、希望むなしく翌10月12日に病気で亡くなりました。この句は芭蕉が奈良で詠んだ最後の句となりました。

推しの9句

| 1 | 綿弓や琵琶に慰む竹の奥 |

| 2 | 露とくとく試に浮世すすがばや |

| 3 | 御廟年経て忍は何をしのぶ草 |

| 4 | 若葉して御目の雫拭はばや |

| 5 | 水取や籠りの僧の沓の音 |

| 6 | 奈良七重七堂伽藍八重ざくら |

| 7 | くたびれて宿かる比や藤の花 |

| 8 | さくらがりきとくや日々に五里六里 |

| 9 | 菊の香や奈良にはふるき佛達 |

以上、推しの9句をプレゼンさせていただきました。9句はいかがだったでしょうか?句の数は、最初はベスト10にしようと思ったのですが、重陽の節句の話を最後にしたかったので、それに関連付けて推しの句の数も9句にしました。今日は話せませんでしたが、碑に刻まれていない句も含めて推したい句がたくさんあります。別の機会があれば、お話しさせていただけるよう、これからも引き続き大和の芭蕉の句に関わっていきたいと思います。