WEBソムリエの風

46号 令和7年(2025年)2月1日

目次

- 梅咲きて奈良の朝こそ恋しけれ

- 年男年女

- 各グループからのトピックス

- みんなの広場

- 奈良まほろばソムリエ奮戦記

憧れの古墳に泊まって来ました!〜日本初の泊まれる古墳! - シリーズ「魅力ある飛鳥・藤原」

- シリーズ鉄道<奈良を走った懐かしの車両>

- おすすめの本

- 編集後記

梅咲きて奈良の朝こそ恋しけれ

これは夏目漱石の句。「梅が咲いて、奈良で過ごした朝を恋しく思う」と、回想しています。今、県下各地では、蝋梅(ロウバイ)が良い香りを漂わせていますが、梅のシーズンも、もうすぐです。2025年の「月ヶ瀬梅渓 梅まつり」は、2月9日(日)~3月23日(日)で、昨年の見頃は3月中旬でした(写真は月ヶ瀬梅林で、咲き初めの2009年2月18日に撮影)。今冬は冷え込みが厳しいので、例年以上に春が待ちどおしいです。以下、最近の当会の主な動きを紹介いたします(専務理事 鉄田憲男)。

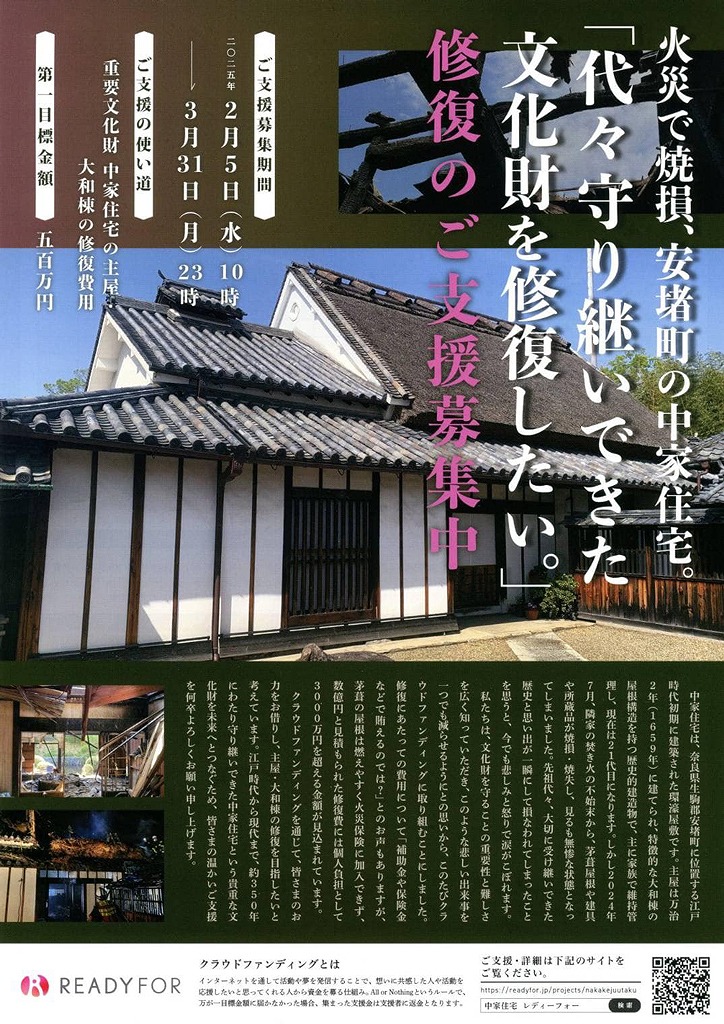

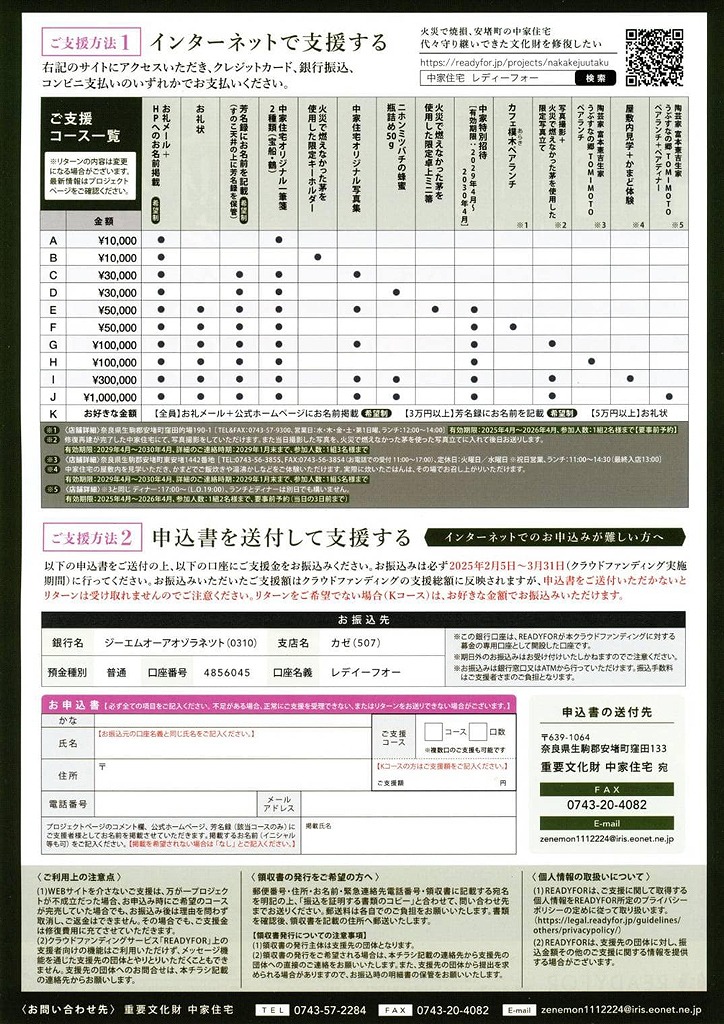

中家住宅(生駒郡安堵町)の修復にご協力を!

これらのショッキングな写真は、当会副理事長の小倉つき子さんが撮影され、『月刊大和路ならら』2024年11月号(なら文化交流機構刊)に、ご自身の文章とともに掲載されたものです。記事の見出しは「あの美しい大和棟をもう一度見たい~重要文化財・中家住宅の火災とその後~」。昨年7月29日午後、中家住宅の主屋(築365年)を覆う茅(かや)葺きの大和棟が焼けました。風のある真夏の炎天下で、枯れ枝を燃やしていた隣家からの延焼ということでした。

消火のため、屋根から下ろされた茅

火災前の中家住宅

その後、南都銀行などの協力により、目標金額を500万円としたクラウドファンディングがスタートすることとなりました。募集期間は25年2月5日(水)から3月31日(月)までの予定です(クラウドファンディングの取り扱いは、READYFOR)。会員の皆さん、ぜひご協力をお願いいたします!

復活!勉強会/うまいものを極める会(啓発サークル)

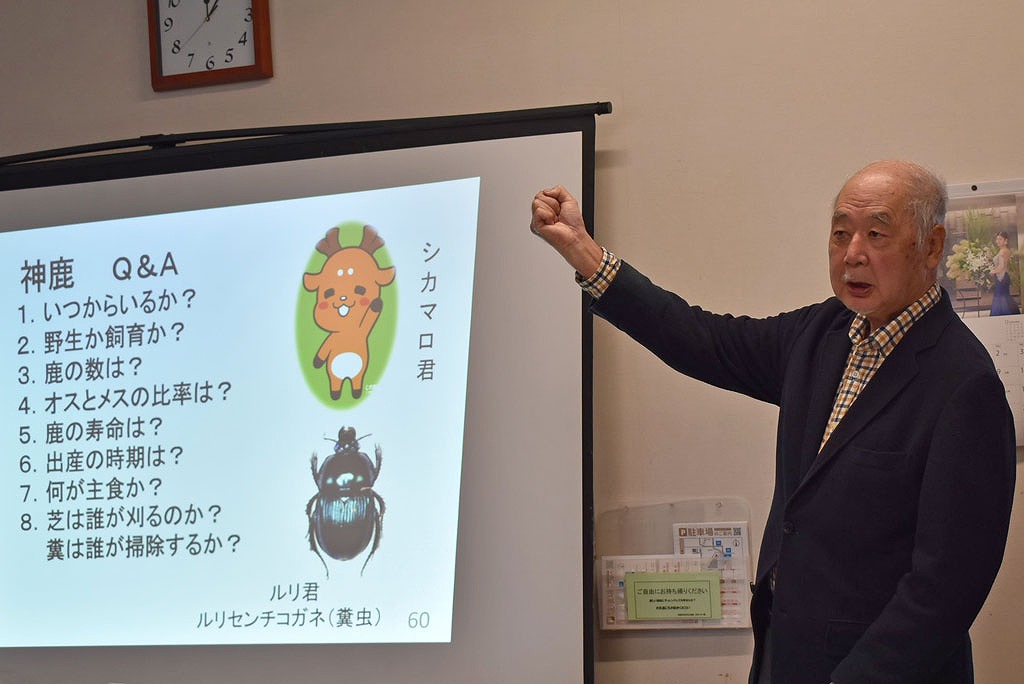

2024年1月の担当理事の急逝により、活動を休止していた「自主勉強会」が、同年10月から見事に復活しました。第1回は10月14日(月・祝)「飛鳥の仏たち」(於:南都商事セミナールーム=上の写真)、第2回は11月23日(土・祝)「飛鳥の終末期古墳を考える」(於:南都銀行西大寺銀行クラブ)で、どちらも「飛鳥・藤原 世界遺産国内候補推薦記念」として、講師に 西光 慎治さん(明日香村教育委員会 文化財課 課長補佐、文学博士 )をお迎えしました。それぞれ59名、35名のご参加をいただきました。

第3回は25年1月13日(月・祝)、「地域を豊かにする観光」をテーマに、奈良県観光局観光戦略課の山 裕成(やま・ひろなり)さんをお迎えし、29名のご参加をいただきました(於:南都銀行クラブ=上の写真)。第4回(2/9)と第5回(3/9)も観光振興をテーマに、南都経済研究所主席研究員の丸尾尚史さんにお話しいただく予定です。当会の設立趣旨は、定款にある通り「奈良県の文化・観光の振興」です。知識の習得(インプット)に留まらず、観光振興に向けたアクション(アウトプット)を起こしていただきたいと思います。そのため自主勉強会も、このようなテーマを選んでいます。

また、「奈良のうまいものを極める会」も25年2月1日(土)に復活。当日は29名の参加を得て、まずは龍王宮の名で知られる「石園坐多久虫玉(いそのにますたくむしたま)神社」(近鉄高田市駅前)に集合。幹事の葛本雅則さんのごあいさつのあと、、当会会員で大和高田市文化財ボランティアガイドの会会長の森本泰広さんが龍王宮や周辺の歴史などについて概説。そのあと徒歩で老舗フレンチ「ヴェルデ辻甚(つじじん)」へ(写真はメインの魚料理、肉料理、デザート)。

食事のあとは、徒歩で高田御坊・専立寺(せんりゅうじ)へ。ご住職の脇屋大樹さんのご案内で、仏さま、襖絵やお庭を拝観しました。「極める会」は、今後も年2回程度のペースで継続し、「奈良にうまいものあり」をアピールしてまいります(当日の様子は、2/2付の奈良新聞に掲載されました)。

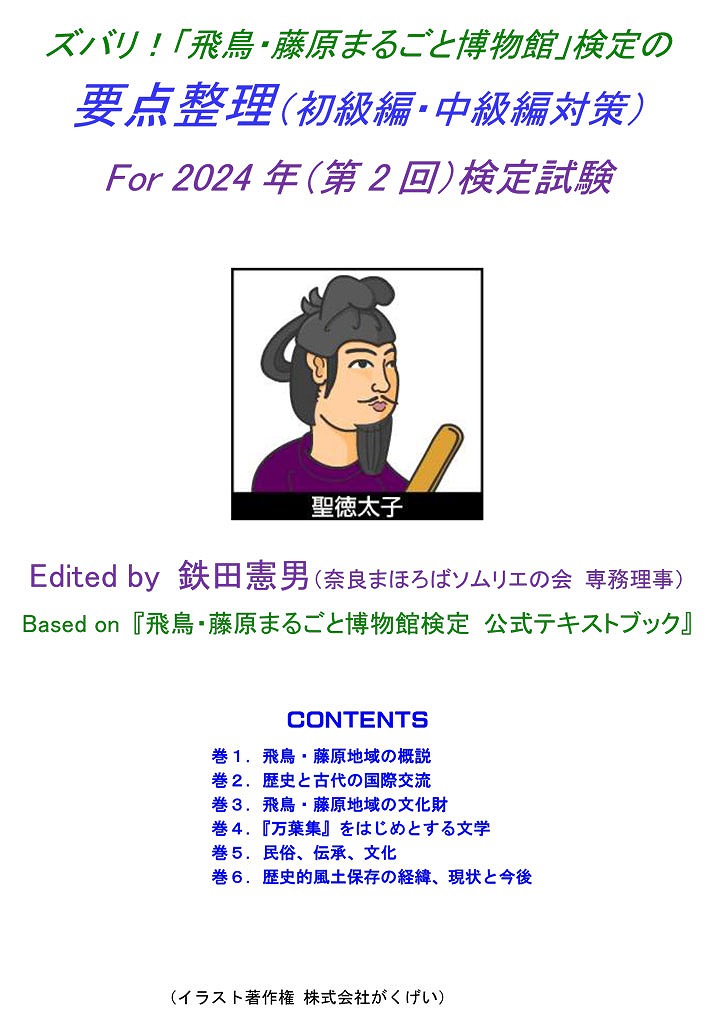

『ズバリ!飛鳥・藤原検定の要点整理』が完成

2024年7月から制作してまいりました『飛鳥・藤原まるごと博物館検定 公式テキストブック』(淡交社刊)の要点をまとめた『ズバリ!「飛鳥・藤原まるごと博物館」検定の要点整理(初級編・中級編対策)』が同年12月の試験前に完成し、当会ホームページの「リンク集」にアップされました。約500ページのテキストを約100ページにまとめたもので、どなたでも無料でダウンロードしていただけます。これからも毎年、試験のたびにブラッシュアップし、受検される皆さんにお使いいただくほか、対策講座のテキストとしてもご活用いただこうと思っています。

あわせて、頻出する『万葉集』に関する問題には、当会が制作した『奈良万葉の旅百首』(京阪奈情報教育出版刊)が、お役に立つと思います。当会会員の皆さん、ぜひこれらを活用し、同検定にチャレンジしてください!

近鉄文化サロン奈良で、当会の講座がスタート!

当会は以前から、近鉄文化サロン橿原(近鉄百貨店橿原店)に講師を派遣してまいりましたが、2025年1月からは、同サロン奈良(同奈良店)にも講師の派遣を開始しました。講座名は「奈良まほろばソムリエ歴史講座」(全3回)で、講師は徳南毅一さん。初回は2025年1月21日(火)で、この日のテーマは「1.奈良の神々と神社~神社の由来と神々の姿を語る~」で、難解な話を分かりやすくかみ砕いてお話しいただきました。

サロン・ド・ソムリエ、順調に推移

おかげさまで新企画「サロン・ド・ソムリエ」は順調に推移し、24年11月4日(月・休)森本泰広さんによる「當麻曼荼羅を読み解く」(第8回=上の写真)、25年1月19日(日)には徳南毅一さんによる「高天原の謎~神話の舞台が葛城に伝わる不思議と葛城王朝説に迫る~」(第9回)をそれぞれお話しいただきました(於:南都銀行クラブ)。隔月開催とし、講演初心者の方も大歓迎です。奮ってご応募ください!(鉄田のメールアドレスで受付中です:tetsuda.n@gmail.com)

パリオリンピック記念「シャンソンの夕べ」を開催

2024年に開催されたパリ五輪を記念して、当会秋の文化イベント「シャンソンの夕べ」を同年11月9日(土)15時から、奈良ロイヤルホテルで開催しました。前半のライブには、シャンソン歌手のSARAH(さら)さんと、ギタリストの田村太一さんにご出演いただきました(ユニット名は「SARAH-DA[サラダ]」)。軽妙なトークと、日本語の歌詞などによるポピュラーな歌を披露してくださいました。ライブには35名、懇親会には25名のご参加をいただきました。

日経新聞「シニアサポーター」で紹介されました!

日本経済新聞夕刊(全国版)「くらしナビ」欄(2024年12月11日付)で、当会の活動が大きく紹介されました。定年退職後のシニアが、観光ボランティアガイドや検定対策講座を開催していることにご注目いただきました。

奈良テレビ放送「ゆうドキッ!」

2019年9月から、当会会員が出演・協力している奈良テレビ放送「ゆうドキッ!」は、今年で6年目を迎えることができました。途中、コロナ禍でリモート出演したこともありましたが、コーナー名、出演者、出演スタイルを変えながら、ここまでやってくることができました。4月の番組改編で、また何らかの変化が予想されますが、コーナーがある限り、続投していく所存です。奈良テレビが視聴できる方(奈良県、京都府南部、和歌山県北部)は、ぜひご覧ください!(写真は25年1月30日オンエア分、テーマは「奈良の鍋物」。下の写真は桜井市初瀬の旅館「井谷屋」さんの絶品!倭鴨鍋。)

年男年女「今年の抱負」

石橋 真理

今年はここ2年仕事で休学していた通信大学に復学しようかと思っています。

頭を抱えてのたうち回るのは目に見えていますが、これが巳年還暦の抱負です。

大学編入も奈良ソムリエの勉強をしたのがきっかけで、奈良の文化財を知りたい、更に知識を深めたいと思い入学しました。

還暦とは言え未だバタバタした日常ですが、人生後悔無きようトライだけはしてみようかと奮い立たせています。

関東生まれの私はまだ奈良インプット中ですが、奈良に魅了された感動を忘れず、いずれはアウトプットをし、日本の奈良にしかない魅力を語り、感動してもらえたらいいなと夢見ています。

生井澤 則子

干支が一周して、また巳年になりました。働き方改革で、定年退職は先に延びてしまいましたが、何か新しい事を始めたいと思っています。また、奈良に住んでみたいというのが、長年の夢ですので実現に向かって頑張っていきます。現在は遠方に住んでいますので、ぜひ今年は奈良をたくさん訪問したいと考えています。奈良の良さを発見して、周りに広めていけるようにしていきたいと思っています。

松浦 文子

今年は、乙巳(きのとみ)歳です。「乙」は、越冬した草花がしなやかに伸びようとする様子を表すそうです。成長と再生の年回りだと言われています。

今年の抱負を述べたいと思います。一つ目は、地域での奉仕活動を継続することです。私の村は、高齢化が進み6軒で10人しかいません。鹿や猪の数の方が多くなりました。毎週日曜日に体操教室と茶話会をして、みなさんが元気に楽しく生活出来るように工夫しています。二つ目は、主人と猫二匹が健康に生活出来るように心配りをもっとしたいです。普段、家を空けることが多く、寂しい思いをさせています。三つ目は、奈良まほろばソムリエの会の15周年の会に向けて準備をしていきたいです。会員さんが楽しんで参加していただける会を考えていきたいです。四つ目は、大和ハープの曲のレパートリーを増やすことです。奈良を感じる曲をもっとたくさん演奏したいです。五つ目は、沖縄の海に潜りに行きたいです。Cライセンスを持っていますが、ここ二,三年潜れていません。ウェットスーツが入る間に魚たちと一緒に泳ぎたいです。成長と再生の歳にふさわしい活動をして、周りの人に笑顔をお届けできるように心がけてまいります。

副理事長 松浦文子

徳南 毅一

巳年生まれの抱負

今年84歳になりますが極めて元気!漢詩と水墨画を趣味とし、まほろば詩人を自称し、奈良の風景を描き詩にして楽しんでおります。多くの人と会い良く喋ることが長生きの秘訣の一つと言われますが、講演活動は最高の手段!お陰様で新年から講演の機会を得ました。本年は乙巳の年、乙巳の変も話す所存です。「古代に遊び故事を語る是人生の一楽」今後とも多くの皆様方の前で講演できることを願っております。

徳南 毅一

各グループからのトピックス

保存継承グループ

丹生川上神社中社ご神像20躯の文化財指定格上げを、バックアップ!

丹生川上神社中社(東吉野村)本殿・東殿・西殿には国指定重要文化財のご神像・20躯が安置されています。主祭神のミズハノメノカミ坐像をはじめ、男神坐像、女神坐像、童形神坐像が伝わっており、一具ではなく平安時代後期から鎌倉時代にかけての、技法や像高が異なる古像がまとまって伝存しているのです。像高約23㎝から56㎝の坐像で、いずれも素朴な一木造り。特に女房装束をまとった主祭神は、ふっくらとしたお顔にえくぼを見せて微笑んでいるという、珍しい像です。

2014(平成26)年、保存継承グループが文化財調査のため、数名で同神社を訪れた折、日下康寬宮司より社殿等改修に先立ち、本殿・東殿・西殿の建物を村指定から県指定への格上げが必要となるので、殿内に安置のご神像調査の協力要請を受けました。翌年、大淀町教委学芸員の松田度氏と共に同神社を再度訪れ、その後、県教育委員会文化財保存課の神田雅章氏(現龍谷大学教授)の尽力により、2021年に20躯すべてが県指定になりました。

2019年秋にはロンドン・大英博物館で開催された展覧会にて、日本を代表する神像彫刻として、同神社の2躯が出陳されました。さらに2023(令和5)年、20躯が国の重要文化財に指定されたのです。

2025年(令和7年度)より2ヶ年計画にて「ご神像の修復を行う予定」とのことを日下宮司から承り、修復前にご神像を特別拝観(日程は未定)させていただくことになりました。(保存継承G 小倉つき子)

みんなの広場

MYウォーク 吉野川分水を歩く④-2

コースD 東部幹線水路と最古の道 山の辺の道コース 後半

4回にわたり掲載してきたこの「吉野川分水を歩く」もこのDコース後半のウォークでもって最終回となる。ちょうど一年ほど前のウォーク。前回と打って変わって寒い。頬うつ風は痛く、手もかじかむ。Dコース後半は、柳本駅スタート天理駅ゴールで10.5Km2時間40分(あくまでもパンフレットMAP)。まず、柳本の城下町を通過し、崇神天皇陵をめざす。途中、創立150周年の垂れ幕の下がった柳本小学校の横を通ったが、2023年150周年を迎える小学校は多い。柳本小学校は織田家の柳本城の跡地に立地している。そこを通過し崇神天皇陵に着く。この道は山の辺の道の中枢部であり、ルートは崇神天皇陵と櫛塚古墳の間を通過、崇神天皇陵を回り込むようにウォークする。その後、山の辺の道を離れ、分水路沿いの道を目指す。ここらあたりの分水路はすべて蓋がしてあり、水の流れが見えない。

そこを後にし、山の辺の道に戻るため、東へコースをとる。メインの道に戻った。ここからは、後半の主要部、「大和神社御旅所」、「手白香皇女衾田陵」、「念仏寺」、「萱生環濠集落」と「竹ノ内環濠集落」とウォークする。ほとんど分水は歩かない。

ここで、見落とすのが「西山塚古墳」と「波多子塚古墳」。西山塚古墳の後円部の頂上に登れるようになっている。なんと眺望のいい場所ではないか!生駒から二上山、葛城・金剛、吉野の山々、そして大和三山すべてが見渡せる。こんないい場所を素通りするのはもったいない。

そして、波多子塚古墳、道から離れるので側にはいかないが、遠方から見れる。珍しい前方後方墳である。再度ここから西に道を取り、分水の乙木サイホン、乙木暗梁を確認後、東へ戻り「夜都岐神社」へ向かう。ここからは、石上神宮までいわゆる山の辺の道を歩く。途中、「東乗鞍古墳」、「内山永久寺趾」を見て神宮までたどり着く。道中、柿畑があちこちにあり、取り残された柿がところどころにあって、「あの柿ってほっておいても烏の餌になったり、熟して落ちるだけでもったいないよなあ」なんて思いいながら歩いていた。ひょっとしてワザと残してるのやろか。

石上神宮をでて、天理教本部の方へ向かう。途中、分水の最終確認ポイント、「布留のサイホン」に寄る。これが、分水最後のポイントとなる。

天理教本部を右に見て天理本通りをまっすぐ歩き、天理駅に到着する。

11.0Km 3時間17分である。

これで、吉野川分水ウォーク全4コース(Dコースは前半・後半)で5回にてウォークを完遂。

合計 延べ5日間 63.8Km 17時間45分の吉野川分水ウォークであった。(広報G 吉川和美)

東さんの挑戦!

「『違いが分かる男』になれますように」かまどの神様に頼んでみた。

大晦日に食べた年越し蕎麦はどのような蕎麦を食されたであろうか?スーパーで買った蕎麦?どん兵衛だった方もおられますか?またまたご自分で打った蕎麦の方もおられるかも?どのような蕎麦であれ、その蕎麦はどのようなお味でしたか?恥ずかしながら、小生は美味しい蕎麦がわからない。

「蕎麦の豊かな風味が広がる」「鼻腔の奥で感じる蕎麦粉の香り」などのセリフはよく耳にするが、自分では感じたことがない。美味しい蕎麦を食べたことがないのかもしれない。何が違うのだろう?そうなら是非一度、本当に美味しい蕎麦を食べてみたい。蕎麦粉の風味を感じてみたい。どうせなら自分で打ってみたい。それならやはり「笠の蕎麦」だろう。桜井笠の蕎麦打ち体験・・・奈良ソムリエにも通ずる・・

蕎麦打ち体験の前に少し蕎麦について勉強しておこう。蕎麦が食べ物として用いられたのは奈良時代以前。当時は粒のまま食べていたようである。米や麦に比べて育てやすく、収穫が早い蕎麦は、平安時代には庶民の飢えをしのぐ目的で栽培されていたようである。蕎麦が麺状になったのは江戸時代。当時の蕎麦は所謂「十割そば」、調理方法は「蒸し」だったよう。またそばつゆは鰹などのだしベースではなく「味噌だれ」で食されていたとのこと。小麦粉と蕎麦粉を2:8の割合で打った蕎麦「二八蕎麦」の誕生により調理法が「茹でる」に変わった。そうすることで蕎麦本来の美味しさを味わえるようになった。

百聞は一見に如かず、とにかくやってみよう。今回の体験で打つ蕎麦は「二八蕎麦」。切れにくく、なめらかな食感とのどごしが良いらしい。・・・小麦粉2割、蕎麦粉8割・・・そういえば小麦の風味もわからんな・・・体験当日、桜井笠の蕎麦屋へむかう。鷲峯山のふもとから入る笠山荒神までの道のりはいいドライブ道だ。もう少し経てば紅葉がきれいだろうな。順調に進む道中、目の前に白い花の畑が広がった。

なんの花だ?白い花・・・スズラン?そしてそこには15人ほどの人だかりがあった。皆さん一様に、一眼レフの大きなカメラを構え、何かを撮ってらっしゃる。・・・ふむふむ、皆さんこの白い花の畑を・・・スズラン畑を撮っているのだな。車を降りて人だかりのほうへ向かった。みんな静かにカメラのファインダーを覗いている。三脚をおいて何かを待っている様子の男性に訊ねた。

「何を撮ってはるんですか?」 「ノビタキです」 「ほほう、ノビタキですか」 わかったような顔で答えてみたものの・・・

ノビタキ?ノビタキってなんだ? 後で調べて判ったが、ノビタキは鳥だとのこと。画像を確認したが見たことがない。あまりスズメと変わらないような・・・鳥の事も少しは勉強しなくてはな。しばらく待ってみたがノビタキは現れなかったが、この花畑はなかなかきれいだ。写真に撮っておこう。スマホで撮った。そろそろ蕎麦打ちの時間なのでお店へと向かう。

教室に入り、先生に挨拶。エプロンを借りて、いよいよ蕎麦打ち体験が始まる。調理台の上には蕎麦粉と水と鉢、工程表、ふきん

・・・おおっ、蕎麦粉だ。実物を見るのは初めて。ここで疑問「蕎麦粉ってどんな味?」混ぜる場面はテレビででも何度でも見ているが、そば粉を食べているのは見たことがない。・・・何味なんだろう?早速、蕎麦粉を食べてみた。・・・味がしない・・・ぱさぱさ・・・口の水分が取られる。少なくとも蕎麦粉の香りは感じない。ほのかに土臭い香りがする。これが香りか?先生が言うには混ぜていけば香りが立っていくとのこと。まずは混ぜるところから水を少しづつ足しながら鉢の中で蕎麦粉を混ぜていく。かなり少ない水の量。水の量は多くても少なくてもいけない。室内の湿度によっても左右される。乾燥を避けるため、空調も切っている。季節や当日の気温などによって変わるのだそうだ。先生の水加減に従って混ぜていくとだんだんと丸まってきた。直径10㎝くらいの蕎麦玉(?)になった。

ここで疑問「香りは立ってきた?丸まった蕎麦粉ってどんな味?」テレビでは匂いはわからない。そもそも蕎麦って茹でなくても食べれるのか?見たことがない。何味だ?丸めた蕎麦粉を食べてみた。可食である。・・・味がしない・・・香りもそれほど感じない・・・うーん、土臭い感じはするので、これを蕎麦の香りと思うことにした。丸めた蕎麦玉(?)を延ばしていく。この工程は難しい。

力を入れすぎてもいけない。弱すぎてもいけない。ゆっくりしてると乾燥し、割れてしまう棒の重みで軽く伸ばすイメージなのだが、なかなか上手く生地が広がってくれない。延ばした生地を回転させながら、どんどん延ばす作業を続ける。厚みは2㎜が目標だ。どんどん延ばしていくと直径10cmほどの蕎麦玉が1㎡程の大きさに広がるそれを折りたたんで、次はいよいよカットだ。

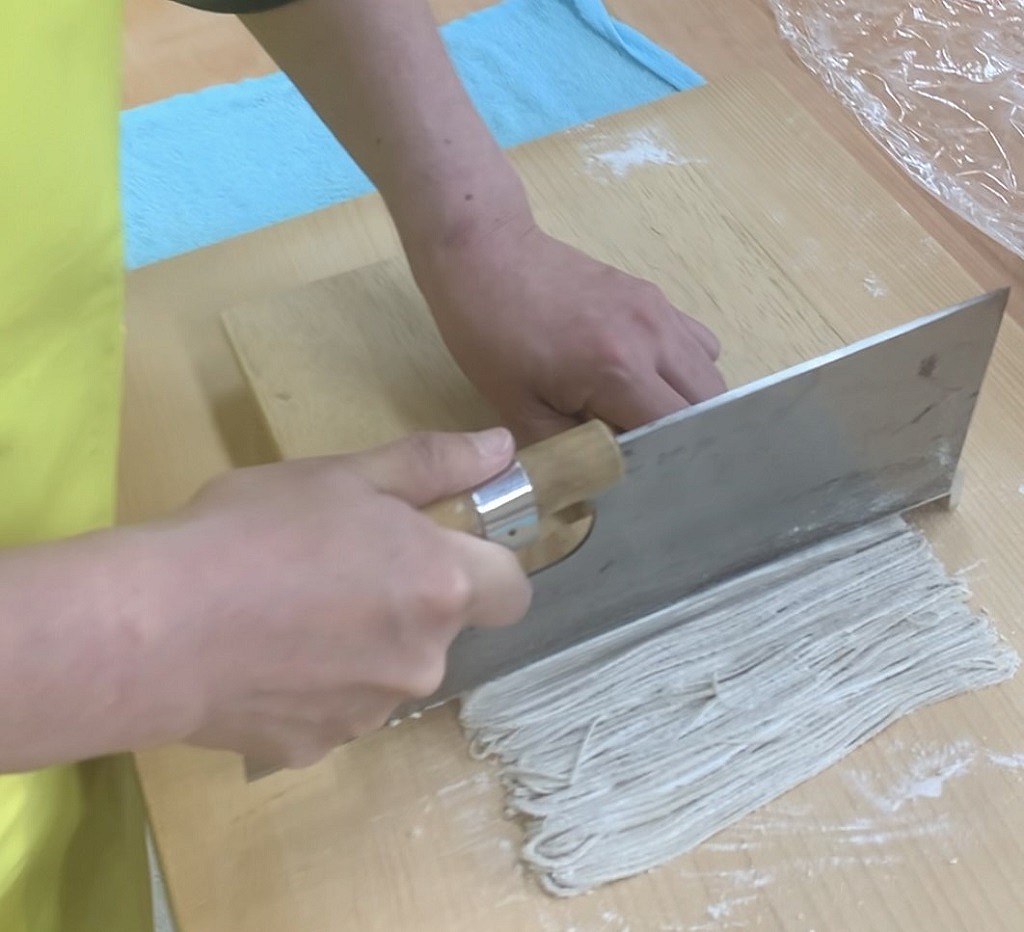

特殊な板で蕎麦生地を上から抑えておおきな包丁でカットする。

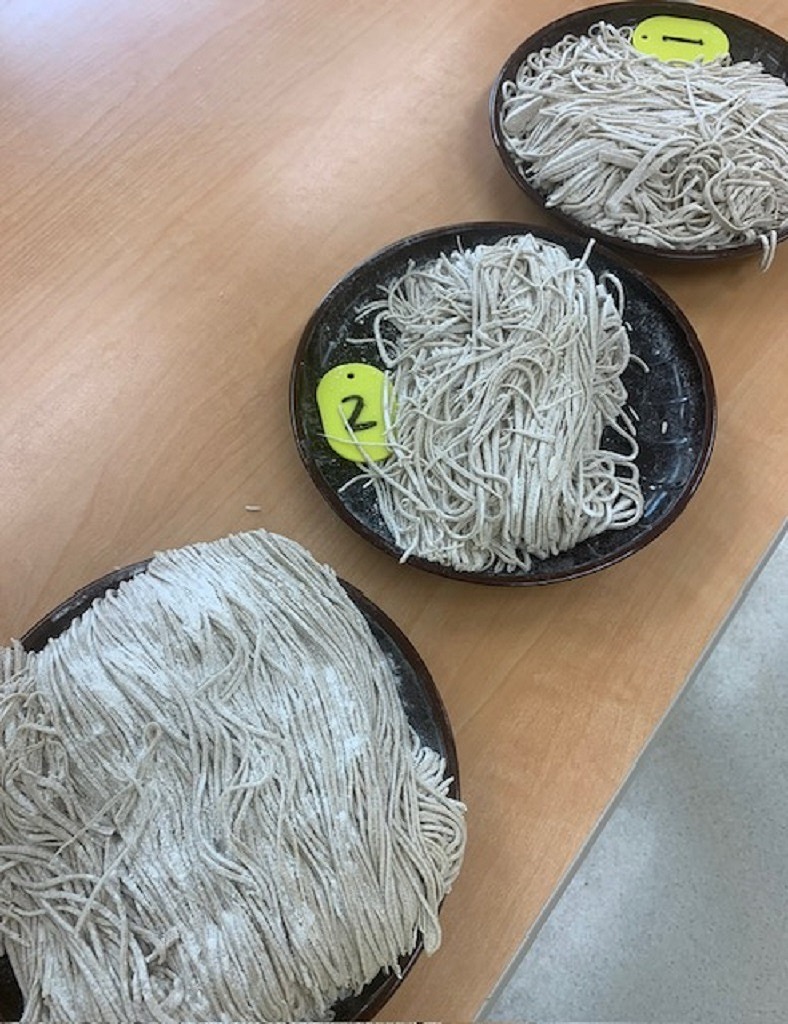

この作業は思ったほど難しくはないが、蕎麦の食感に直接関わる。出来ればまんべんなく切りたい。2㎜細さを狙いつつ、最後まで切り終えた。うん、うん。まずまずの出来栄え。思ったより上手くできたように思う。所要時間は約1時間半。あっという間に時間が過ぎた気がする1鉢打てば4人前が出来る。そのうち2人前を今から茹でて店舗内で頂けるそう。

蕎麦打ちの道具を片付け、先生にお礼を言って体験が終わった。これより店舗内で実食だ。客席に座って待っていると挽き立て、打ち立て、湯掻き立てのざるそばが運ばれてきた。美味しそうである。果たしてお味は?蕎麦粉は香るのか?まずは「つゆ」ではなく「塩」で食べてみた。蕎麦の風味をダイレクトに感じれそうだ。うん、美味しい。つゆの味ではなく蕎麦本来の味。とはいえやはり蕎麦の香りはわからず・・・、いやっ、この土臭い感じが蕎麦の風味なのだ。こういうものなのだろうと思うことにする。蕎麦にはしっかりコシがあり、食感と喉越しは大変良い。お次は「塩」ではなく「つゆ」で頂く。やはりつゆで食べる蕎麦は最高だ。これぞ「The蕎麦」という感じがする。ツルっと2人前を平らげた。肝心の蕎麦の風味はわからずじまいだったが、とてもおいしかった。会計をし、店を出る時に先生が言った。「またいらしてください。今の時期は蕎麦の花もきれいに咲いているので帰りに見てらしてください」来店前に見た白い花。あれはスズランではなく蕎麦の花であった。・・・花の事も少しは勉強しなくては。打った蕎麦の残りはパックに入れてテイクアウトできる。帰宅してからもまた食せる楽しみもある。最後まで楽しい気持ちで店を出た。

店を出て、目の前にある笠山荒神社に立ち寄る。腹ごなしにはちょうどいい。笠山荒神社、言わずと知れた「かまどの神様」である。拝殿にて神様に「残念ながら蕎麦の違いはわかりませんでしたが、今日も美味しい食事をありがとうございます。」

一日の感謝を伝えるつもりが・・・いや、待てよ、違いがわからなかったのは果たして蕎麦の風味だけだったか?蕎麦の違いも、小麦の違いも、ノビタキとスズメの違いも、蕎麦の花とスズランの違いもわからない・・・まだまだ勉強だな。

改めて二礼二拍手一礼「違いが分かる男になれますように」かまどの神様に頼んでおいた。笠山荒神社から長い階段を降りていくと閼伽井不動があり、本来はそこからが笠山荒神社の表参道となる。

帰りはその階段を登ると思うと、ちょっとしんどい気持ちになるが健脚であれば行ってみるべし。近くには竹林寺や鏡池など見るスポットもある。1月・4月・9月に年に3回の荒神大祭があり、特に9月の荒神大祭に合わせて現地に行けば、きれいな蕎麦畑が見れるかもしれない。祭を見学し、美味しい蕎麦を食し、ゆっくり散策するのに訪れるのはどうだろうか。全体としてよかった体験であったと思う。価格も2500円であれば値打ちはある。蕎麦打ち体験もできるし、打った蕎麦は4人前もある。お土産もある笠は山道を登り、標高も高く、遠出感もある。目の前には笠山荒神社もあり、散策も楽しめる。季節がよければ蕎麦の花もきれいに見れる。美味しい蕎麦を食べれる。機会を作ってでも再来してみたく、また、人にもお薦め出来るスポット・体験であるように思う。

残念ながら今回は蕎麦の風味を感じることが出来なかったが、奈良県内には他にも有名な蕎麦屋が沢山ある。

行楽や寺社仏閣巡りながら、蕎麦屋も一緒に巡ってみようと思う。(広報 東 宏行)

奈良まほろばソムリエ奮戦記

今回は古墳ガールで知られる我が会の道崎さんの奮闘を紹介します。古墳に掛ける情熱は常に沸点に達しています(笑)。

憧れの古墳に泊まって来ました!〜日本初の泊まれる古墳!

「古墳女子」「墳活」などといった新しい言葉も生まれたほど、近年の古墳ブームは少しずつ広がりをみせています。古墳ブーム以前は、一部の古墳愛好家達が学術的な関心のために古墳巡りや発掘調査の現地説明会などに参加するのが通例で、どことなく敷居が高く堅いイメージでした。

しかし現在は、それまでのような古墳愛好家が多く存在する一方で、古墳自体に関心のなかった比較的若い世代の人々が学術的関心とは関係なく、古墳グッズやスイーツなど様々な入口から古墳に興味をもつようになり、古墳散策を楽しむ人達が増えて来ているようです。

西山塚古墳は天理市萱生町「山の辺の道」沿いに立地する古墳時代後期の大型前方後円墳。築造年代から、手白香皇女の衾田陵の可能性が高いとみられています。仁賢天皇の皇女で継体天皇の皇后、欽明天皇の母。大和古墳群は大和王権の始祖たちの墓域であったため、旧王朝の王女の墓がここに営まれたと考えられています。

そんな由緒を持つ古墳の敷地に建てられた民泊施設を見つけたので早速行ってみました。

築約100年の古民家をリノベーション!実はこのお部屋に一目惚れでした。

部屋の壁は古墳の土を利用しているそうで、照明を落とした室内は石室に居る気分でした。手作りの土製ソファや家具などには角がなく温かみを感じます。

cofuniaの200坪の敷地には、宿泊棟が4棟と飲食棟が1棟。古代の「陰陽五行」の思想に基づき、それぞれ、金、水、土、木、火をコンセプトにした個性ある設え。もとの建物の面影を十分に活かした状態で、古さと新しさが絶妙に調和していました。他のお部屋も凄く気になります。

寝室の窓からは前方部の墳丘が広がります。借景墳の部屋と勝手に命名。(笑)古墳の中で眠る気分が味わえます。

天皇陵クラスの古墳でありながら、自由に立ち入れるのも西山塚古墳の魅力のひとつです。

ここからの眺めは早朝がお勧めと、オーナーさんから教えていただきました。二上山、葛城金剛の山々や大和三山など、360度で見ることができる素晴らしい景観スポットです。

施設内のあちこちに仕掛けられた「隠れ古墳」を探してみるのも楽しいですよ。

さていくつ見つけられるでしょうか?

今回はプレオープン期間の試泊を利用しました。まだ整備中の場所もありましたが、2025年3月のグランドオープンを目指してますます進化するのではと期待しています。(ソムリエンヌ 道崎美幸)

シリーズ「魅力ある飛鳥・藤原」

魅力ある飛鳥・藤原②

2024年9月9日に審議会世界文化遺産部会が「飛鳥・藤原」を世界遺産候補として推薦することを決定し、資産名称は「飛鳥・藤原の宮都(Ancient Capitals of Asuka and Fujiwara)」となりました。閣議で正式決定し、2025年1月28日に推薦書をユネスコの世界遺産センターに提出しています。そのあとにICOMOSが専門調査を行います。そして2026年春~夏頃にICOMOSが世界遺産センターを通して4段階の勧告を行い、その勧告を元にスケジュール調整された日程(夏頃~秋頃)で開催される世界遺産委員会にて審議決定されます。ますます飛鳥・藤原に目が離せません。

さてシリーズ「魅力ある飛鳥・藤原」は前回は飛鳥時代に入る前の時代に触れました。

今回は、飛鳥時代前半(飛鳥時代の始まり~斉明天皇)をご紹介したいと思います。

(1)飛鳥時代の始まり

①日本最初の出家者・・・善信尼

584年に司馬達等の娘の嶋が恵便を師として日本初の出家者となりました。善信尼に続いて恵善尼と禅蔵尼の二人の少女も出家しました。仏教を日本で興そうとする蘇我氏と仏教を排除しようする物部氏の抗争が激化する中で、585年頃善信尼たちも物部氏から身包みを剥がされて鞭打ちにされます。同年に敏達天皇が崩御され、用明天皇が即位しています。その後588年に善信尼たち三名が受戒のために百済へ旅立ちました。607年の小野妹子の遣隋使に20年近くも先駆け、588年に若い女の子たちが受戒、勉学の大志を抱いて渡航の旅を行ったのです。

②丁未の乱~三頭政治

物部氏と蘇我氏の数代に渡る覇権争いが続いていた587年、用明天皇崩御の後に丁未の乱が起こりました。蘇我馬子が河内の渋川で物部守屋を討伐し長年の抗争に終止符がうたれたのです。587年に崇峻天皇が即位しますが、592年に蘇我馬子の指示で東漢駒により崇峻天皇が暗殺され、推古天皇が豊浦宮で即位します。三頭政治と言えば・・・ローマの共和制から帝政への過渡期にカエサル・ポンペイウス・クラッススが行った三頭政治を思い浮かべますが、日本においては、推古天皇の即位により推古天皇、蘇我馬子、聖徳太子(厩戸皇子)の三頭政治が飛鳥時代の始まりとなりました。

③桜井寺~豊浦宮~豊浦寺、小墾田宮

蘇我稲目が百済の聖明王からの仏像を向原の家に安置しましたが、物部氏がその仏像を難波の堀江に流して寺を焼き払ったといわれます。後、581年に再建され桜井寺となり百済から帰朝した善信尼が住み尼寺となりました。その後、豊浦宮で即位した推古天皇は603年に桜井寺を豊浦宮に遷し入れ豊浦寺と名づけ、わがためには宮を造り小墾田宮と称したといわれています。豊浦寺は由緒からいえば日本最初の寺であり、飛鳥五大寺の一つに列せられていました。現在、蘇我原住職が法灯を守る向原寺の下には豊浦寺や豊浦宮の遺構が眠っています。また近くに物部氏が仏像を流したと伝えられる難波池があり、その池から見つかった飛鳥時代の仏像が向原寺の寺宝として祀られています。

④ひとこと

飛鳥時代の「始まり」を代表する若者・・・聖徳太子(厩戸皇子)は574年生まれです。そして日本での仏教の「始まり」を代表する善信尼も同い年の574年生まれなのです。馬子を介するまでもなく幼いときに出会っていてもおかしくありません。大志を抱く同い年の幼馴染の邂逅が飛鳥時代の物語の始まりかもしれません・・・

(2)飛鳥宮

①飛鳥岡本宮

飛鳥宮のはじまりは舒明天皇の「飛鳥岡本宮」です。「飛鳥岡本宮」は飛鳥宮跡の中で最下層に位置するⅠ期遺構に相当するため、Ⅱ期以降の上層の遺構に阻まれ検出が困難なようですが、2023年度の第190次調査で斜めに走る13間以上の柱穴列がありました。柱痕跡や柱抜き取り穴には、赤褐色の焼土や炭化物が多く混じり、焼失した「飛鳥岡本宮」跡であることを示すようです。「飛鳥岡本宮」焼失後、舒明天皇は宮を田中宮、厩坂宮と遷し、百済宮で生涯を終えました。舒明天皇陵(押坂内陵)は桜井市忍坂にある段ノ塚古墳を宮内庁が治定しています。この陵墓は天皇陵としての初めての八角墳としても知られています。

②飛鳥板葺宮

次代の皇極天皇がこの地に「飛鳥板葺宮」を造りました。そしてこの場所が有名な「乙巳の変」の舞台となりました。「乙巳の変」の後、孝徳天皇が即位され「大化改新」が始まり、孝徳天皇は651年に難波宮に遷都しました。

③飛鳥後岡本宮

難波宮に孝徳天皇を置いたまま、653年主たる皇族達が飛鳥に戻り、「飛鳥河辺行宮」を造営します。孝徳天皇が崩御し、皇祖母尊となっていた皇極が重祚して斉明天皇として「飛鳥板葺宮」で即位しました。飛鳥板葺宮が火災焼失した後、斉明天皇は「飛鳥川原宮」に遷り、その後板葺宮跡地に新しく飛鳥後岡本宮が造営されています。斉明天皇の世は「酒船石遺跡」や狂心渠と言われた大運河の建設など石材を土木・建築に多用する飛鳥を象徴する「石の文化」の時代でもありました。

④ひとこと

舒明天皇の生母は敏達天皇の娘の「糠手姫皇女」です。糠手姫皇女の生年は不明ですが、舒明天皇の生年が593年ですので570年代の生まれでしょうか。いとこの聖徳太子などと同世代であったに違いありません。糠手姫皇女の死去は664年です。実に90歳前後の長命だったと思われます。そして斉明天皇の生母「吉備姫王」と一緒に島庄に住んでいたようです。天智天皇即位が662年ですので、父親の敏達天皇崩御から天智天皇即位までの飛鳥を眺めていたのが「糠手姫皇女」なのです。

「糠手姫皇女」が語り部となって、飛鳥時代の始まりの物語を紡いでもらいたいものですね。

(3)飛鳥を飛鳥らしくした人物達

飛鳥を飛鳥らしくした飛鳥前半の代表と言えば、蘇我馬子と舒明天皇、斉明天皇でしょう。

①蘇我馬子・・・飛鳥時代始まりの政治的首謀者

権力を背景に他の豪族を排斥して天皇家と姻戚関係を強固にし、飛鳥時代の人脈を作り上げたことに関して異論を挟む余地はありません。

②舒明天皇・・・飛鳥の文学を代表する「万葉集」の事実上の巻頭を飾り、飛鳥宮、八角墳の始まりの天皇

「飛鳥岡本宮」を皇居として飛鳥宮がはじまりました。飛鳥時代の天皇御陵を象徴する八角墳も舒明天皇の墓が始まりです。なんといっても万葉集の巻1の2番歌は「国見の歌」で舒明天皇が香久山から国を眺めて歌った歌です。

③斉明天皇・・・飛鳥の「石の文化」を造り上げた女帝

孝徳天皇を難波宮に置いてけぼりにして飛鳥に戻り、飛鳥の飛鳥らしい「石の文化」を築きあげます。酒船石や亀形石造物や石人像は飛鳥を象徴する遺産となっています。

「功労者」と呼ぶべきか「張本人」と呼ぶべきか、当時の評価、後世の評価は別にして、「飛鳥」の地を飛鳥らしくした人物は彼ら達に違いありません。

(4)魅力ある謎

①小墾田屯倉、小墾田宮、桜井道場、桜井寺、はいったいどこにあったのだろうか?

②甘樫丘東麓から蝦夷・入鹿の邸宅の痕跡は?

③狂心の渠は本当に悪政の象徴だったのだろうか? 狂心の渠のルートは?

④多武峰の両槻宮は具体的にどこにあったのだろうか?

⑤飛鳥宮跡、飛鳥京苑池の復元はどこまで行うべきなのか、どこまで行うのだろうか?

⑥多くの謎めいた石造物の使い道は?

などなど・・・神話・伝承の時代から歴史の時代に日本が大きくステップアップした激動の飛鳥時代前半には「魅力ある謎」が数多く残されています。このような数多くの謎に関するうんちくや自説を語り合いながら、のどかな野山や田園を散策するのも飛鳥の大きな魅力と思います。

飛鳥・藤原まるごと博物館検定(第2回)ご報告

1.検定実施

2024年12月14日(土) に、橿原会場(橿原市商工経済会館)、奈良会場(帝塚山大学)、東京会場(江戸川橋ビル)の3会場に分かれて「飛鳥・藤原まるごと博物館検定(第2回)を実施しました。小雨混じりのお天気でしたが、特に支障なく検定は定刻に開始され、予定通りの時刻で無事終了致しました。奈良まほろばソムリエの方も多く受検いただきありがとうございました。

初級は、申込者:193名、受検者:169名、合格者:148名 合格率は87.6%でした。中級は、申込者:175名、受検者:164名、合格者54名 合格率は32.9%でした。

2.検定結果

①初級 最高点は68点(70点満点)でした。平均点は53.7点(70点満点中)でした。

②中級 最高点は94点(100点満点)でした。平均点は61.6点(100点満点)でした。

3.最高点の方のご紹介

中級検定の最高点は当会(奈良まほろばソムリエの会)の「大谷巳弥子」さんでした。かなり難問ぞろいの中級検定での最高点94点はすごいですね。実は大谷巳弥子さんは昨年の初級検定では70点(70点満点)で合格されています。もちろん最高点でしたので、2年連続の最高点合格なのです。大谷さんは「実はあと3点ほどミスっていましたので少し悔やんでいましたが、最高点と知って本当にビックリしました」と言葉控えめに語っていました。奈良まほろばソムリエの会では「保存継承G」に参加されていましたが、ご家庭がご多忙とのことで少し活動休止されるようです。当会以外では「飛鳥里山クラブ」に参加されています。

4.次回

次回の第3回は、2025年12月頃開催する予定です。次は初級、中級、上級の検定を実施いたします。ご参加お待ちいたしております。

(広報、古都飛鳥保存財団 福岡 康浩)

シリーズ鉄道 <奈良を走った懐かしの車両>

奈良県内を駆け抜ける「JR」と「近鉄」、日頃は気にも留めずに眺めているけど、いつの間にか見なくなった車両も多いはず。そんな車両の写真をいくつか集めてみました。「あ~、こんなん走ってたなあ!」と懐かしく見ていただければ幸いです。

まずは「JR」から。

「大和路線」の普通列車に使われていた黄緑の「103系」。1963年(昭和38年)から1984年(昭和59年)にかけて約3,500両が製造された「国鉄」を代表する通勤電車です。首都圏はもちろん、関西でも大阪環状線をはじめ、各線に導入され様々なカラーで活躍しました。「大和路線」からの撤退後もしばらくは「奈良線」の奈良-京都間を走っていましたが2022年3月にひっそりと引退しました。

次は105系。王寺と和歌山を結ぶ「和歌山線」と、高田から別れ、桜井・三輪・天理と奈良盆地の東を走る「万葉まほろば線」。この線には今、最新型の227系が走っていますが2019年までは、前述の103系を改造した105系が使われていました。当初は、クリームに朱色の帯を巻いた塗装でしたが、のちに青一色に塗り替えられました。鮮やかな色が、沿線の緑や田園風景に映えて季節ごとに何度も撮影しました。

次は、201系。2025年1月現在、まだ現役ですが今年の3月には引退予定です。国鉄時代に登場し、ブラックフェイスが特徴で東京の中央線快速などで活躍した車両です。まだまだ走るのかなと思っていましたが、ホームドアの設置を進めるにあたり、ドアの数(現在主力の白い221系は3扉、緑の201系は4扉)をそろえる必要があるため引退となります。運行本数も少なくなってきているので、見かけたらぜひ乗ってみてください。(全国でも見ることができるのはここだけです)

「近鉄電車」にも引退していく車両がありますが、外見がよく似ているため、なかなか気が付きにくいと思います。特急型の12200系は43号で紹介しましたが、通勤用車両となると区別が特に難しいです。その中で特徴的なものを紹介します。

まずは3000系、近鉄は車体全体が塗装された車両が多い中、ステンレス製の無塗装の車体に一部、近鉄の赤い帯を巻いたスタイルが特徴で、一度見たら忘れない電車でしたが、1979年に作成された試作の1編成のみにとどまり、2012年に廃車となりました。前頭部だけが大阪線の高安車庫に保存されているようです。

「鮮魚列車」:伊勢方面から大阪へ鮮魚の行商へ向かう方の専用列車が長年運行されていましたが、残念ながら2020年3月で終了しました。また深い赤一色(レッドマルーン)の車体は、現在の赤・白2色になる前の近鉄電車を思い出させてくれるものでした。現在は一両だけ鮮魚運搬車両としてお魚のイラストを描いた「伊勢志摩お魚図鑑」が運行されています。

これで終わろうと思っていたのですが、昔の写真を見ていると、国鉄時代のディーゼルカーが出てきましたので最後に掲載します。まだJRではなく「国鉄」時代。大和路線ではなく「関西本線」(関西線と呼んでいました)。関西線は大阪近郊の他路線に比べ、電化(電車が走れる設備の工事)が遅く、1973年頃まで通勤用の3扉のキハ35系が活躍していました。42号で昔の奈良駅を紹介したように当時中学生だった私はSLの撮影に夢中でしたが、その合間に撮った写真を少しだけ。懐かしいと思っていただける方は、ソムリエには多いのかな??と思っています。

(広報グループ 小林 誠一)

おすすめの本

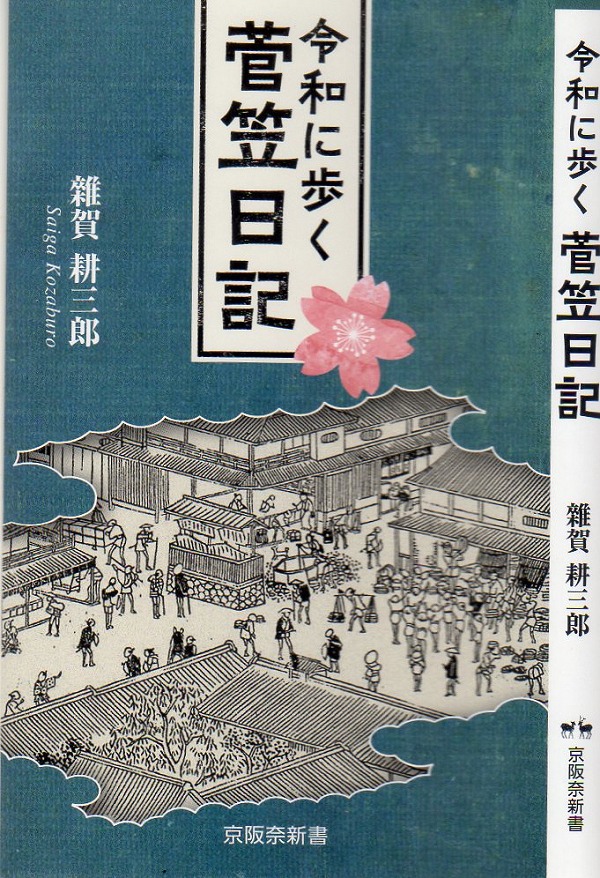

雑賀耕三郎さん著「令和に歩く 菅笠日記」 京阪奈情報教育出版発行。1100円+税

目次

はじめに

もくじ

「菅笠日記」全行程

第1章 阿保越道「初瀬街道」にて大和の国へ

第2章 初瀬から多武峰へ

第3章 花の吉野山

第4章 飛鳥へ。飛鳥にて

第5章 大和三山と藤原宮跡

第6章 伊勢本街道を松坂へ

あとがき

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

著者の雑賀耕三郎さんは、桜井市在住のまほろばソムリエです。長年、副理事長として活躍されました。

この本は、江戸時代、三重県松坂から歩いて、長谷寺、多武峰、吉野山、飛鳥、大和三山と藤原宮跡をたんねんに歩いて書かれた「菅笠日記」をベースにして、

令和の今歩いて書かれた労作です。

本居宣長の原文も紹介しながら、それぞれを解説されています。雑賀さんの本を読んで、片手にもちながら各地を巡るのに最適です。

江戸時代の各地の様子も紹介されていますから、実際に中和をガイドする参考になると思います。

出版は、ソムリエの会の本もいろいろ出版され、地元を深く掘り下げておられる京阪奈情報教育出版です。

啓林堂奈良店やアマゾンその他で手に入ります。

(広報 松森重博推薦)

編集後記

2025年に入り早くも如月の候がやってきました。如月は中国語で二月の異名「如月(にょげつ)」を使用しているようで、二月はまだまだ寒さが厳しく、衣を重ね着するということで「衣更着(きさらぎ)」になったということらしいです。如月を衣更着と読んだんでしょうね。

如月そのもののは、寒い冬が終わってそろそろ万物が動き始める時期という意味があるので、もともとの意味が違いますね。二月の異名にもう一つ忘れてはならない「令月」というのがあります、そうあの令和の元号の由来になった異名です。すばらしい月という意味です。

あっという間に、三月がやってきます。今年もみなさんソムリエの活動を通じて、親睦をはかり健康を維持しながら元気に参りましょう。

会報紙「ソムリエの風」46号も、会のみなさまのおかげで、無事発行できました。今回の号には新しいコーナーとして「年男年女」、「各グループからのトピックス」、「おすすめの本」のコーナーを作ってみました。毎回毎回どのような記事を載せれば皆様に興味をもって読んでいただけるか、グループメンバーがああでもないこうでもないと議論して進めていますがなかなか苦労するものです。皆様からの投稿もがんがん頂きたく、期待しておりますのでよろしくお願いします。

(広報編集者)東・礒兼・今中・風間・柏尾・佳山・窪田・小林(誠)・阪本・島田・中村・仲村・野原・廣岡・福岡・二上・藤崎(俊)・藤田・松原・松森・吉川 (広報 吉川和美)