WEBソムリエの風

49号 令和7年(2025年)10月1日

目次

- 暑さ寒さも彼岸まで

- 各グループからのトピックス

啓発サークル - みんなの広場

梅干し作りに初挑戦! - 奈良まほろばソムリエ奮戦記

FMまほろば 大江さん、奮闘中! - シリーズ「豊臣秀長」郡山城

- シリーズ「魅力ある飛鳥・藤原」

- シリーズ鉄道「近鉄電車のナニコレ」

- おすすめの本

- 編集後記

暑さ寒さも彼岸まで

昔の人は良いことを言いました、「暑さ寒さも彼岸まで」。2025年、酷暑だった奈良の最高気温は、8月31日に38.3℃を記録したあとは徐々に下がり、彼岸の入り(9/20)から、最高気温は30℃以下となりました。

この慣用句には、「つらいことも、いずれ時間が経過すれば去って行く」という意味もあるそうです。「止まない雨はない」「冬来たりなば春遠からじ」ということで、気持ちはいつもポジティブでありたいものです。(専務理事 鉄田憲男)

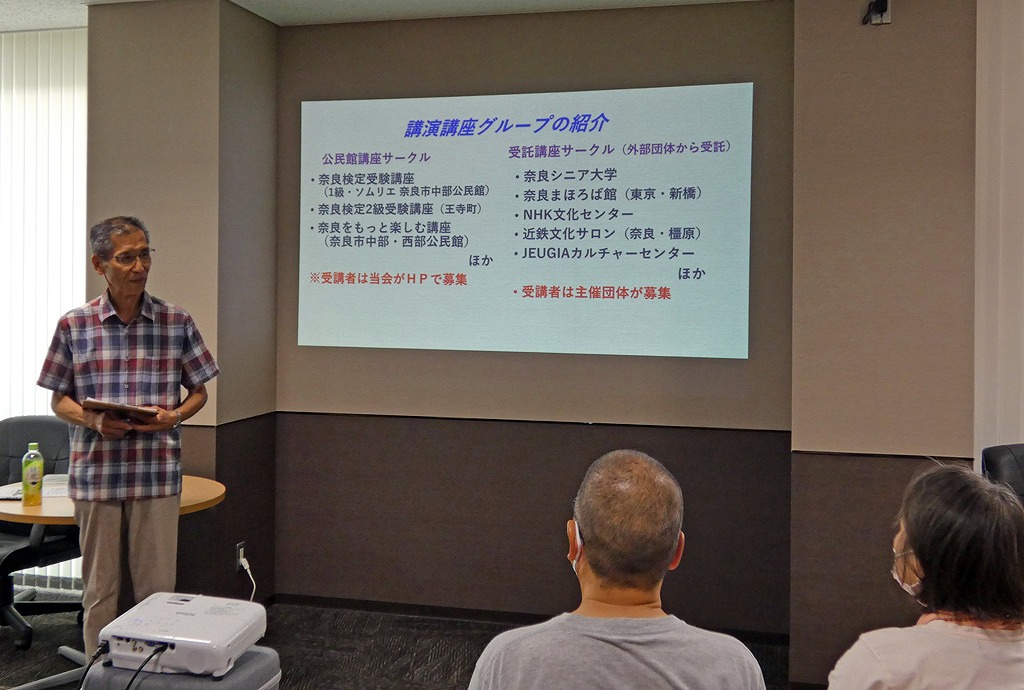

講師養成講座で、初の写真講座

毎年恒例の「講師養成講座」、今年も9月15日(月・祝)に開催しました。今回は初めて「写真講座」も設けました(写真講座のみの参加も可としました)。

冒頭、講演講座グループ担当の吉田雅幸理事の挨拶のあと、本講座担当の柏尾信尚理事が「基本講座」(60分)、鉄田が「講演事例の紹介」(60分)として「ガストロノミーツーリズム(食をテーマとした旅行)」の話、そして最後に「写真講座」(50分 講師=鉄田)という流れです。

当会には写真の苦手な人が多く、またそれにご本人が気づいていません。それは「他人から指摘されないから気づかない」ということのようです(歌が苦手な人なら、カラオケボックスで指摘されて気づきますが…)。

私は「ソムリエの風」や「つれづれ日記」を見ていて、「ああ、またこんな写真を載せているのか!」とガッカリすることが多いですし、毎日新聞連載の「やまとの神さま」でも、「この写真は、書籍にするときは必ず差し替えてもらおう」と思うことがしばしばです。以下、聴講されなかった方に、講座の概要を紹介しておきます。

1.「垂直」に無頓着な人

建物を斜めから撮ると、ヨコの線は水平ではなくなります。しかし、写真の中心のタテ線は「垂直」のはずです。それに気づかず(ヨコの線に気を取られて)、中央の柱などが垂直でない写真を撮る人がとても多いです。

2.「食べ物」の写真をテキトーに撮る人

飲食店に行きますと、食べ物をスマホでパッパッと撮る人が多いです。最悪は、定食などを運ばれてきた状態のままで撮る人です。私は必ず、並べ替えます。なお、写真を撮る前には、必ず「写真に撮っていいですか?」とお店の人に聞いてください。私は過去に一度だけ、「盛り付けが本部のノウハウですので、ご遠慮ください」と言われたことがあります(外食チェーン店)。

また、会食の写真は、「料理が写り込んでいるから成り立つ」写真です。カメラを下に向け、料理と一緒に撮ってください。

3.「鳥居」は神社の象徴ではない

毎日新聞「やまとの神さま」のチェック役をしていますと、「神社の写真です」と言って、「鳥居」だけの写真を送ってくる人が多いです。私は必ず撮り直しをお願いしています(本殿または拝殿を写すようにと)。鳥居は、単に「結界」を表示しているだけで、いわば工事現場の「カラーコーン」のようなものです。

大神神社の写真を載せるのに、国道沿いの大鳥居を送ってくる人など、いないはずです。ところが小さい神社となると、平気で鳥居だけの写真を送って来られます。なかには「裏参道」の鳥居の写真を送ってくる人もいます。鳥居越しに拝殿や本殿が写り込んでいる写真は良いですが、鳥居だけの写真はNGです。

毎日新聞に提出する写真は、DSCサイズ(ヨコとタテの比率が4:3)と決められていますが、撮影者のなかにもチェック役にも、その切り抜き(トリミング)のできない人がいます。Windowsの「アクセサリ」(おまけ)に入っている「フォト」または「ピクチャ」という無料のアプリを使えば、簡単に切り抜くことができます。いちどお試しください。

毎年春と秋、高畑の不空院で、定点ガイド

以前にもガイドの依頼をいただいたことのある不空院(奈良市高畑町)から、特別ご開帳のガイド依頼をいただきました。今年は10月17日(金)および10月25日(土)~11月10日(月)の計18日間です(9:00~17:00)。これに先立ち9月27日(土)には、お寺で説明会を開催していただきました。

説明会には11人(うち女性は6人)が参加。三谷早苗さん(ご住職の奥さん)から、詳しくご説明いただきました。今後も、秋の正倉院展の時期と春のゴールデンウィークの時期に、ご依頼いただく予定です。

(参考:鉄田ブログ。gooブログからアメブロに引っ越し。)

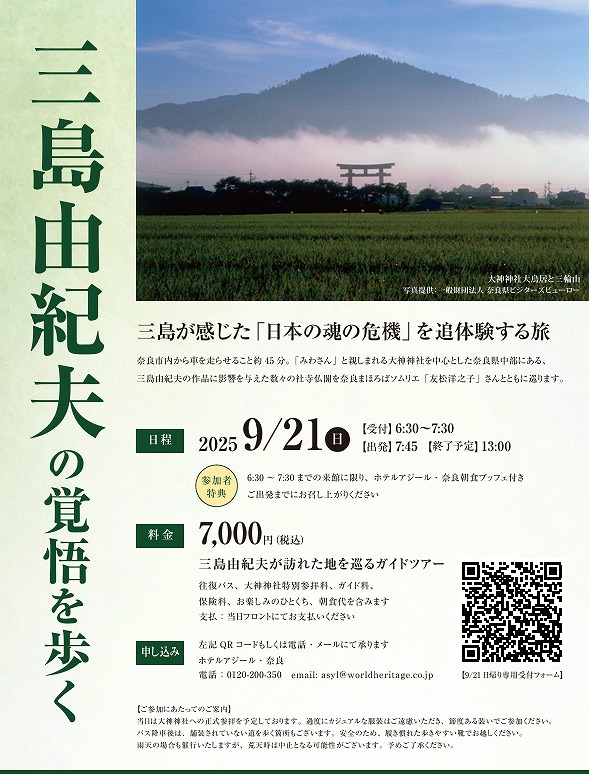

「三島由紀夫生誕100年」記念ツアーに協力

今年は三島由紀夫の生誕100年の年です。1925年(大正14)生まれの三島は、昭和とともに歳を重ねてきたことになります。これにちなみ全国各地で、三島の生誕100年を契機としたイベントなどが行われています。

県内では、ホテルアジール・奈良(奈良市油阪町)による「三島由紀夫の覚悟を歩く」というツアーが9月21日(日)に開催されました。当日のツアーガイドと、前泊(9/20)のお客さま対象の講話の講師のご依頼をいただき、友松洋之子さん(当日のガイド)と鉄田(前日の講師)が協力いたしました(前日は、率川神社参拝なども)。

当日のツアーでは大神神社、円照寺参道、帯解寺へ(いずれも、『豊饒の海』に登場)。「三島の覚悟がよく理解できるガイドだった」と、ご好評いただきました。

新テキストの制作が進捗中

奈良検定の新テキストは、77人のご執筆者と13人の編集委員の手で、着々と進められています。原稿の初回の締め切りが9月末でしたので、各チームともあらかじめ会合の場を持ち、執筆作業を進められました。

今は編集委員さんの手で、チェック作業が進められています。10月からは毎月第二および第四土曜日に編集委員会を開催し、編集委員さんの合議により、作業が進められる予定です。新テキストは「コンパクトで読みやすいテキスト」を目ざしています。くれぐれも「冗長な文章」は、避けてください。

薬師寺・髙次喜勝さんによる勉強会

啓発サークルの「自主勉強会」、7月と9月の講師は、薬師寺主事で京都橘大学客員教授の髙次喜勝(たかつぎ・きしょう)さんでした。髙次さんは1987年のお生まれで、今年38歳。申し込みが殺到したため、場所を銀行クラブから南都商事セミナールームに移し、「薬師寺はオンリーワンの宝箱」(7/19)、「『日本霊異記』にみる神仏習合」(9/13)のテーマで、楽しくパワフルにお話しいただきました。

「奈良まほろば館」(東京・新橋)の講演は、おもつらい

2025年度から奈良県の事務手順が変わり、当会の講師による「奈良まほろば館」の講演の準備が、とても煩雑になりました。主な変更点は、

①告知や申し込みの受付は、奈良まほろば館のHPではなく、実施団体のHPで行う。

②当日配布する資料は、講師が人数分プリントアウトし、持参または宅配便で送っておく。

③椅子並べも後片付けも、講師が行う(東京在住の当会会員に、お手伝いをお願いしています)。

④PCは講師が持参する(1日1,000円で、現地でレンタルするサービスあり)。

体制が整うまでブランクがありましたので、今はご参加者数も低調に推移しています。しかしこの講座は、当会としては唯一、県外での定期的な講座で、根強いファンもいらっしゃいます。

当会としては今後もめげず、この講座を継続して行きたいと思っています。講師は、当会の「登録講師」を対象に、西川年文さんが定期的に募集をかけておられますが、ご希望の方は、西川さん(toshi5353x@outlook.jp)にご相談ください。

各グループからのトピックス

啓発サークル自主勉強会 お地蔵さま彫刻体験 6月15日(日) 13時~16時

啓発サークルの6月の自主勉強会は、趣向を変えて奈良仏師の折上稔史師の平群の工房において、「お地蔵さまを彫る体験講座」を実施しました。体験者は、本会会員から7名の精鋭。今回、ご指導いただいた師は、師匠筋にあたる矢野公照師とともに春日大社本殿と若宮社の狛犬計10体の新造に携った奈良仏師です。

長さ約8㎝、幅約5㎝、厚さ約1.2㎝の木曽ヒノキの材に彫刻刀でお地蔵さまを彫っていきました。ちょっと手元が狂って凸部分をそぎ落としてしまうともう復元できない緊張感のなかでの緊迫した時間が流れました。

先生の(多くの?)手助けもあり、苦闘3時間、皆さんそれぞれに個性豊かな唯一無二のお地蔵さまが完成しました。いずれも力作であり、自分だけのオリジナル。手元に置いて念持仏などとして大切にしていただきたく思います。

折上稔史師は芸術家(本人は職人といっておられます)なのですが、気難しいところは全くなく、極めて気さくな方で仏像などの新造や保全、修理といった本業の他に彫刻教室なども主宰しておられます。畏れ多い言い方かもしれませんが、工房には「仕掛品」が所狭と並んでいます。途中の仏様でもありがたく、参加した会員は、貴重な体験に感謝して一日を終えました。

(啓発サークル 柏尾信尚)

みんなの広場

梅干し作りに初挑戦!

毎年6月頃になると、スーパーの店頭に梅の実が並び始めます。奈良公園でも梅の木の下にたくさんの梅の実が落ちていてるのを見ると初夏の風物詩だなと感じます。

奈良には「奈良三大梅林」と呼ばれる、賀名生梅林・広橋梅林・月ヶ瀬梅林があります。その中でも月ヶ瀬梅林は奈良市月ヶ瀬尾山にあり、約1万本の梅の木が広がる自然公園です。かつては烏梅の原料として梅の実を収穫するために規模が拡大され、最盛期には10万本もの梅が植えられていたといいます。今の10倍という規模を想像すると驚かされます。江戸末期から明治にかけては、その眺望に魅せられた頼山陽や斉藤拙堂といった文人たちによって紹介され、やがて「天下の名勝」として名を馳せました。そして大正11年、奈良公園や金沢の兼六園と共に「名勝第1号」に指定されています。

何度か梅の花を見に行ったこともある月ヶ瀬梅林。そんな月ヶ瀬梅林で実った梅を使って、今年は初めて梅干し作りに挑戦してみることにしました。実はあまり梅干しが好きではないのですが、自分で作ってみれば印象も変わるかもしれません。まずは梅を手に入れるために月ヶ瀬へ。偶然出会った農家の方に声をかけると、ありがたいことに梅の実を分けていただけました。おまけも含めて、なんと5キロ。プロが選んだ採れたての梅ですから、もうそれだけで美味しい梅干しができる予感がします。

ホームセンターでは漬け込み用のバケツや重石、塩を購入。この時期はどこのホームセンターでも梅干しグッズが並んでいて、「ああ、これもまた季節の風物詩なんだな」と実感しました。

準備を整え、いよいよ作業開始です。梅はすぐには漬け込まず、2日ほど追熟させるのがポイント。青々とした梅よりも、少し黄色がかり柔らかくなった実の方が梅干し向きだそうです。二日後、部屋に漂う甘い香り。食べたくなるほどいい匂いですが、そのまま食べてはいけません。青梅には有毒成分が含まれています。だからこそ木に生っている青梅は動物も口にしないのですね。

竹串で軸を取り、傷んだ実は避け、容器や梅はアルコールで消毒。今回は梅5キロに塩1キロを使い、塩分20%で仕込みました。梅と塩を交互に入れていき、中蓋をして重りを入れて保存。昔ながらのしょっぱい梅干しになりそうです。

一週間後、梅から上がった梅酢でしっかり漬かっているのを確認し、下処理した赤しそを投入。さらに二週間漬け込み、梅雨明けを待って3日間の天日干しです。これが一番の山場。天気予報とにらめっこしながら、3日続けて晴れる日を待ちました。

そして迎えた梅雨明け。炎天下の中、魚干し用の網に梅を並べて干していきます。赤しそも一緒に干し、乾燥後にミキサーで砕いて「ゆかり」にします。途中で通り雨があり、あわてて取り込むハプニングもありましたが、無事3日間干し終え、立派な梅干しが完成。

完成した梅干しは、期待以上に美味しく仕上がりました。塩分がしっかり効いた、まさに昔ながらの梅干しです。友人におすそ分けしたところ「最近の市販品は塩気が足りないが、昔の梅干しはこれくらいだった」と好評をいただきました。赤しそから作ったゆかりも、なかなかの出来です。

瓶に移して冷蔵庫で保管。取っておいた梅酢を料理に使ったり、梅干しをはちみつ漬けにしてアレンジするのも楽しみのひとつです。2か月ほどたつと塩気が落ち着き、味わいがまろやかになりました。市販品にはない「時間がつくる味」の変化を楽しめるのは自家製ならではの醍醐味だと思います。

梅干しはそれほど好きではなかった私ですが、こうして自分で作ってみると不思議と愛着がわき、少し好きになりました。来年は賀名生や広橋の梅も使って、味の違いを試してみるのも面白そうです。梅干し作りは、手間がかかるぶんだけ完成の喜びも大きいです。左手に茶碗を握りしめ、しばらくはこの梅干しを食べ続けるのでしょう。来年もまたやってみようと思います。季節の楽しみがまた一つ増えました。

これを見ればあなたは白いご飯が食べたくなぁる

(広報グループ 東 宏行)

奈良まほろばソムリエ奮戦記

大江さん、奮闘中!

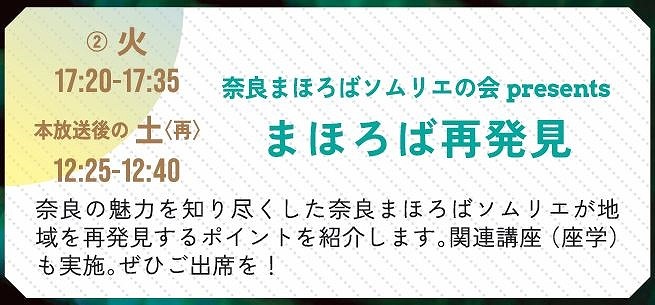

「ソムリエの風」第47号では奈良市の「ならどっとFM78.4 MHz」での当会担当番組「奈良学校」の様子が紹介されましたが、今回はもうひとつのFM局「FMまほろば」(79.5MHz)での活動をレポートします。

「FMまほろば」は田原本町が放送設備を提供し、田原本まちづくり観光振興機構(一般社団法人)が放送免許を取得して業務を行うという、近畿では初めての「公設民営」で、2024年4月に開局されたばかりの、ユニークでフレッシュな田原本町のコミュニティーFM局です。

当会は開局より当会の冠番組「奈良まほろばソムリエの会 presentsまほろば再発見」というコーナーを提供しています。番組はパーソナリティのHISAさんのオープニングトーク「奈良の魅力を知り尽くした奈良まほろばソムリエが、地域を再発見するポイントを紹介。奈良検定2級合格をめざす方に向けた内容も盛り込んだ、14分です」でスタートします。

昨年4月より、鉄田憲男さんの「邪馬台国纒向説」を皮切りに3ヵ月交替で本田倫子さん、大江弘幸、西慶子さんが順に地元にまつわる話題や豆知識、奈良検定2級問題クイズを担当しています。

この番組「まほろば再発見」は、事前に収録・編集されてからの放送となります。奈良テレビ放送の「ゆうドキッ!」のような、いわゆる生放送では番組が予定時刻より早く進んでいるとか遅れているとかの状況により、逐次フロアディレクターから、「1分5秒押し」とか「30秒巻き」とかの進捗報告/時間調整指示が伝えられます。これによってMC(番組進行役:吉川アナなど)がうまく時間調整するのですが、そのディレクターの声が耳に入ると、私のような素人は、どうしても早口になったり、言いたかったことを飛ばしてしまったりと、本番中は気が気ではありません。でも「まほろば再発見」はスタジオで前もって収録したものを編集の方が、言葉に詰まったり冗長になっていたりした部分をカットするなどして、ぴったり尺(与えられた時間)に合せてくれます。ですのでコーナーの尺をあまり気にせずに伝えたいことを落ち着いてしっかり話すことできます。反面、生放送のような臨場感が薄れることは、否めませんけれども。

近鉄田原本駅前の「トモルテたわらもと」2階のスタジオで、収録編集が行われています。毎月第2火曜日の午後5時20分から本放送、そのすぐ後の土曜日のお昼12時25分から再放送されます。田原本町のコミュニティーFM局ですのでFMラジオで受信できない地域ではパソコンやスマホなどの端末で「サイマルラジオ FMまほろば」と入力いただけば、リアルタイムで、放送を聞くことができます。また、当会ホームページのトップページにも、過去の全音源が貼られています。素人の奮戦!いちどお聞きになってみてください。(受託講座サークル)大江弘幸

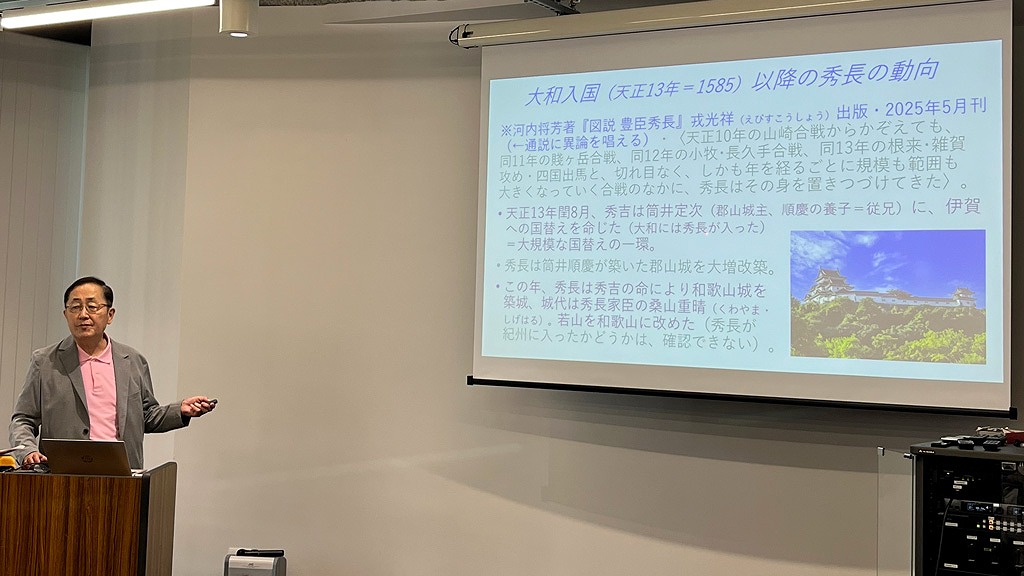

シリーズ「豊臣秀長」郡山城

「大納言さん」、大和郡山市民にとっては、それは豊臣秀長公に対し親しみと尊敬をもって語り継がれてきた言葉であり、我が家のすぐ近くにある秀長公の墓所である大納言塚のことを指す言葉でもあります。大納言塚には、江戸時代に植えられた樹齢約350年、幹回り3~4mの4本の大きなクヌギの木があり、秋のどんぐり拾いは、近隣の子供達の大きな楽しみでした。小学生の頃、そのどんぐりで「やじろべえ」を作った懐かしい思い出があります。

さて、皆さんご存じの通り、秀長公を主人公とするNHKの大河ドラマ「豊臣兄弟!」が来年1月から放映されます。そこで、放送開始にあたり、わが町大和郡山に残る秀長公にまつわるお話を四回に分けてご紹介したいと思います。初回は、郡山城です。郡山城は、奈良県では宇陀松山城とともに続日本100名城に選ばれていますが(日本100名城には高取城が選ばれている)、さくらの名所としても有名で、奈良県では奈良公園、吉野山とともに、日本さくら名所100選にも選ばれています。桜の開花時期には「お城まつり」が開催され、金魚の品評会や時代行列、コンサートなどが行われ、毎年約30万人の人出で賑わいます。もちろん、時代行列には馬に乗った秀長公が登場します。

【郡山城】

郡山城は、筒井城の筒井順慶が織田信長の命を受け、天正8年(1580)に築城を開始しました。しかし、今残る郡山城の大規模な築城は、順慶没後の天正13年(1585)に、大和・紀伊・和泉三国の太守として100万石を領して郡山城に入った秀長公が行いました。

天正13年は前年の小牧・長久手の合戦で秀吉軍が家康軍に敗戦した直後であり、郡山城は大坂城に対する東の守りを固めるという重要な役割を担っていたため、城づくりは急ピッチで行われました。そのため、春日奥山や生駒山などから運ばれた自然石を基本とする野面積みの石垣には、大和各地から急いでかき集められた千以上の転用石(石仏、石塔、五輪塔、礎石、墓石など)も使われています。中でも天守台北面の逆さ地蔵や北東角の伝・平城京羅城門礎石や本丸南門跡の下方にある奈良の頭塔から運ばれた五尊石仏などは有名です。領民には一家20荷の石を持ち込むことが強制され、中には薬師寺から石が運ばれてクレームが寄せられ、秀長公が返却させたという逸話も残っています。

長年、天守があったかどうかの議論がありましたが、2014年の発掘調査で、天守の礎石や金箔瓦が発見され、豪華絢爛な天守が存在していたことが明らかとなりました。天守の規模は一階部分が7×8間(約13m×15m)で3~5層の建物だったと推定されています。

今天守台に立てば、大和盆地とそれを取り囲む緑の山並みの美しいパノラマ風景を一望できます。逆に、中世の大和に絶大な支配力を有してきた興福寺を頂点とする寺社勢力側から見れば、突如視界の先に郡山城の天守が威風堂々と聳え立ち、全国統一間近の豊臣政権の威光を実感させられたのではないでしょうか。

秀長公は、亡くなるまでの6年余りを郡山城主として統治にあたりました。その間、兄秀吉の名補佐役として豊臣政権を支え続けた一方で、大和郡山においては、いまだに「大納言さん」、「秀長さん」と時代を超えて尊敬・慕われる統治・町づくりを行いました。次回はその6年間の「城主秀長公の時代」についてお話したいと思います。

(広報グループ 藤田 道夫)

シリーズ「魅力ある飛鳥・藤原」

飛鳥時代後半(白鳳時代2)

それでは前回の続き「白鳳時代」の2をご紹介いたします。歴史的には藤原京の時代です。

(1)法治国家を築く

7世紀後半~8世紀初頭、「やまと」⇒法治国家「日本」の完成形を形づくります。

①都城の整備(藤原京造営)

藤原京は条坊街区をそなえた京域を持つ日本初の都城です。造営は天武天皇の治世から始められています。676年と682年『日本書紀』の「新城に造都せん」との記述が藤原京造営のはじまりとみられます。その後、天武天皇の遺志を継いだ持統天皇が690年から本格的に造営を進め、694年12月に飛鳥浄御原宮から藤原宮に遷都し、710年に平城京に遷るまで16年間の都となりました。

藤原宮は、藤原京の京域の中央に位置し、約1km四方の宮域を占めています。宮城十二門の内側に内裏や大極殿・朝堂院が設けられ、中央官庁の官衙が多数配置されました。藤原京(新益京)の京域は藤原宮を中心に大和三山が入る約5km四方の広大なものでした。居住人口は3万人~5万人と推定され、出土した木簡より地方からの調や庸、産物などが都に集められた壮大な都だったことがわかります。中国の長安や洛陽の宮殿が京域の北側に位置しているのに比べて京域の真ん中に位置している藤原宮は、唐の情報が正確に伝わらずに宮殿を真ん中に築いた失敗作なのだと言う説もあります。しかし7世紀初めから遣隋使や遣唐使として優秀な学者や僧を多く送り込んでおり、情報が正確に伝わってこないわけはありません。

藤原京造営の頃、中国では唐に変わって則天武后が治める時代で、則天武后は古代の周に傾倒し国号を周(武周)としました。その周の京は、古い『周礼(しゅらい)』の記載で京域の真ん中に宮殿を置くこと理想としています。天武天皇や持統天皇は東アジア圏の盟主的存在である則天武后の理想の都を中国に先駆け、意志を持って日本に造営、実現したのではないでしょうか。705年に則天武后が退き中国は唐の国号に戻されました。その後の時代の平城京や平安京が唐の長安を参考に京域の北側に宮殿を造営したのは当然のことでしょう。

②貨幣の流通(富本銭の発行)

藤原宮跡からも富本銭が出土しています。飛鳥池工房遺跡から富本銭、富本銭鋳造の鋳型(いがた)や鋳棹(いざお)などが出土し、また『日本書紀』の683年の記事に「今より・・・銅銭を用いよ」と記されています。市場取引において、基準となる通貨を初めて国内で発行して公正な流通を促したのも7世紀の終わりころからです。国内で発行した通貨を流通させる試みも、新しい国家へ成長する大きな一歩でした。

③法の整備(大宝律令の制定)

飛鳥時代は法治国家として、徐々に体裁を整えていく時代です。まず、聖徳太子により603年に「冠位十二階」が始まり、604年には「17条の憲法」が制定されました。乙巳の変後の646年に「改新の詔(みことのり)」が孝徳天皇より出され、668年に天智天皇が「近江令」を制定します。681年に天武天皇が「飛鳥浄御原令」の編纂を命じ、689年に持統天皇が「飛鳥浄御原令」を施行しました。そして刑部親王(おさかべしんのう)や藤原の不比等らにより「大宝律令」の編纂が完了し、藤原宮にて701年に「大宝律令」が制定されたのです。唐の律令を参考に、飛鳥浄御原令の問題点をふまえ編纂されたと考えられます。「大宝律令」は、わが国ではじめて刑法的な「律」と行政法的な「令」がそろった律令で、この律令の完成をもって法治国家の体制が完成したのでした。

「文物の儀、是に備われり」…大宝元日の朝賀においての文武天皇の言葉です。

(2)世界遺産登録推薦における構成資産候補

この時代に該当する世界遺産登録推薦における構成資産候補は、下記①~⑥の遺跡で、宮内庁が管理する陵墓の天武持統天皇陵以外はすべて国の史跡に指定されています。

①藤原宮跡(特別史跡)、②大官大寺跡(国史跡)、③本薬師寺跡(特別史跡)、④天武持統天皇陵(陵墓)、⑤高松塚古墳(特別史跡)、⑥キトラ古墳(特別史跡)

どの遺跡も調査時の記録や地下にある遺跡の痕跡や証拠などをどのように見せることができるかと言う情報の可視化の課題を抱えていると思います。奈良まほろばソムリエの会のメンバーのように歴史や遺跡に関心の高い方々は、想像や知識により見えないものを心や頭で眺めることができると思いますが、一般の方々にはもっと分かり易く見せる工夫をしていかなければならないと思います。

(3)わたしの最も身近な構成資産候補「高松塚古墳」

現在、古都飛鳥保存財団に勤め、シフトにより週に数回「高松塚壁画館」で働いています。わたしの最も身近な構成資産候補が高松塚古墳なのです。高松塚古墳の築造は7世紀末~8世紀初頭と推定されます。ちょうど藤原京の時代に相当します。石槨の内壁に、とても芸術的な壁画が描かれていたことで一躍有名になりました。高松塚壁画館では日本画家達が描いた模写壁画を常時公開していますが、修復施設内の国宝の実物の壁画は年に4回だけの公開です。その国宝壁画を常時公開できるような施設の建設が計画されています。

さて、奈良まほろばソムリエの会の方ならよくご存じの高松塚壁画についてお話します。

東西各8名の人物全員と四神は南の出口(閉塞石)の方角に歩いています。その並びを想いおこしてください。例えば右側の壁=東壁の男子の4名を絵の並び通りに平面的に表現して、わたしたちは説明します。

「一番右が鞄を首から架け、次に蓋(きぬがさ)を持ち、次が鞄を首から架け、一番左が大刀を持つ」

しかし、絵を眺めると、1番目と2番目の男子は横並び、3番目と4番目の男子も横並びになって2列縦隊で歩いていることがわかります。西壁も同じで、人物たちは東壁も西壁も2列縦隊で南へ行進している絵になり、平面的な壁絵がものすごく立体的に見えてきます。

東壁男子のうしろを青龍が追いかけ、そのうしろを女子がついて歩きます。東壁女子に関しては右から2番目の女性が隊列をくずして払子を持つ女性に話しかけているような気がします。西壁男子のうしろに白虎が並んで、そのうしろに女子が歩きますが、如意を持った女性がうしろに割り込んで3列になっています。女子たちは振り返ったり、談笑したり、列を乱したりと緊張しているのか気ままなのか乱れたしぐさが伺えます。当時の生きざまが垣間見える気がします。

もし真ん中で横たわっている被葬者が足を起点に立ち上がって歩くとすると、先頭が朱雀で次に被葬者で少し離れてうしろに玄武が並ぶ1列ができます。東壁2列縦隊、真ん中は被葬者の1列、西壁2列縦隊の合計5列の隊列が南に行進する姿が立体的に見えてきます。立体模型(フィギュア)で5列の隊列を並べるのも面白いですね。ひとつ解説を加えると、頭頂部が水平に揃った構図のことを「イソケファリ」の構図と呼びます。このイソケファリの構図によって視覚的には平面的に見えているのかもしれません。ただ、東壁女子群像だけはイソケファリの構図ではなく頭頂部がバラバラでより自由で立体的な構図なのです。東壁女子群像は「飛鳥美人」と称されるだけあって、他よりも生き生きとした構図になっているのも興味深いですね。

この高松塚古墳壁画には専門家だけではなく一般の方々にもささる話題がたくさんあります。人物たちの姿や服装=ファッションの話。人物の持ち物=娯楽の話。描かれた星宿図と四神=占いなどの話。星宿図や日像、月像など=天文のお話。描いた画師=美術史の話。描いた時代背景の話題など謎めいたお話など…歴史的なことだけでなく、いろんな分野それぞれの得意の話題のネタが多く残されているのです。

「飛鳥・藤原の宮都」の審査まで1年を切りました。来年、2026年7月19日~7月29日開催予定の世界遺産委員会(韓国、釜山)で審議されます。その審議本番に向けてICOMOSの調査前には文化庁のリハーサルが何回も現地で行われました。そして9月上旬にICOMOSの現地調査が実施されました。ICOMOSに対しては、登録への評価基準や資産の真正性や保全を中心に文化庁や自治体の専門家が対応されています。

わたしたちは行政でもなく専門家でもありませんが、奈良県内の世界遺産においては、「ホストコミュニティー」を形成する一員と言えます。歴史的または文化財的な側面だけでなく、多様な切り口で他の国や他の県の方々をお迎えしたいと改めて思いました。

(広報グループ 福岡 康浩)

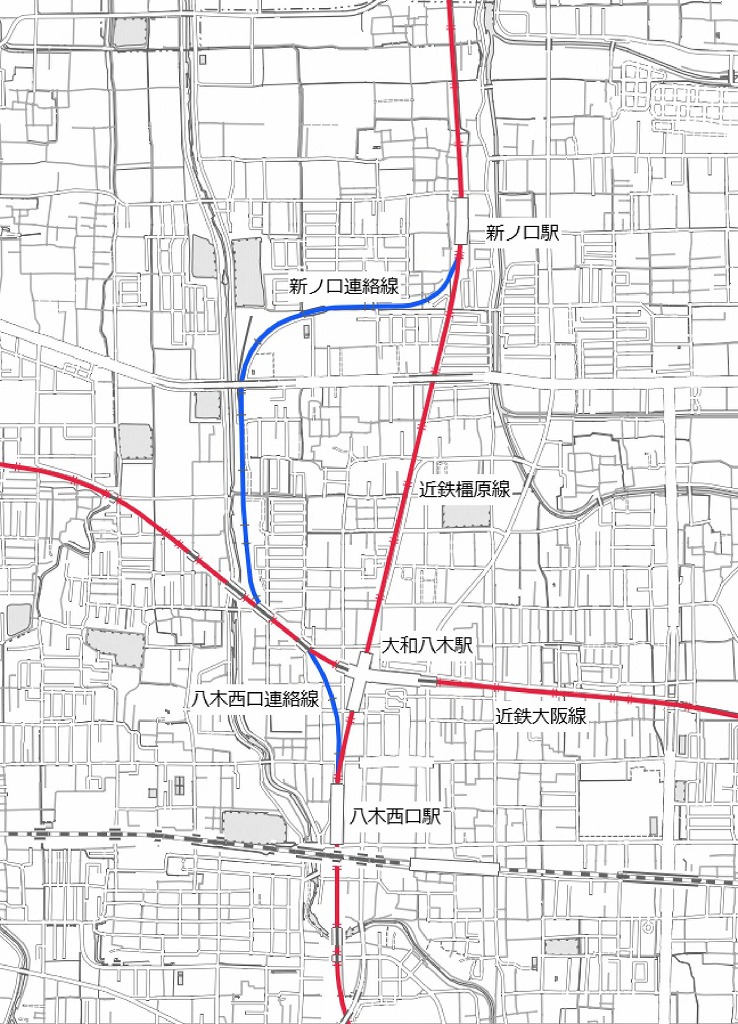

シリーズ鉄道 近鉄電車の「ナニコレ」

JRを除けば日本一長い営業路線距離(501.1km)を誇る近鉄電車。その路線網は、合併・吸収などの様々な歴史を経て、現在に至っています。そのため、他の私鉄に比べて、いくつもの異なる規格の路線があり、それらをつなぐ設備や工夫があちこちに見られます。今回はふだん何気なく利用していると気づきにくい、これら近鉄電車の「ナニコレ」をご紹介します。

田原本連絡線

近鉄の路線図を見ると「田原本線」は他のどの路線ともつながっていません。(“新王寺”と“王寺”、“西田原本”と“田原本”は少し離れた別の駅です)これは元々大和鉄道という別会社の路線を近鉄が吸収したことによるものです。しかし「田原本線」内には車庫や修理工場はありません。そのため、“西田原本駅”の北側に「橿原線」とつながる連絡線があり、ここを通って西大寺車庫との行き来をしています。普段は一般客が乗車できる列車は走っていませんが、以前にはイベント列車が運行されたことがあります。

ちなみに「田原本線」は北葛城郡/王寺町・河合町・広陵町、磯城郡/三宅町・田原本町と全線郡部のみを通る、都市近郊では珍しい路線です。

新ノ口連絡線

「橿原線」の“新ノ口駅”の南側で西側に分かれる線路。これは“大和八木駅”で上下に交差する「大阪線」と「橿原線」をつなぐため連絡線で“大和八木駅”の西側で高架の「大阪線」とつながります。1967年のこの連絡線の開通で、京都から伊勢志摩方面への特急が乗り換えることなく直通できるようになりました。ただし、ここを通るには特急に乗るしか方法がありません。

八木西口連絡線

合併・吸収などが要因で、近鉄には線路の幅や、集電方法が異なる路線があります。「大阪線・奈良線・橿原線」等は、線路幅が1435㎜、これは新幹線や阪急・阪神・京阪と同じで「標準軌」と呼ばれています。それに対し「南大阪線・吉野線」系統は1067㎜、JRの在来線や南海などと同じ幅で「狭軌」と呼ばれています。(以前、三重県内の「四日市あすなろう鉄道」や「三岐鉄道北勢線」が近鉄だったころはもっと狭い762㎜の軌間もありました)

当然、使う車両も異なるため、両線が接続する“橿原神宮前駅”では「橿原線」(大和八木方面)から「吉野線」(飛鳥・吉野方面)への電車は直通することができず、必ず乗換が必要になります。

ただし、「南大阪線・吉野線」の車両も、大規模の検査や修理は「大阪線」内の“五位堂検修車庫”で行います。そのため、以前の紙発行の「ソムリエの風・33号」にも書きましたが“橿原神宮前駅”の構内には狭軌用の台車(車輪とモーターが付いた走行装置、1両に2台設置)を標準軌の仮台車に付け替える設備があります。

「ソムリエの風 33号」(ここから参照できます)

しかし仮台車では自力走行することができないので、“橿原神宮前”から“五位堂”まで専用の電車(電動貨車と言います)に前後を挟まれて回送されます。この際に通過するのが、“八木西口駅”の北側で、西側に分岐して“大和八木駅”西側で「大阪線」につながる線路。これも一般の営業車両は通りません。

※五位堂への回送電車は運行日時がわからないので撮影困難。そこで既存のブログをお借りしました。こんなイメージで回送します。

南大阪線車両の五位堂への回送 (鉄道ブログ:2nd Train より)

橿原神宮前駅1番ホーム

その“橿原神宮前駅”での「橿原線」から「吉野線」方面への乗り換えは通常、地下道を通っていく必要がありますが、実は京都行特急が発着する1番線の向かい側、番号のないホームのレール幅は狭軌の1067㎜、そのためVIP等の利用時には、ここに吉野方面行きが乗入れして、目の前で乗換ができます。

「橿原神宮前駅 構内図」 (近鉄のhpより)

フリーゲージトレインの検討

この乗換の不便さを解消する方法はないか?根本的な方法は「改軌」です。文字通り、1067㎜の「南大阪線」の線路幅を1435㎜に変えてしまうことです。

過去に近鉄では、それまで1067㎜だった「名古屋線」を1435㎜に改軌した歴史があります。(昭和34年(1959年):改軌準備中に発生した伊勢湾台風の被災をきっかけに前倒しで実施)これにより、名阪特急の直通が実現しました。しかし、現在では「南大阪線」を何日も運休しての工事は不可能。そこで検討されているのが「フリーゲージトレイン」です。

これは線路の幅に合わせて、台車の車輪幅を変えることができる機能で、元々はJRで新幹線から在来線への直通のため開発が進められていましたが、台車の構造が複雑で新幹線の高速走行での安全性に問題があり実用化を断念しましたが、近鉄は新幹線ほど高速でないため引き続き検討を進めています。

「フリーゲージトレイン」 (近鉄のプレスリリース:2018/5/15)

東生駒連絡線

もう一つ、規格が異なる路線は「けいはんな線」(“長田‐学研奈良登美ヶ丘”)です。線路幅は1435㎜ですが、直通する大阪メトロ中央線の規格に合わせて、屋根上に電気をとるためのパンタグラフがなく(その分トンネルが小さくでき工事費が安くなる)、台車に取り付けた装置で線路横に設置された設備(三番目のレールという意味で“第三軌条”と言います)から集電します。

「けいはんな線」の車両の検査・修理もやはり“五位堂検修車庫”で行います。パンタグラフがないので、当然自力での回送はできない(ちなみに電圧も奈良線等の1500Vに対し、けいはんな線は大阪メトロに合わせて750Vと異なります)ので、「奈良線」“東生駒駅”東側の連絡線経由で、電動貨車に挟まれて“東生駒-西大寺-八木西口-五位堂”へと回送されます。

直通のための集電装置の開発

上記課題に対しても、近鉄では万博会場と同じ“夢洲”への各線からの直通(“生駒駅”付近で接続)を目指して両方の集電方法に対応できる技術開発を進めています。

「直通できる集電装置の開発」 (近鉄のプレスリリース:2022/5/23)

今回は、ちょっとマニアックなテーマだったかもしれませんが、奈良になくてはならない「近鉄電車」のこれからに大きな期待をしていきたいと思います。(広報グループ 小林誠一)

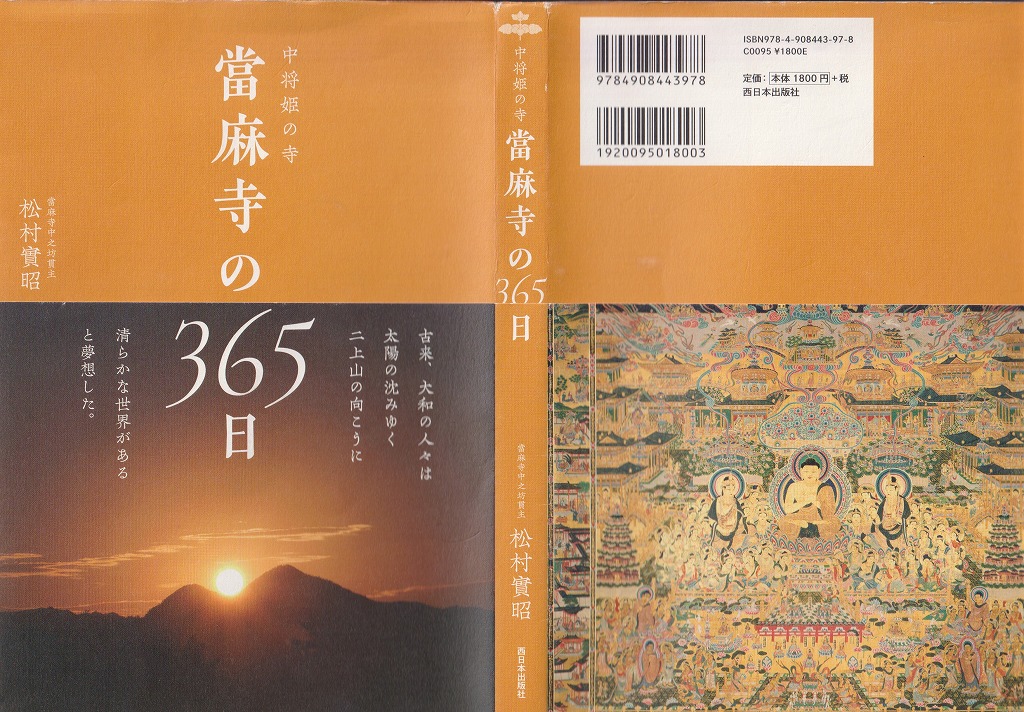

おすすめの本

當麻寺中之坊貫主 松村實昭著「當麻寺の365日」

西日本出版社 1800円+税

西日本出版社の「お寺の365日」シリーズは若手僧侶のリレー形式により執筆が引き継がれており、本著「當麻寺の365日」は「興福寺の365日」の辻妙俊師からバトンを受け継ぎ、2025年4月に初刊発刊。

本著「まえがき」にあるように、「當麻寺」は非常にわかりにくいお寺です。練供養などの行事が有名な當麻寺は、中将姫のゆかりとして、姫の織り上げた曼荼羅をご本尊とする、本堂や金堂を守る塔頭は浄土宗と真言宗の2つの宗派が両立し行事においてもそれぞれの役割を果たしている、など、普通のお寺とはかなり違っています。

本著は、真言宗系の塔頭「中之坊」の貫主が真言系の勤行や季節の行事を中心に當麻寺中之坊の日常を語りつつ、2つの宗派の役割についても解説を加えていて、當麻寺への理解が深まる好著です。松村貫主の目線で、先代の父松村實秀師や祖父松村實照師の思い出とともに、中将姫への畏敬が随所で語られ、興味を惹く内容となっています。

特に「當麻曼荼羅」の絵解きの再開に関する逸話や、役行者が伝えた板状の「陀羅尼助」の製法など、現役僧侶ならではの當麻寺の秘密が詰まった秀作で、知らなかった行事には行ってみたいと思わせる本です。

(広報グループ 今中奈穂)

編集後記

関西万博2025もいよいよこの10月13日をもって閉幕となります。みなさん一度は訪れ、満喫されましたか?やはり歳を重ねるとシニア族には大変だったかもしれません。

季節はいよいよ10月に入り秋が訪れようとしています。本格的な紅葉はまだまだ11月に入らないと奈良でも楽しめませんが、日頃外に出られない方も、久しぶりに出かけて秋を楽しみましょう。

ソムリエの風49号も「奈良まほろばソムリエ奮戦記」、「みんなのページ」と個人、各グループの活動報告も充実してきました。今号からは来年の大河ドラマ「豊臣兄弟!」を見据え、広報グループの藤田さんによるシリーズ「豊臣秀長」を掲載し始めます(3回予定)、ぜひお読みください。広報紙「ソムリエの風」も次号で50号を迎えます。なにか記念掲載をしないといけませんね。考えましょう。次回50号は2026年2月発行予定です。

(広報編集者)東・礒兼・井原・今中・風間・柏尾・佳山・窪田・小林(誠)・阪本・島田・中村・野原・廣岡・福岡・二上・藤崎(俊)・藤田・松原・松森・吉川