王龍寺磨崖仏

皆さんは奈良市西郊にある王龍寺をご存じでしょうか。

この寺には南北朝時代の珍しい磨崖仏があります。

この磨崖仏は以前近鉄奈良駅にあった「ならなら館」にレリーフがありましたが、この館は閉館になっていしまいました。

以前から一度実物を拝観したいと思っていましたが、幸い昨日お目にかかることが出来ました。

この日は本来は、友の会の会報誌「ソムリエの風」が今回古事記特集をするので、それに投稿をするため取材に出掛けました。

投稿の題は「長髄彦の最後」で、その終焉の地を探しに行ったのですが、墓の石碑はなく長髄彦の本拠地であった場所に石碑が立っているのを見つけました。

さらに、金の鵄伝説の神武天皇聖蹟も見てきました。

場所は生駒市の白庭台です。白庭台は今は大きな住宅団地ですが、その中にまだ以前からの農村地が残っていて、ため池の土手にありました。

長髄彦はおそらくこの地域を中心として、北は交野市の岩船あたりから富雄川周辺、南は矢田山丘陵一帯に本拠を持つ有力な先住民族の首長で古代豪族であったのでしょう。

神武天皇の聖蹟は富雄川から少し東の山の中に入ったところにあります。

聖蹟碑の裏には「神武天皇行軍ヲ率イテ長髄彦ノ軍ヲ御討伐アラセラレタル時ニ金鵄ノ瑞ヲ得サセ給ヒシニ因リ時人其ノ地ヲ鵄邑トセリ」とある

前置きが長くなりましたが、帰りに飛鳥カントリーゴルフ場を抜けようと走っているとき、以前から一度行ってみたいと思っていた「王龍寺」のことを思い出しました。

場所は見当がついていましたので、すぐに寺に到着しました。

山門への進入路には「石仏観音岩屋大黒天王龍寺」の碑が立つ

東に開いた山門の前は広く駐車スペースも十分あります。山門の両脚には立派な書体の板の表示板が懸り黄檗宗寺の雰囲気が出ている。

山門から中は鬱蒼とした木々が茂りいきなり山寺の様子です。門をくぐると長い急な階段があり見上げるような高さに本堂が奥まっています。

王龍寺については奈良検定テキストには記述はありませんが、副読本的な存在である「奈良県の歴史散歩」には詳しく紹介されています。

この寺は奈良市と生駒市の境にあって交通の便は悪く、路線バスもありません。

「奈良県の歴史散歩」によりますと

寺の正式名称は「黄檗宗海龍山王龍寺」で聖武天皇勅願寺と伝えられ僧坊千軒と言われるほど栄えたそうですが、後に兵火により廃絶したのを大和郡山藩の本田氏により黄檗宗の寺として再興されたようです。

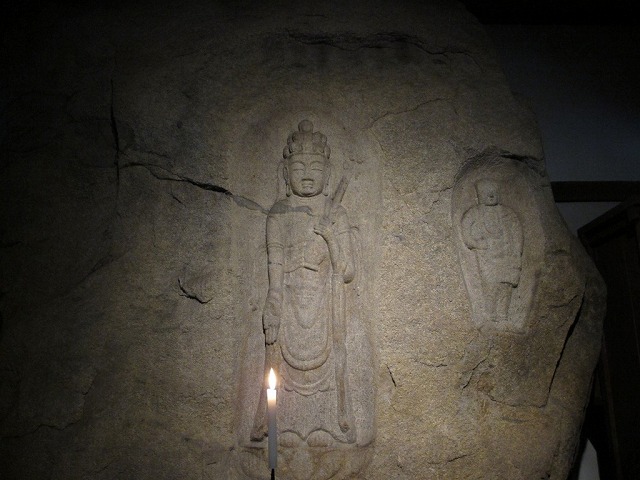

この寺のご本尊が巨石に刻まれた高さ2mを越える11面観音立像で1336年の記銘があります。右側には高さ1mの不動明王が刻まれており、1469年の記銘があります。

真っ暗な本堂奥にロウソク一本に照らし出された石仏観音立像と不動明王像

11面観音様は頭上面から足元の蓮華座まで浮き彫りにされ、すらっとした容態で大変優しい慈愛に満ちたお顔をされています。兵火に会われた割には両像とも美しく、大事に守り伝えてこられたようです。

初めにも書きましたように一度訪ねてみたかった磨崖仏ですが、この寺に関する資料があまりなく、たぶん公開されていない寺だと勝手に決めつけていました。ましてや磨崖仏などは到底拝観できないと思っていたのです。

例えばこの寺には県の指定文化財にもなるほどのヤマモモの巨樹があるのですが、この実を賓客に出してもてなしたということを聞いていましたので、なおさら難しいとも思っていました。

ところが、やはり当たって砕けろと言いますか、訪ねてみるものです。

本堂の前まではだれでもいけますが、扉には鍵がかかっていて、格子から中を伺いますが祭壇が見えるだけで本尊は全く見えません。たぶん祭壇の奥に磨崖仏があると思うのですが。

あきらめて帰ろうかと思っていましたが、せっかくですから境内を見て回っていましたら、例のヤマモモの大木がありました。

その奥にこの寺の住職のお住まいがあって玄関は閉ざされています。あたりは物音一つ無く静まり返っています。幸いインターホーンがあって思案の末押してみました。

応答はありません。しかし耳を澄ますとかすかに廊下を歩く音がしました。思い切って玄関の引き戸に手をかけると鍵がかかっていなくて開きました。するとその奥からこの寺の若奥様でしょうか、女性が出てかられました。不躾で失礼千万ながらご本尊様を拝ませていただきたい旨を申し出ますと、あっさりと了解され(あまりにこやかではありません)わざわざ本堂まで鍵を開けに行って下さいました。そして中に招き入れて頂き拝観することが出来たのです。

このようなことではからずも念願の磨崖仏が拝観でき大変うれしい思いをしました。

ちなみにこの慈愛あふれる優雅で美しい磨崖仏は大和の石仏の中でも随一と言えるほど見事なものであると「歴史散歩」では紹介しています。

もしまだご覧になってない方は是非一度拝観鑑賞されてはいかがでしょうか。

奈良まほろばソムリエ友の会 小北博孝