女性グループ(ソムリエンヌ)活動報告「筋違道と三宅古墳群―ミヤケの夜明け―」

6月3日(土)、梅雨入り前の爽やかな青空のもと、近鉄橿原線結崎駅前に集合しました。

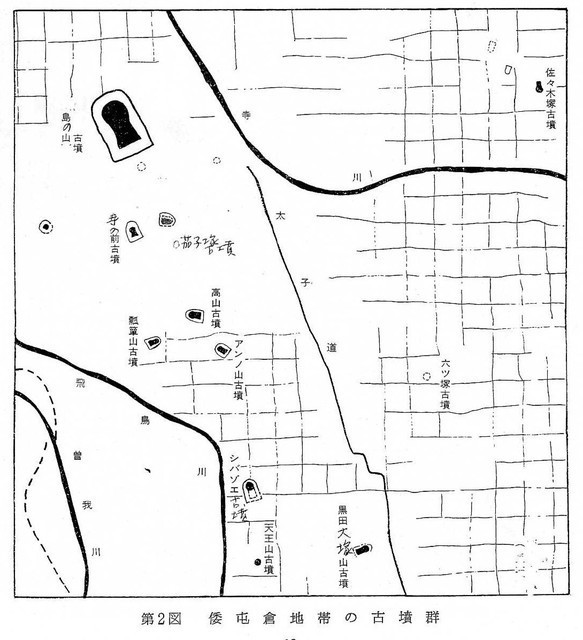

結崎駅から西に1㎞余りの糸井神社から、筋違道(太子道)を南へ黒田大塚古墳まで歩き、午後は太子道の西側にあたる三宅古墳群を訪ねながら北上するコースです。

案内は、このツアーを企画・準備して下さった寺田麻美さんです。また、三宅町ボランティアガイドの寺田良清さんも同行して下さり、こちらからも丁寧な説明を頂きました。

【行程】

近鉄結崎駅―糸井神社―≪筋違道≫―黒田大塚古墳(昼食)―天王塚古墳―芝ぞえ古墳―瓢箪山古墳―アンノ山古墳―高山古墳―茄子塚古墳―寺の前古墳―島の山古墳―比売久波神社―近鉄結崎駅

『万葉集』に詠われ、『日本書紀』にも登場するあざさが見頃を迎えていました。

初夏から初秋にかけて咲く水草ですが、準絶滅危惧種に指定されています。

糸井神社のご祭神は豊鋤入姫命とされていますが、社伝には機織り技術集団の神を祀ったとも伝えられています。

社名からも織物と関わっていたことが想像されます。

この地域は、飛鳥川や寺川などが大和川に注ぐ低湿地の穀倉地帯でありながら、後背の山地が深くないので、日照りが続くと深刻な水不足に悩まされていました。

糸井神社に奉納された絵馬には、雨乞いのためのものもありました。上の雨乞いなもで踊りの絵馬では太鼓をたたき、村人がお揃いの衣装で踊っています。

また、池にお寺の鐘を放り込む様子を描いた絵馬もありました。これは他所の雨乞いでも見られた行為のようです。

糸井神社以外にも、太子道沿いの伴堂杵築神社や屏風杵築神社に、おかげ踊りやおかげ参りなどの絵馬が奉納されていました。

太子道沿いには桑の木があって、赤く色づいていました。食べられるのは黒くなってきた実ですが、甘酸っぱくて、ちょっと病み付きになってしまいました。

ところで、太子道は、聖徳太子が斑鳩と飛鳥を往来した道との伝承があり、条里制の地割りに北から西に約20度振れているので、筋違道とも呼ばれています。

この太子道建設に、秦氏が関わったのではないかと考える研究者もいます。

私たちが最後に訪れた「比売久波(ひめくわ)神社」は桑の葉を祭神としていますし、糸井神社の存在と言い、養蚕や機織りに関係の深かった秦氏が関係していたとしても不思議ではありません。

忍性(1217~1303)は三宅町屏風の生まれで、叡尊の弟子となり、ハンセン病患者等のために北山十八間戸を創設するなど、慈善救済事業に精進した高僧です。

平成13年に、太子道沿いに誕生の地の石碑が建てられました。

石碑の前で、三宅町ボランティアガイドの会長森内さんとそのお嬢さんが、忍性の生涯を描いた紙芝居を上演して下さいました。絵もとても上手で、楽しく聞かせていただきました。

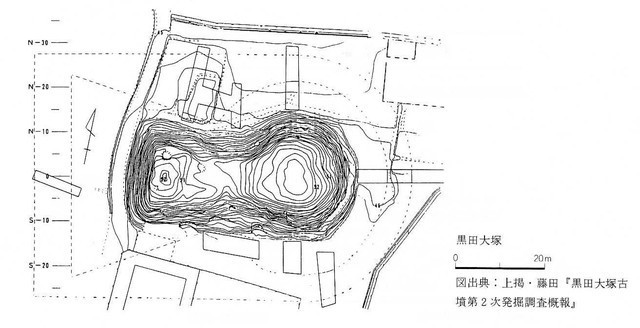

昼食は、三宅町伴堂の「やまぐち 菜彩(さいさい)」で予約しておいたお弁当を、近鉄田原本線黒田駅近くの黒田大塚古墳でいただきました。

お肉系orお魚系かが選べます。写真のサイズで500円、もう一回り小さいレディスサイズが440円で、おかずが充実していて美味しい、イチ押しのお弁当です。

午後は、黒田大塚古墳(所在は田原本町)から古墳巡りを開始しました。

飛鳥川と寺川にはさまれた標高45~50mほどの沖積地に古墳が点在しているので、道も平坦で歩きやすく、田園風景を楽しむことができました。

『和名類聚抄』に見える「城下郡三宅郷」が現在の三宅町一帯であり、三宅郷には大和朝廷の大王の直轄地「倭屯倉」が置かれていたと考えられています。

現在17基からなる三宅古墳群は、ほとんどが小規模ながら前方後円墳が8基で、その割合が高いことが特徴です。

被葬者については、倭屯倉と何らかの関係があった人物たちと考えられています。

6世紀前半頃の前方後円墳で、奈良県史跡に指定されています。

よく整備されていて、墳丘上に上ることもできましたが、著しく削平されています。復元(上図の点線部分)では墳丘全長70mですが、現在の全長は約55mです。

円筒形、朝顔形などの埴輪や木製品が出土しています。

現在は直径16mの円墳ですが、築造時期などは不明です。

芝ぞえ古墳は上部を大きく削平されて、現在は畑地になっています。

現在は直径約30mの不整円形で、前方後円墳の後円部かとも考えられているものの、詳しいことはわかっていません。

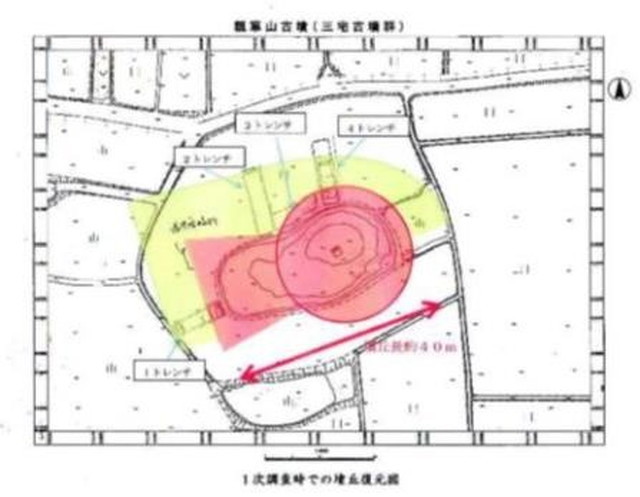

瓢箪山古墳は前方後円墳でありながら削平が大きいために、現在は墳丘全長35mの細長い楕円形になっています。

草をかきわけて上ることができました。上に祠があります。

瓢箪山古墳は、近年、三宅町として初の学術調査が行われた古墳です。

特に第2次調査では、女性の人物埴輪や犬の埴輪が出土しました。

調査の結果、築造時期が6世紀前半に絞られるとともに、墳丘全長約40mの上図のような姿であることがわかりました。

他の古墳についても三宅町が順次調査をしていく予定とはいえ、全ての古墳が調査対象となっているわけではありません。実態把握と保存のためにも、調査が広く進むことが望まれます。

アンノ山古墳は、現在墳丘全長40.5mの盾形になっており、わずかに後円部の丸みが前方後円墳の形を残しています。

築造時期等、詳しいことはわかっていません。

周濠だったと思われる所は田んぼになっていて、田植えをされていました。

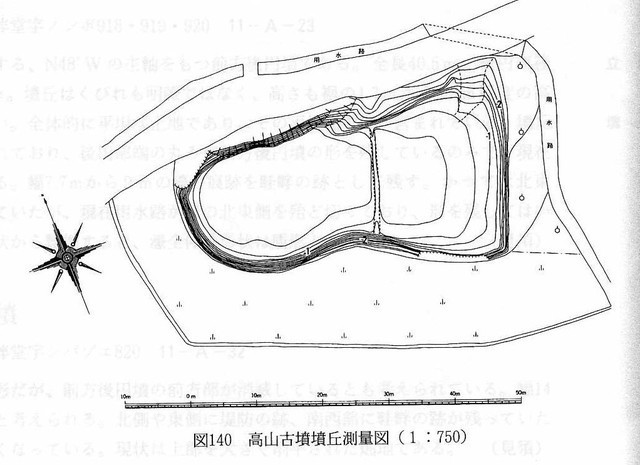

高山古墳は北側が町道で削られているものの、三宅町内では唯一前方後円形を残しています。

しかし、柵越しにしか見られず、木も茂っているので全体の形は確認できませんでした。

墳丘全長51m。5世紀末の築造と推定されています。

周囲はすっかり田畑になっており、直径18mの墳丘が残っているだけなので、円墳か前方後円墳かもわかっていません。

出土した須恵器から、5世紀後半から6世紀初頭の築造と考えられています。

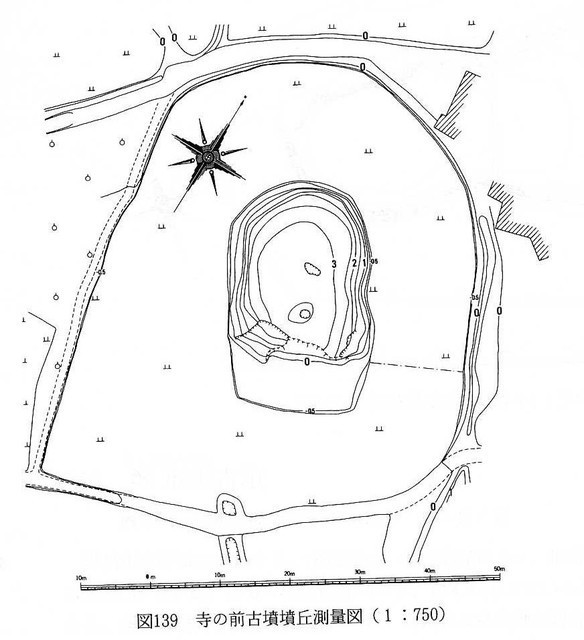

寺の前古墳も削平のため楕円形になっていますが、前方後円墳です。現在の墳丘全長は34m。

円筒埴輪片や家形埴輪片が出土しており、6世紀初頭の築造と考えられます。

明治初期に盗掘にあった際の記録によれば、花崗岩の石室に凝灰岩の石棺があり、冑も発見されていたとあります。

三宅古墳群の中では最も北に位置し(所在は川西町)、墳丘全長190mの巨大前方後円墳で、国史跡です。

今回訪ねた古墳群の中で、唯一水をたたえた周濠をもつ、別格の大きさの古墳でした。

約2500の玉類、150近くの緑色凝灰岩製の腕飾類が出土したことで有名です。

被葬者は女性司祭者であった可能性が高いとされていますが、具体的には絞られていません。

4世紀末から5世紀初頭の築造だと考えられています。

島の山古墳のすぐ横にある比売久波神社では、島の山古墳の石棺の天井石が、敷石として転用されています。

比売久波神社を最後に、太子道&三宅古墳群を巡る行程を終えました。

三宅町は面積4.06㎢の、奈良県で最も狭い市町村とのことですが、条里制の地割も残っており、今回は訪問できなかった所も含めて、古代の大和が凝縮されている地域であると感じました。

今後、多くの方達がこちらを訪問され、またさらに遺跡調査などが進められることを期待いたします。

最後になりましたが、お世話になりました三宅町ボランティアガイドの森内さん、寺田さんにお礼申し上げます。

文 女性グループ 岡村幸子

写真 同 岡村幸子 道崎美幸 寺田麻美