記紀万葉サークル4月例会「春の木津川べりを行く」

4月14日(土)参加者17名

主な見どころを二つに絞り、歩行距離も6km強とやや短めの設定となったため、集合時間(JR奈良駅)は10時30分、解散時間は16時頃と余裕のある行程であった。

(当日の行程)

JR上狛駅―高麗寺跡―ふるさとミュージアム山城―JR上狛駅―JR加茂駅―恭仁宮(山城国分寺)跡―JR加茂駅(解散)

高麗寺跡

欽明天皇の26年(565)、日本書紀に「高麗の人が帰化してきたので、山背国に住まわせた。今の山村(木津川市か)の高麗人の先祖である」とある。これら高麗人と寺院の関係は必ずしも明らかではないが、他氏族との関係も伝わらない。飛鳥寺や川原寺と同笵の瓦が出土しており7世紀初め頃の創建と見られ、平安時代後期まで存続したらしい。寺域の北方で建立氏族の居館と思しき建物遺構が発見されている。伽藍は、法起寺式と言われるが、年代的にも法起寺との関係は認め難い。

現在木津川市による基壇の復原工事が進行中で、発掘時の塔などの瓦積み基壇、舎利孔の穿たれた塔心礎などは全て地中に埋め戻されている。

ふるさとミュージアム山城(府立山城郷土資料館)

高麗寺の東方、徒歩10分程のところ。南山城における旧石器時代~古墳時代の考古資料、恭仁京域の図や山城国分寺のジオラマを見学できる。

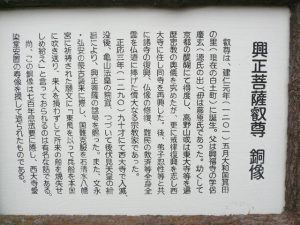

恭仁宮(山城国分寺)跡

恭仁京が都であったのは740年から744年にかけて足掛け5年の短い時期であった。744年に難波宮遷都が行われたため、恭仁京はおろか恭仁宮も未完成のまま放置されてしまったと思われる。743年に平城宮から移転された大極殿は746年、山城国分寺に施入された。現在当時を偲ぶことが出来るのは、大極殿(国分寺金堂)跡の土壇と僅かに残る礎石、それに国分寺七重塔跡の巨大な礎石のみである。大極殿跡に舞う八重桜の花びらと礎石の対照が印象的であった。

(文と写真) 記紀万葉サークル 田中昌弘