保存継承グループ 明日香村:飛鳥寺の「花会式」見学記

日本最古の仏像「飛鳥大仏」をまつる飛鳥寺で、お釈迦様の誕生をお祝いする「花会式」(灌仏会・花まつり)が4月8日に行われました。この日は各地のお寺で花会式が執り行われますが、日本で最初に花会式が行われたのは同寺とされます。

飛鳥寺は推古4年(596年)、日本に伝えられた仏教を保護した蘇我馬子の発願により国内初の本格的な寺院として建立されました。本尊の釈迦如来坐像(重要文化財)は推古17年(605年)、鞍作止利による銅造丈六(一丈六尺)仏で、飛鳥大仏の名で親しまれてきました。鎌倉時代、建久7年(1196年)の火災で伽藍の大半が焼失し、現在の本堂は江戸時代に再建されたものです。

4月8日朝は雨も相当降りましたが、午後2時の法要が始まるころは、春の日差しが降り注ぐ素晴らしい天候となりました。

境内の入り口には花会式の看板も取り付けられていました。

境内では、お寺の方による甘茶のふるまいがありました。

本尊の釈迦如来坐像前には花会式の準備が整っていました。

本堂の前では、釈迦誕生仏に甘茶をかけることができました。

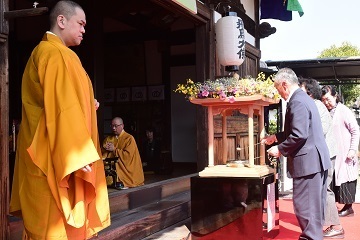

午後2時から花会式法要が行われています。

本堂内で読経が続く中、招待の方々が釈迦誕生仏に甘茶をかける灌沐(かんもく)が行われています。

続いて一般参列者の釈迦誕生仏への灌沐が行われます。

堂内では僧侶による散華(さんげ)が行われます。

法要の後は、特別講演で「大仏様の履歴書」と題して大阪大学文学研究科の藤岡穣教授の講演が行われました。

平成25年から28年にかけて飛鳥大仏の蛍光X線による青銅の組成分析が行われ、体部は火災後の補修によるものとみられるが、面部と右手は当初材と推定されるということです。

花会式は午後4時には無事終了、1時間の講演も含め、大仏様の前で貴重な体験をすることができました。

今回の花会式は、満開の桜の下で行われ、時折吹く明日香風に乗って桜の花吹雪が舞い散り、お釈迦様のご加護をひしひしと感じ取ることができました。

文・写真 保存継承グループ 橋詰輝己