保存継承グループ 五條市西吉野町:波宝神社の「岳祭り」見学記

五條市西吉野町夜中(よなか)の標高614㍍の銀峯山(ぎんぽうさん)山頂に鎮座する波宝(はほう)神社。平安時代に延喜式内社とされた由緒をもち、1672年(寛文12年)建立の本殿は珍しい連棟社殿で、県文化財に指定されています。秋の例大祭「岳(だけ)祭り」は毎年9月の第2日曜に行われていて、今年は8日、心配された台風の影響もなく、快晴の下、賑やかに執り行われました。

本殿は一間社春日造、檜皮葺が二棟接続した連棟社殿形式。祭神は住吉大神と神功皇后

本殿に供えられたお神酒、餅、野菜など。本殿の障壁には祭神の神功皇后の伝承に関係する日食図、住吉大神にまつわる波の絵が描かれています

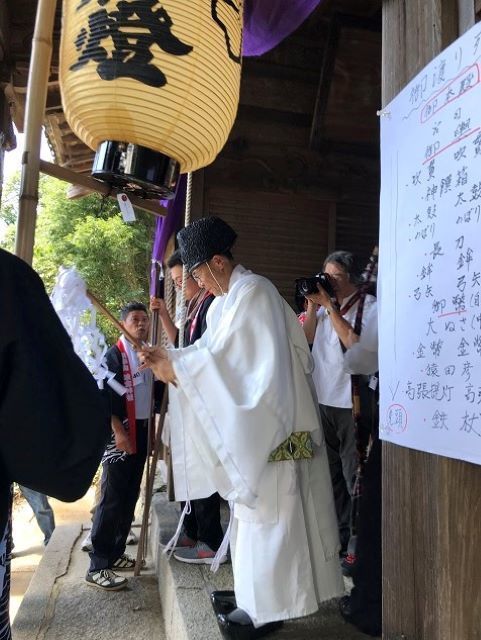

午後1時、本殿前の割拝殿周辺に関係者が集まり、植原啓勝宮司のお祓いを受け、お渡りがスタート

中心になる神輿渡御は40年余り中断していましたが、2017年(平成29年)に氏子役員、青年団員らが復活させ、今年で3回目となります。鉄杖、高張提灯や“御幣さん”を持つ各自治会長、主役の神輿2台などが続き、最後尾は植原宮司です。

担ぎ手も大うちわを手にした人たちも「ワッショイ!ワッショイ!」「オーッ!」。神社を出発した神輿の後ろを家族らが続きます

本殿障壁の日食図の太陽、鶴などを描いた色鮮やかな“御幣さん”。地名の夜中は日食で夜のようになったことにちなんでいるとされます

江戸時代制作とされる神輿は大きい方が約30人、小さい方が約20人で担ぎます。担ぎ手は14地区の青年らが中心で、さらに西吉野町の県立五條高校賀名生(あのう)分校から先生2人、生徒8人、復活の際に神輿の担ぎ方を見学した縁で和歌山県橋本市の神社の青年7人が参加しておられるとのこと。背中に「祭」の文字、神社名と住吉大神にちなんだ波の図柄が入った揃いの法被は、復活時に西吉野町の柿関係の会社から寄贈されたものです。

境内を出た渡御行列は参道を南西に約200㍍下り、大鳥居前の広場で掛け声とともに、神輿2台を揺らしたり、高く上げるパフォーマンス。かつては神輿をぶつけ合い「けんか祭り」と呼ばれたことも

そうしている間に今年の当屋地区、平沼田(ひらんた)からの行列が合流

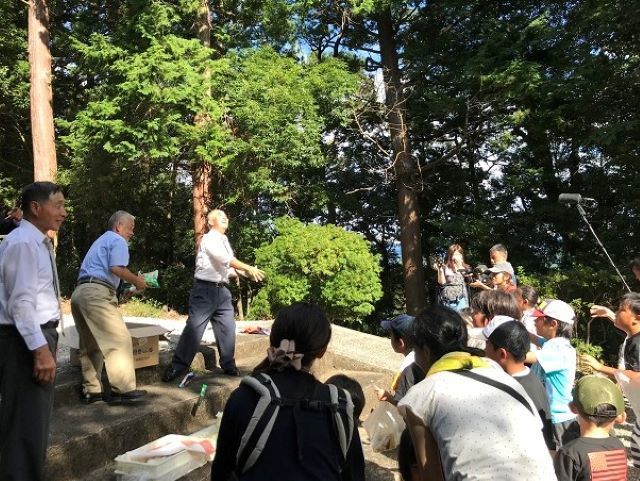

お渡りの総勢約180人でさらに南西に約400m進み、丘の上の御旅所で神事が行われました

神事が終わると、再び神社へ還御。神輿の担ぎ手は大鳥居前で再び気勢を上げた後、今度は上りの参道を経て境内に戻って最後の「ワッショイ!」

神輿が戻ると、氏子役員さんたちによるお餅まき。最前列は子供たち、その後ろが大人で、あちらこちらで歓声が沸き上がりました

前氏子総代の辰己博宣さん、現氏子総代の中前秀次さんのお話では、氏子さんたちは、柿・梅の生産農家や選果場関係の方が多く、平均年齢は47歳。農家人口は大きくは減っていないとのこと。若い世代は地区外に住んでいても、親世代の住む実家に通って、共に農業をされているケースも多いとか。

奈良県は柿の収穫量全国2位で、柿ハウス栽培では全国トップ。中でも五條市は自治体単位で収穫量全国1位。この実績が神輿復活の遠因になったのかもしれません。

お渡りの賑わいは、神社関係者の皆さんや、多くの地元の方々のご努力と熱意があってこそだと改めて感じました。神輿を担ぐお父さんたちを誇らしげに見ている子供たちが成人して岳祭りを継承してくれることを願いつつ、帰路につきました。

文・写真 保存継承グループ 石井宏子