保存継承グループ 奈良市:興福寺の「慈恩会(じおんね)」見学記

南都七大寺の古刹、世界遺産でもある法相宗大本山の興福寺と薬師寺では、1年交代で宗祖・慈恩大師の正忌日の11月13日に、法相宗の僧侶が一堂に会し忌日法要「慈恩会」が営まれます。今年は興福寺の仮講堂で開催されました。

慈恩大師(632-682)は中国・長安に生まれ、玄奘三蔵の弟子となり、唯識を体系づけ、教理を確立したことから、法相宗の初祖とされる高僧です。姓が尉遅(うっち)、名は窺基(きき)または基(き)と伝わります。

慈恩会は、天暦5年(951)興福寺第14世別当・空晴(こうじょう)の発願で始められ、明治44年(1911)に再興された重要な法会です。興福寺では、身の丈6尺5寸、顔は満月のごとく張り、両眼は雷光のごとく輝く偉丈夫だったと伝わる大師の立像が描かれた重要文化財「慈恩大師画像」の昭和模本を本尊の前に掲げて遺徳を称え、その前で論義問答が営まれます。

森鴎外は大正10年(1921)に興福寺の慈恩会に参列し、『本尊を隠す画像の尉達基は我よりわかく死にける男』と詠んでいます。

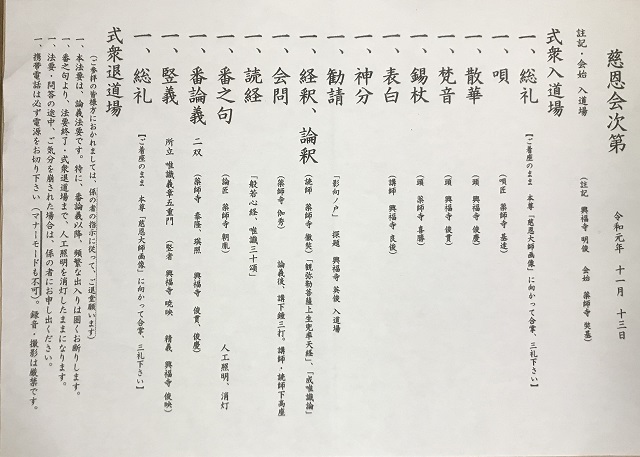

まず、本坊で行事に先立って「夢見の儀」と呼ばれる作法が行われ、春日明神より夢中で論題を授かるとされ、夜には仮講堂で論義法要が執り行われます。

昼間、多くの観光客で賑わいを見せた興福寺境内が静寂を取り戻す午後7時過ぎ、春日山方向の十六夜(いざよい)の月が照らす中、本坊、五重塔の方から、提灯や松明に先導された式衆が、興福寺の名と寺紋が染められた幕をくぐり、入堂されます。薬師寺から17名、興福寺から11名の合計28名が参列されたとのことです。

通常の年は、夢見の儀でもらった論題の問答の激しくもユーモアのある「番論義」のあと、総礼で終わりとなりますが、今年は生涯に一度だけ受験できる口頭試問「竪義(りゅうぎ)」が併せて行われました。興福寺では8年ぶりで、前回、先輩僧の竪義の補佐「童子(どうし)」を務めたドイツ出身のザイレ暁映さんが自らの竪義に挑まれました。

当日までに約3週間にわたって前加行(ぜんけぎょう)が行われ、加行部屋の半畳ほどの結界の中で、教義や経典に関する問答を暗記し、大廻(まわ)りという境内堂塔、春日大社諸社、市中の社にもお参りするなどの厳しい修行を経て、竪義当日は教義に関する問答を2時間近く執り行う難関の試験です。合格すると、寺の子院、塔頭の住職になる資格を得ることができます。この竪義が行われるという緊張感が、堂外から見学している私たちにも伝わってきました。

真っ白な僧衣を着たザイレさんが、「影向戸(ようごうのと)」と呼ばれる扉から入堂されました。私たちは残念ながら、終了まで見届けられずに境内を退出しましたが、お寺の方々も合格間違いないと予想されたとおり、翌朝には『異例の外国人僧侶、僧の難関合格』の新聞記事やニュース報道が届きました。

今回は古くから伝えられ続ける僧になるための厳しい行などの奈良仏教の側面に触れる機会になりました。新たにその難行を満了される僧侶が誕生したことに改めて敬意を感じると共に、その場に僅かでも立ち会えたことに感謝したくなるような見学となりました。

文・写真 保存継承グループ 石井宏子