関東グループ ウォーキング「五劫思惟阿弥陀仏坐像を目指して世田谷を歩く」

関東在住者からなる関東グループでは、懇親会やウォーキングをそれぞれ年に2,3度実施しています。2025年4月12日(土)には「ソムリエウォーク」と銘打ったウォーキングを開催し、「アフロの仏様」として知られる五劫思惟阿弥陀仏坐像を目指して世田谷区内を歩きました。

穏やかな晴天に恵まれたこの日は、世田谷区の東急大井町線上野毛駅から出発しました。この辺りは多摩川が武蔵野台地を削り取ってできた国分寺崖線(こくぶんじがいせん)という河岸段丘が連なっています。古来「ノゲ」とは崖を意味する言葉で、国分寺崖線の上にあることから、この辺りは「上野毛」という地名になったといわれています。

上野毛駅から多摩川方面に向かい、国分寺崖線を切り崩した稲荷坂を約5分下った中程に鎮座する上野毛稲荷神社に到着。室町時代にこの地を開拓した田中氏の屋敷内に、お稲荷さんとして親しまれる倉稲魂神(うがのみたまのかみ)が祀られたのが創建とされています。以上の説明はネット検索で得たもので、現地に由緒板はありません。

上野毛稲荷神社を出発し稲荷坂を下りきったら、下の写真にある多摩川水系の丸子川沿いを歩きます。

20分程で野毛大塚古墳に到着しました。周囲は区立玉川野毛町公園として整備されています。古墳時代中期の全長82mの帆立貝型古墳で、周濠を含めると全長104mあり関東地方では群馬県の女体山古墳に次ぐ規模を誇ります。

近年の調査で、埋葬施設が4つあることが確認されています。そのうちの第一主体部は、粘土槨で覆われた長さ8mの割竹形木棺で、鉄製甲冑をはじめ、内行花文鏡・鉄剣・直刀・鉄鏃・竪櫛・玉類・石製模造品などの副葬品が出土しました。その傍らに並ぶ第三主体部(第一主体部の次につくられた)は、長さ4.2mの箱型木棺で、第一主体部を凌ぐ量の武器類が出土しています。これらの出土品は国の重文に指定されています。その特殊な墳形や出土品の特長により、古市・百舌鳥舌墳群などの畿内王権との関わりが深いことが指摘されています。

ここからすぐ近くの等々力渓谷に移動しました。倒木・枯木の落下の危険性があり現在は立ち入りできませんが、一角に等々力不動尊がありこちらは参拝可能です。平安時代後期に活躍した真言宗中興の祖・興教大師の夢に役行者作の御不動が現れ、関東に結縁の地があると告げられます。その御不動を背負って関東に入ると夢と同じ渓谷があり、錫杖で岩を突くと玲瓏(れいろう=玉や金属が澄んだ音で鳴る様子)と滝が流れ出しました。そこに捧持の御不動様を安置した、というのが等々力不動尊の始まりとされます。境内にある下の写真「不動の滝」では龍の顔から滝が流れています。

このように、御所市茅原生まれとされる役行者が間接的に創建に関わっています。この日(4月12日)はお釈迦様のお誕生日(4月8日)直後ということもあって、釈迦誕生像に甘茶をかけることができました。

等々力不動尊から世田谷の高級住宅街を通り、狐塚古墳緑地を目指します。桜の花がわずかに残る住宅街にはコンビニがなく、「富裕層はコンビニを使わないのでしょう」などと話しをしながら歩きます。15分程で到着しました。

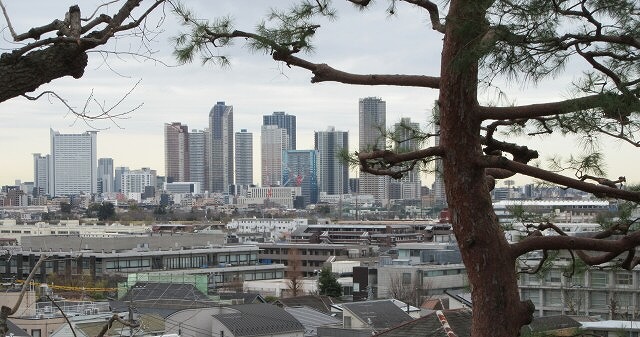

この古墳は国分寺崖線の台地先端部に造られた古墳時代中期後半(5世紀後半)のものです。かつて稲荷の祠があったことから「狐塚」と呼ばれています。この台地上には南武蔵(みなみむさし)の首長墓が5世紀から6世紀にかけて多数造営されました。ここからの眺めがよく、下の写真中央には多摩川対岸の武蔵小杉のタワーマンション群、写真右端(木の枝の間)には川崎フロンターレの本拠地とどろきスタジアムが見えます。高い所に権力者の墓を造営するのは全国共通のようです。

さらに、世田谷の高級住宅街を5分程歩き、尾山台宇佐神社に到着。源頼朝の5代前の祖先にあたる源頼義が、前九年の役で奥州を平定した報謝として康平5年(1062)に創建したとされ、御祭神は八幡神として信奉される応神天皇です。源頼義は、翌康平6年(1063)に同様の報謝として、京都の石清水八幡宮から八幡大菩薩を鎌倉の鶴岡八幡宮に勧請しています。東大寺大仏建立の際、八幡神の総本宮である大分の宇佐神宮から協力の託宣が出されましたが、宇佐神宮から神社名を頂いたのでしょうか。

また、上の写真にあるように鳥居は神明鳥居なのですが、天照大御神は御祭神ではないようです。上述の上野毛稲荷神社と同様、現地に由緒板がないので詳細はわかりません。境内でこの日の参加者の集合写真を撮りました。

ここから約15分歩き、東急大井町線九品仏駅前の商店街の街中華で昼食。食事中は「最近、奈良のホテル代高くないですか?」「インバウンド客が泊まらないので、それほどでもないですよ」といった具合に、主に奈良の宿泊事情について情報交換しました。

食事が済み、本日の最終目的地、九品仏浄真寺は大井町線の踏切を渡ってすぐです。開山は江戸時代初期の高僧「珂碩(かせき)上人」。四代将軍徳川家綱公の治世延宝6年(1678)に奥沢城跡であったこの地を賜り、浄土宗所依の経典『観無量寿経』の内容に従って諸堂宇を配置し、九躰(九品)の阿弥陀佛像を安置し創建されました。龍護殿(本堂)には、「アフロの仏さま」としてお馴染みの五劫思惟阿弥陀仏が祀られています。奈良では、東大寺勧進所阿弥陀堂、東大寺北隣の五劫院、ならまちの阿弥陀寺や十輪院に祀られていますが、ここ浄真寺では予約なしで常時拝観することができ、写真撮影も許されています。

上の写真の二躰の五劫思惟阿弥陀仏坐像のうち、左側は五劫院の阿弥陀様(現地で販売されている絵葉書より転載)、右側が今回、浄真寺で撮影した阿弥陀様です。左側の五劫院の阿弥陀仏坐像は浄真寺のものより毛量が多く、頬の面積が狭いという特徴があります。また、五劫院の仏様は手が衣の中に隠れています。さらに浄真寺では、上品堂、中品堂、下品堂の三つのお堂に分けて、全部で九躰(九品)の阿弥陀仏を安置しています。この日は工事中で中品堂のみが公開されていました。

印相から、向って左から中品下生、中品上生、中品中生だとわかります。九躰とも江戸時代初期の寛文7年(1667)に造立された丈六像(坐像で約2.8m)です。この日の参加者からは「木津川の浄瑠璃寺の阿弥陀仏より大きい。あそこは九躰とも一つのお堂に祀られていた」と声があがっていました。ちなみに、浄瑠璃寺では中央の阿弥陀仏だけ像高約2.2mで他の八躰は約1.4mです。

今回は、下記の地図に示す通り、東急大井町線上野毛駅から、世田谷区内の住宅地を歩き神社や古墳を巡りました。最終的に九品仏浄真寺に到着し、五劫思惟阿弥陀仏坐像と九躰の阿弥陀仏を拝観しました。奈良県内だと小さな神社でも由緒板が設置されているのに、今回参拝した2か所の神社では、説明がないのが気になりました。それでも、高級住宅街である世田谷区内で奈良との関わりを感じられました。

関東グループ 文章作成及び写真撮影:川原範弘