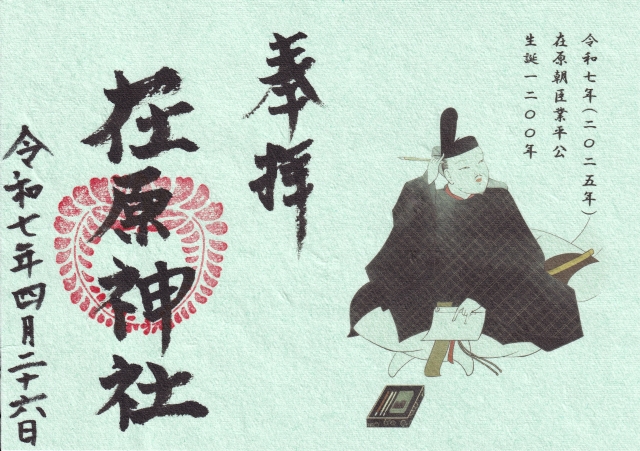

保存継承グループ・祭礼見学記 在原神社例祭「在原業平生誕1200年記念」

天理市櫟本(いちのもと)町に鎮座する在原神社。ご祭神は、在原業平とその父である阿保親王(第51代平城天皇の第1皇子)です。

創建は諸説ありますが、阿保親王が東の平尾山に光明皇后が開いた「補陀落山観音院本光明寺」の本尊・聖武天皇御縁仏の十一面観音像を信心したおかげで在原業平が天長2年(825)に誕生したと信じ、承和2年(835)に光明寺をこの地に移して、「本光明山補陀落院在原寺」と称したとされています。

その後、明治初期の廃仏毀釈により在原寺は廃寺となり在原神社となりました。

社殿は当初、紀州侯寄進の立派なものであったそうですが、大正時代に現在の一間社・入母屋造り・正面千鳥破風・及び一間向拝付きに修理改築されました。

今でも境内には、『伊勢物語』に登場する「筒井筒」や謡曲『焉(えん)』に歌われた「夫婦竹」を見ることができ、平安前期を代表する歌人で六歌仙の一人である在原業平を偲ぶことができます。また、紀有常の娘とこの地に居を構えていたとされています。

令和7年(2025)4月26日の在原神社「業平祭」は、在原業平の生誕1200年を記念した例祭ということもあり、10時からの祭礼は、地元の方をはじめ山の辺の道ボランティアガイドの方々など100名を超える人出となりました。保存継承グループからは13名見学しました。

社の前に「阿保親王」と「在原業平」の神像と御饌が奉られ、御祭神を呼び起こすために宮司が法螺貝を吹くことから神事が始まり、その後つつがなく典儀が進み、最後は直会でご神酒をいただきました。40分程度で記念すべき「業平祭」は終わりました。

午後からは、櫟本の市場自治会館の中でご神像の特別展示(29日まで)が行われました。

総代さんにお話を伺うと、「在原業平像は室町時代、阿保親王像は江戸時代に作られた像で2回程修理されていることが判明している」とのこと。また、「ご神像は例祭の時だけお披露目しているのですが、地元以外の方の見学もあり嬉しい限りです。私たちも神社境内の整備もしていきたいが、高齢化が進み活動が難しくなってきている」と今後の不安を語っておられました。

例祭見学後、総代さんに櫟本地区にある前方後円墳の上に建つ神社「和爾下(わにした)神社」の本殿もご案内いただき、櫟本の成り立ちなど貴重なお話を伺いました。ありがとうございました。

当グループの参加者で、同神社近くに残る柿本寺(しほんじ)跡や歌塚などを巡り、さらに櫟本の史跡や歴史の一端にも触れることができた有意義な祭礼見学となりました。

保存継承グループ 文:齋藤惠千 写真:齋藤惠千