蓮のみちツアー その1 大和高田市奥田蓮取り行事

令和7年7月7日、大和高田市奥田の捨篠池(すてしのいけ)から山上ヶ岳山頂の大峰山寺までの蓮のみちを追うツアーに参加。奥田の蓮取り行事を見学後、吉野山金峯山寺の蔵王堂蓮華会・蛙飛び行事を見物します。777のミラクルdayは熱中症警戒アラートの出る酷暑となりました。

吉野山金峯山寺の法会「蓮華会」で蔵王権現に供えられ、その後山上ヶ岳山頂の大峰山寺蔵王権現の前まで運ばれる蓮の花は、古くから奥田の捨篠池で摘み取られています。その歴史は室町時代までさかのぼるそうです。

捨篠池には「捨篠池の一つ目蛙」という民話があります。この池のほとりに住む刀良売(とらめ)(役行者の母)が、ある日、池の蓮の上に金色の蛙がとまっているのを見つけました。岸に生えている篠を何気なく放つと蛙の片方の目に突き刺さってしまったそうです。蛙は池の底にもぐってしまい、再び出てきたときには泥色の一つ目蛙になっていたのです。それ以来この池の蛙はどれもみな一つ目で、池の名前も捨篠池と呼ぶようになったとか。

蓮取り行事は、この捨篠池のほとりで30名を超す修験行者が並ぶ中、ほら貝の音を合図に開始されました。上段には神様への献饌、下段には仏具が並べられています。そして米・塩・酒を池に献じ、刀良売さんに蓮の花を供えて供養を行うという神仏習合の儀式が行われました。

その後、村人が蓮取り舟に乗って蓮を切り取ります。水面に広がる蓮の茂みの中に舟を入れ、丁寧に切り取っていきます。見事に花を咲かせている蓮ですが、近年一時は壊滅状態になったそうです。水の世話から肥料やり、草の手入れなど地域の方々の努力で年々回復し、今年は去年よりもさらにたくさんの花が咲いたそうです。岸ではその様子を近くの小学校3年生の子どもたちがじっと見守っています。先生に聞いてみると、地域学習として2・3時間目に社会見学に来ているとのことでした。午後には「だんじり」をひっぱったり、夜店が出たりと子どもたちにとっても楽しい一日です。地域で守り伝えられてきた行事を将来も存続していくために、たくさんの工夫をしながら、地域の誇りとして子どもたちに伝承されていきます。

この行事で使われる蓮は全部で108本ですが、切り取ったのはごくわずか。どうするのかと思っていたら、早朝から切り取って福田寺(ふくでんじ)行者堂にあると教えてもらい早速訪ねてみると…。ありました、桶にたくさんの蓮の花が。青竹の真ん中にさらしを巻き付けて桶をぶら下げ、竹の前後を二人で担ぎます。福田寺は、役行者の誕生所とも刀良売の住んでいたところとも言われています。

役行者創建で捨篠院旧跡に建つと伝えられる善教寺を出た行者衆は福田寺で蓮を携えて刀良売の墓を参拝し捨篠池を一周した後、弁天神社(厳島神社・奥田弁天社とも言われる)に入ります。

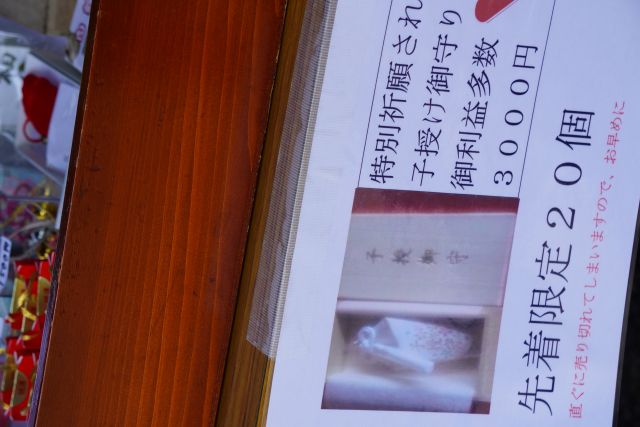

弁天神社は刀良売が役行者を授かった神社という事で、子授け・安産に霊験あらたかな神社だそうです。当日はお守りも販売されていました。

ここでは大護摩供が行われます。弁天神社境内の四方に縄をめぐらせて結界を作り、中央に護摩壇を設けます。火が入れられると煙がまるで竜のように立ち上がります。宝弓で矢を放って四方と中央、鬼門の悪霊退散を、宝剣で裏鬼門の悪霊退散を念じ、続いて護摩木を投げ入れて祈祷が行われました。多くの人びとが見守るなか、炎が高く上り修験行者衆の祈りの声と熱気でクライマックスを迎えます。

そしてミラクルが…。なんと南に放たれた赤い羽根の付いた矢が私の足元にポトリ。「いただいてもいいのでしょうか」と言いながら拾い上げると、近くの人から「幸せですね」と声をかけられました。家族の協力でこの場所に来られたことやこの場所に立ち会えたことなど様々なことが思われて、本当に幸せなのだと思わせてもらえました。帰宅後家人にこの矢を見せると、「我が家の宝にする」と神棚にあげてくれました。

この後、蓮と修験行者衆は吉野山へと向かいます。私たちもクーラーの効いた涼しいバスの中でホッとしながら吉野山に移動しました。

文・保存継承グループ 小西和子 写真・本井良明 、仲 秀和、神野一美