保存継承グループ 斑鳩町:法隆寺西円堂の「追儺式」見学記

法隆寺(生駒郡斑鳩町)の修二会は西院伽藍の西にある西円堂で2月1日から3日間、本尊の薬師如来坐像の前で「薬師悔過(けか)」の行法で行われます。その最終日、2月3日の結願の後に近隣住民や行事愛好者らが見守る中、呼び物の「追儺(ついな)式」が行われます。鬼追い式とも言われ、鬼3匹が登場して暴れますが、最後は毘沙門天に追い払われます。

特徴はその暴れ方で、手に持った炎の上がる松明(たいまつ)を何と見物人の方に投げつけます。投げる方向は手加減して行われていたそうですが、50年ほど前に見物人に当たる事故が起き、その後は全国的にも珍しい鉄パイプを組んで金網を張り巡らす安全対策をとって現在に至っています。

八角円堂の西円堂(鎌倉時代再建)、脱活乾漆造の薬師如来坐像(奈良時代)とも国宝。西円堂は小高い場所にあり「峯の薬師」の別名でも知られます。

西円堂の東、南、西の三方を囲むように設置された鉄パイプと金網フェンスは高さ約5㍍。工事は1月後半に行われます。

修二会の結願は3日午後5時から約1時間半にわたって大野玄妙管長ら僧8名で執り行なわれました。本尊前での読経などが続き、途中でホラ貝の音も響きました。

結願の最中、西円堂北隣の薬師坊庫裡(重要文化財)に鬼などを演じる人たちが到着。浴室で身を清めた後、衣装を身に付け、本番に備えます。

鉦(かね)と太鼓で強弱をつけて5分ほど打ち鳴らすのを1回とし、これを7回半繰り返して鬼の登場を待ちます。小雨の中、金網フェンスの内外には消防団員がスタンバイ。

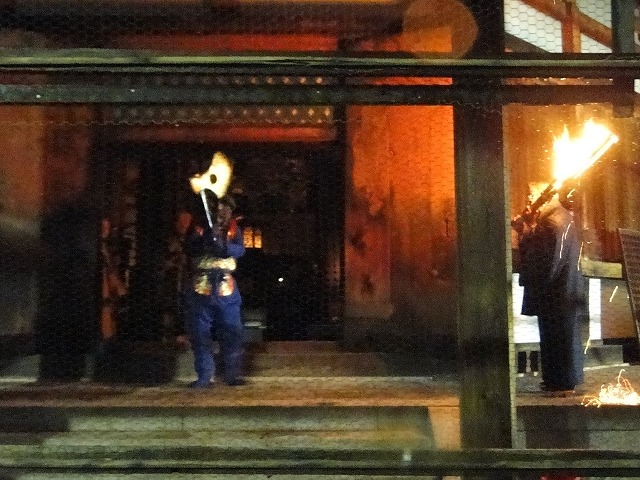

午後7時半すぎから黒鬼(父鬼)、青鬼(母鬼)、赤鬼(子鬼)の順に、それぞれ斧(おの)、宝棒、剣を手にして登場します。写真は黒鬼が斧を研ぐ格好をしているところです。

鬼が手に持った剣などで松明の柄をたたくと火の粉が赤々と飛び散り、見物人から歓声が上がります。小雨は次第に強くなりましたが、イベントは佳境に。

鬼たちのパフォーマンスの圧巻は金網フェンスへの松明投げつけ。写真は松明が金網に当たった瞬間。消防団員が手早く落ちた燃え殻を掃き払い、バケツの水をまきます。

パフォーマンスは基壇上の東、南、西での3カ所で時計回りで行われます。写真は正面が南側の赤鬼、左奥が西側の青鬼(姿は見えない)。鬼たちは基壇を3周します。

南側で矛(ほこ)を手に鬼を追い払う所作をする毘沙門天。立春を迎えるに当たって、旧年の邪悪なものを消し去る願いを込めます。

安全になったとは言え、金網などに当たった松明の火花が見物人側に飛び散ることもあり、スリル十分。鬼たちに男の子が「こっちに投げて~」とリクエストする場面が何度かあり、見物人の笑いを誘っていました。

反対に法隆寺の鬼はうなり声などを出さず、静かなのが印象的でした。

この追儺式は鎌倉時代の弘長元年(1261年)に始まったとされ、この種の追儺行事として最も歴史をもつとされます。鬼と毘沙門天の役は、同寺の僧の役目だったそうですが、江戸時代後期から法隆寺北東の鬼門の方角に位置する斑鳩町岡本の住民が務めています。松明を持って鬼を補佐する算主(さず)役は同寺近隣の人たちです。

消防団員を含む地域住民が世界遺産の同寺の伝統行事を支えているといえそうです。

文章・写真 保存継承グループ 久門たつお