奈良市田原地区のおんだ祭見学記

3月9日(土)に行われた田原地区のおんだ祭を見学しました。田原地区は奈良市の東部山間地域にありますが、近鉄奈良駅からは車で20分と意外と近いです。人口は1,560人(2022年1月)、標高500mの山里にある地区で冷涼な気候を活かしたお茶の生産で有名です。近年、その茶畑から「古事記」編纂者の太安万侶墓が発見されたことでも知られています。

今回のおんだ祭の参加に先立ち、2月28日(水) に保存継承グループの祭礼見学参加者の一部も、田原公民館主催の事前学習会を受講しました。そして奈良民俗文化研究所代表の鹿谷勲さんから奈良県下のおんだ祭について説明を受けました。

おんだ祭は「農業を営む人々が五穀豊穣を祈って神前にて田植え行事を模擬的に演じる祭りであり、飛鳥坐神社のオンダや廣瀬神社の砂かけ祭りなどが有名ではあるが、県下では56か所でオンダが確認されている」などおんだ祭全般についての説明がありました。食料がたくさん採れること、病気が治ること、子孫が繫栄すること、自然の災害が起こらないことなどこれらのことは時代が変わっても人々の素朴な願いであると思いました。

事前に学習したことにより、田原のおんだ祭にどのような特色があるのか楽しみが増しました。

3月9日午前10時 今井堂天満神社でおんだ祭が始まりました。同天満神社には平安時代末期の木曽義仲とその家臣、今井四郎兼平を共に供養した供養堂がかつてありました。天満神社はご神木に囲まれた閑静な場所にあり、菅原道真、白山比咩大神、素戔嗚尊が祀られています、式年造替間もない社殿には式年造替毎に奉納された185点もの絵馬が奉納されています。田原のおんだ祭は日笠の今井堂天満神社と南田原の天満神社で1年ごとに場所を交替して執り行われており、今年は今井堂天満神社が当番でした。

では祭りの様子を見ていきます。

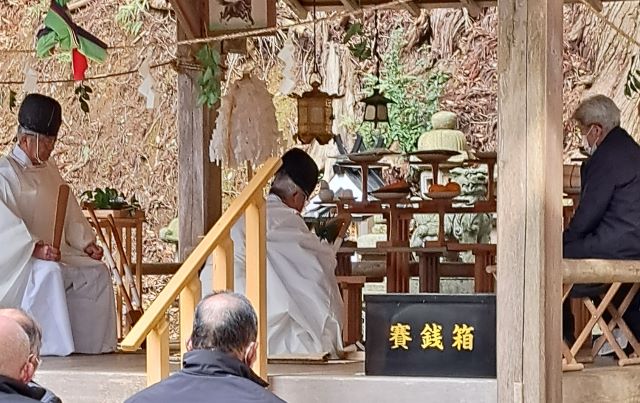

初めに拝殿でお祓いがあり祝詞奏上が行われました。次に「お田植神事」です。

神主が鋤、鍬を持って田植えの所作をします。鋤、鍬を使っての田起こし、畦づくり、畦塗、松葉を使っての田植えが模擬で行われるのですが、丁寧に細部にわたって演じられ、鎌を使っての収穫まで行われるのが他のオンダとの違いだそうです。最後に玉ぐしの奉納があって神事は終わりました。

その後田原伝統芸能保存会の皆さんによる祭文語りと牛と牛方による代掻きの様子と、おかげ踊りが奉納されました。

祭文語りは法螺貝と錫杖を使った物語芸で貝祭文と呼ばれ、語りと囃子の3人1組で行われることが多いそうです。本来は神仏に対する願文であったものが物語芸になり、浪花節や浪曲の基になったものです。山形県で一部伝承されている他はここでしか見られません。県指定無形文化財です。

境内で行われる牛と田男の牛耕の模擬作業は、戦前戦後長らく途絶えていたものが平成19年に牛の面と馬鍬(まんが)を作り復活させたものです。今回は手作りの田男の面が奉納されたとのことでした。また神主と村人の両方でお田植神事を行うのも特徴だそうです。

おかげ踊りは昭和53年に復活されたものでシデ棒持ち、締太鼓打ち、鈴振り、音頭取り、囃子を中心にその周囲を踊り手(早乙女)が手踊りして、シナイという御幣を採って踊るものです。この踊りも県指定無形文化財です。

豊作を祈る踊りの途中で小雪が舞い散り始め、神様から「願いは聞きましたよ。」という声がしたような気がしました。

大変厳かで幻想的な雰囲気でした。最後に神主さんから直会(米粒)をいただいておんだ祭を終えました。

田原のおんだ祭は戦前戦後途絶えていました。平成17年ごろ公民館で「昔を語ろう会」があり、神主さんから「お田植神事を何とか復活できんもんか。」という話が持ち上がり、平成19年に復活したとのこと。各地区の皆さんのご努力と熱意を感じました。またしばらく中断していたにもかかわらず、古い形式をよく残しているということです。田原小中学校でも学校行事の中に踊りを取り入れるなど次の世代への継承を図っておられます。

参考:田原公民館事前講座配布資料

保存継承グループ 文:仲 秀和 写真:大谷巳弥子、本井良明、仲 秀和